SADLI: Bergelap-gelap Dalam Terang

SADLI

Bergelap-gelap dalam terang, menjaga kawan, menunggu kebenaran berhenti malu

Kursimu kosong, “Sadli” tapi sunyi tidak pernah menang.

Kau datang sebagai angin, pergi sebagai rahasia, dan tinggal sebagai bara di dada kami. Di Lampung, kau sempat singgah sebentar Tanjung Bintang seperti doa yang singgah di bibir sebelum kembali ke langit. Lalu Jakarta menelanmu pada 12 Maret 1998, dan sejak itu kami belajar. Ada orang yang hilang dari jalan, tapi tak pernah hilang dari nurani.

Kami memanggilmu “Sadli”, nama gelap untuk menjaga nyawa kawan-kawan. Sebab di negeri yang takut pada kebenaran, nama pun bisa jadi jeruji. Namun lihat, mereka hanya bisa memburu tubuh, bukan cahaya. Kau tetap menyala dalam tiap salam juang, dalam tiap rindu yang diam-diam bekerja.

Kursi yang Tidak Pernah Belajar Kosong

Di ujung sore yang mulai membiru, kursimu masih kosong, Man.

Kalimat itu selalu datang bukan sebagai kata-kata, melainkan sebagai benda. Ia jatuh di meja, menggeser gelas kopi, menekan sisi kertas tua, membuat udara di kamar seperti berubah berat seolah napas sendiri harus meminta izin untuk lewat.

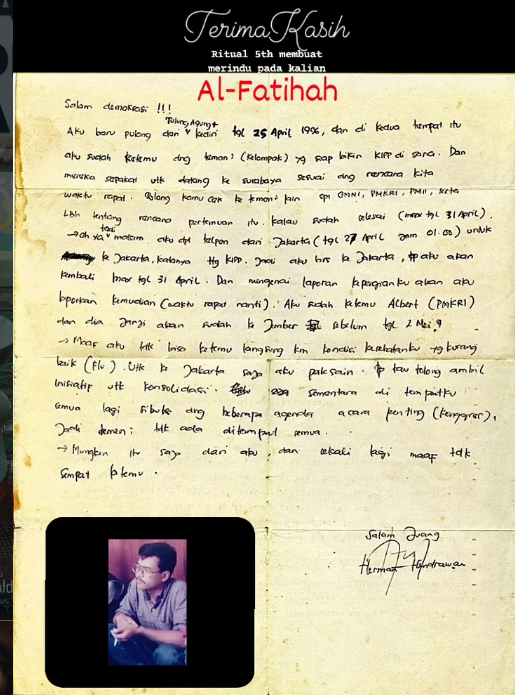

Kopi di hadapanku sudah dingin. Buihnya hilang. Di dasar cangkir, ada bercak seperti peta yang gagal dibaca. Garis-garis tipis yang berputar, seperti alur hidup yang tidak diberi kesempatan untuk selesai. Di depan cangkir, selembar surat yang sudah menguning, kusut, dan lembap, berdiri seperti saksi yang diam. Di atasnya tertulis doa Al-Fatihah lalu salam yang menyala seperti selebaran jalanan; Salam demokrasi!!! . Tiga tanda seru, seperti tiga paku yang dipukul ke papan; bukan gaya, melainkan ketegasan.

Aku memejamkan mata, dan suara masa lalu “yang lama kusimpan di antara gigi” kembali berdetak.

Di luar, kota ramai, orang memesan makanan, memutar lagu, bercanda seperti dunia tidak pernah kehilangan siapa pun. Tapi bagiku, tiap sore selalu punya satu ruang kosong tempatmu, Man “Sadli” tempat yang tidak bisa digantikan oleh kursi apa pun, bahkan oleh ingatan yang paling keras kepala.

Dunia mungkin mencatat namamu sebagai angka. Atau berkas yang berdebu di lemari arsip kekuasaan. Tetapi bagiku, kamu adalah tawa yang tak sempat selesai. Kamu adalah janji pulang yang tertahan di antara gelapnya sel dan dinginnya malam tahun 1998. Mereka bisa melenyapkan langkahmu dari aspal jalanan, tapi mereka gagal menghapus bayanganmu yang masih rajin mengetuk pintu ingatanku setiap kali angin Surabaya berhembus.

Sudah berapa musim semi kita lewati tanpa jawaban?

Kami tidak sedang merawat duka. Kami sedang menjaga api.

Aku membuka mata. Surat itu masih di situ. Kopi masih dingin. Dan kursi itu, kursi yang seharusnya kau isi dengan badan besarmu, dengan hem panjangmu yang tak pernah benar-benar baru, dengan kacamata tebal yang selalu melorot di hidung masih kosong seperti luka yang pura-pura baik.

Aku menatap lembar surat, seperti menatap wajah seseorang yang ingin menjelaskan banyak hal tetapi hanya diberi sedikit waktu.

Dan di situlah kisahmu selalu dimulai, “dari doa yang menahan amarah, dari salam yang menolak takut, dari kertas kusut yang lebih jujur daripada pidato apa pun”.

Pangkal Pinang: Laut Kecil di Urat Nadi

Kau berasal dari Pangkal Pinang. Kau lahir pada 29 Mei 1971 tanggal yang mungkin bagi kalender hanya angka, tetapi bagi kami adalah awal dari satu keberanian yang tidak pernah sempurna, tetapi selalu manusiawi.

Orang Bangka, kata beberapa kawan, punya cara berjalan seperti menapak pasir, “tegas, tapi tidak tergesa”. Kau membawa itu. Kau membawa laut kecil di urat nadi. Dan sejak sekolah menengah atas, kau sudah punya kebiasaan yang tidak disukai rezim. Berorganisasi, berdiskusi, bertanya hal-hal yang oleh orang penakut disebut “mencari masalah”, tetapi oleh orang waras disebut “mencari kebenaran”.

Tahun 1990 kau berangkat ke Surabaya, masuk Jurusan Politik FISIP Universitas Airlangga. Kampus “yang harusnya menjadi tempat ilmu tumbuh tenang” pada masa itu adalah ladang yang disapu angin panas. Diskusi bukan hanya diskusi. Diskusi adalah latihan bertahan. Dan kau, dengan badan besar dan cara tertawa kecilmu, tumbuh menjadi tipe kader yang jarang, ”militan tetapi mengayomi, tegas tetapi tidak gemar melukai”.

Kau punya logat yang khas, “Bangka yang bertemu cengkok Surabaya”. Kadang terdengar lucu, kadang aneh dan kau tetap pede. Ya, pede itu nama tengahmu, kata seorang kawan perempuan suatu hari, sambil tertawa getir. Dan aku mengerti maksudnya. Di negeri yang ingin semua orang menunduk, pede adalah bentuk kecil dari pembangkangan.

Setelah peristiwa 27 Juli 1996, perjuangan kita makin mengeras. Aksi penangkapan, pengejaran makin massif. Dalam jaringan yang tumbuh dari rapat-rapat sempit dan pertemuan yang sering dipotong rasa curiga, kau terlibat dalam pembentukan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia, dan Komisi Independen Pemantau Pemilu. Nama-nama itu, bagi arsip, mungkin seperti deretan singkatan. Tapi bagi tubuh, itu berarti begadang, selebaran, rapat, lari, persembunyian, dan satu pertanyaan yang tidak pernah reda, "sampai kapan rakyat dipaksa diam?".

Kau pernah jadi ketua SMPT Unair, pengurus HMI, pendiri SMID Surabaya, semua itu bisa ditulis rapi dalam biodata. Tapi yang tidak bisa dicatat dengan rapi adalah caramu menggenggam tangan kawan ketika pertama bertemu, “erat, seperti orang menanam janji di telapak”.

Dan cara kau mengajar.

Ya, kau bukan sekadar penggerak. Kau pengajar. Pendidik. Pengayom. Kau bisa memarahi kawan yang ceroboh, tapi marahmu seperti obat pahit: tidak untuk menunjukkan kuasa, melainkan untuk menyelamatkan.

22 Juli 1996: Manifesto dan Dada yang Menggembung

Seorang kawan Perempuan “Lilik Hastuti Setyowatiningsih” pernah menyimpan adegan tentangmu seperti menyimpan belati, “tidak dipamerkan, tetapi selalu terasa di pinggang”. Ia menulis tentang 22 Juli 1996, ketika Partai Rakyat Demokratik dideklarasikan di Jakarta. Mereka mendengar kabar manifesto dibacakan, “Tidak ada demokrasi di Indonesia…” dan dada mereka menggembung bangga.

Kebanggaan itu, katanya, bahkan hanya lewat kabar semata, sudah cukup membuat mereka merasa hidup.

Tapi kebanggaan di bawah kekuasaan otoriter sering hanya diberi waktu sebentar. Setelah peristiwa 27 Juli 1996, teror menyapu kota. Kata “teror” itu, kalau dibaca seperti laporan media massa, bukan metafora. Ia nyata, “orang-orang diburu, rumah digeledah, nama-nama ditandai, organisasi dipaksa bergerak seperti bayang-bayang”.

Kau, kata Lilik, diinstruksikan ke Jakarta. Adegan keberangkatanmu dari sekretariat Surabaya ia ingat persis, “kau memakai hem panjang warna merah, tas hitam besar berisi pakaian, dan dua bungkus nasi sebagai bekal telur dadar, udang goreng, sambal”. Dua bungkus nasi. Sederhana. Dan justru karena itu, ia terasa tragis, “perjuangan besar sering berdiri di atas bekal kecil”.

Kau melangkah menuju jalan besar dengan badan yang kukuh. Bahumu tegas. Langkahmu lebar. Kau menengok, tertawa kecil, membenarkan kacamata tebal yang melorot ke hidungmu. Kau meninggalkan Surabaya dalam situasi genting. Kau berpesan: jaga kawan-kawan. “Aku tak pernah lupa adegan itu,” tulis Lilik. “Menjaga kawan, itu doktrin kami nomor satu.” Kau mengajarkan doktrin itu bukan dengan slogan, melainkan dengan cara hidup. Ketika kawan lelah, kau menutupi. Ketika kawan panik, kau menenangkan. Ketika kawan ingin menyerah, kau menertawakan ketakutan, bukan menertawakan orangnya.

Itulah yang membuat rindu ini tidak berhenti, “rindu pada ketulusan perjuangan, rindu pada gaya pengayom, rindu pada pendidik yang militan, rindu pada solidaritas tinggi yang tidak meminta panggung”.

Nama “Sadli”: Bergelap-gelap dalam Terang

Pada masa bergerak bawah tanah, kita memerlukan satu hal yang paling sederhana sekaligus paling pahit, “nama lain”.

Kau menjadi “Sadli”.

Nama itu kami pakai sebagai panggilan bawah tanah. Sebuah selimut tipis di tengah dingin pengejaran. Kami juga memakai istilah “IL” artinya ilegal. Orang luar mungkin mengira itu gaya atau romantika gerilya. Mereka tidak tahu, “IL” adalah pagar pengaman. Demi menyelamatkan kawan bila satu orang tertangkap.

Kami tahu dari kisah orang-orang yang dibekuk. Bahwa interogasi di masa itu bukan sekadar tanya-jawab. Ia bisa berubah menjadi penyiksaan yang merusak martabat manusia. Ada kawan laki-laki yang pernah ditangkap di Bandung dan kembali membawa cerita yang membuat bayangan menjadi gelap. Aku tidak menuliskannya dengan rinci cukup, “kepala kemaluan dimasukan kabel kawat !!! “. Penyiksaan bisa menyentuh wilayah paling pribadi, paling merendahkan. Dan ketika manusia dipaksa di titik itu, tak ada teori yang bisa menjamin mulut tetap rapat”.

Maka IL adalah disiplin. Meminimalkan jejak, meminimalkan pengetahuan yang bisa menyeret orang lain. Bukan karena kami suka rahasia, melainkan karena kami ingin kawan-kawan tetap hidup.

Di malam-malam tertentu, ketika kita berjalan berdua “kau dan aku” kita menyebut sesuatu yang tidak pernah terdengar heroik, tapi justru paling nyata: “3 B.” Tiga huruf itu “buru, bunuh, buang” bukan mantra untuk gagah-gagahan. Ia adalah kemungkinan buruk yang kami resapi sebagai ujian terakhir. Apakah kita siap membayar harga demi pembebasan rakyat dari penghisapan dan penindasan?.

Kau mengucapkannya pelan, seperti seorang guru yang sedang mengajari muridnya membaca abjad yang tidak diajarkan sekolah. Dan kau menambahkan sesuatu yang membuatku tidak runtuh, “takut itu wajar, tetapi takut tidak boleh memutus solidaritas”. Aku mengingat itu selalu, karena di situlah letak watakmu, “militan tanpa mabuk militan, keras tanpa haus kekuasaan”. Mengutip Tan Malaka kalimat yang terasa seperti lampu kecil dalam Lorong, “bergelap-gelap dalam terang.”

Lampung 1997: Gang Violet, Tawa, dan Selebaran

Pertengahan 1997, kau datang ke Lampung. Pesis waktu aku tak ingat. Tak ingat demi keselamatan. Bersama kau pulang sebentar, tapi pulangmu seperti orang yang membawa musim, ‘singkat, tapi mengubah udara”.

Kami mengontrak rumah di Gang Violet dekat mata kekuasaan, seberang markas militer, Korem 043 Garuda Hitam. Di situ, kami bersembunyi, berdiskusi, menyusun selebaran propaganda yang oleh rezim akan dicap “subversif”. Kata “subversif” itu, pada masa itu, seperti cap merah, “ditempelkan pada apa pun yang mengganggu ketertiban palsu”.

Di rumah kontrakan itu, kami bekerja sunyi. Tidak ada panggung. Tidak ada kamera. Hanya mesin ketik, kertas, dan keberanian yang dijaga dalam nada pelan. Kami juga menyebar tabloid PEMBEBASAN beredar sembunyi-sembunyi, dari tangan ke tangan, seperti api kecil yang diselipkan agar tidak mati.

Aneh, meski dalam pengejaran, kita menjalani hari-hari itu dengan riang gembira. Bukan gembira bodoh. Gembira yang seperti perlawanan batin, “kalau mereka ingin kita hidup dalam takut, kita balas dengan tawa”.

Dan tawa itu “tawa kecilmu” sering menjadi pagar paling kuat. Ada satu sore yang selalu kembali sebagai kilatan, dekat rel kereta, dekat Stasiun Tanjung Karang, dan di daerah Penengahan yang menyimpan hening. Suasana mencekam “bayang-bayang penangkapan menempel pada udara” tetapi kau berlari kecil seperti anak-anak, berjoget, bernyanyi.

Badanmu besar. Langkahmu lebar. Kacamata tebalmu melorot. Hem panjangmu tetap rapi. Dan kau menari seolah ingin membuktikan, “ketakutan tidak boleh memonopoli udara”.

Pada momen itu, aku mengerti, “keberanian tidak selalu berwajah garang. Kadang ia berwajah lucu, konyol, sengaja dibuat ringan, agar jiwa tidak membeku”.

Tanjung Bintang: Keluarga dan Pulang yang Dibuat Seperti Barang Mewah

Di Lampung, kita mengunjungi keluargamu di bilangan Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Rumah keluarga selalu membuat gerakan apa pun terasa manusiawi. Di situ, ide besar menunduk sebentar, memberi ruang bagi hal-hal yang paling sederhana, “duduk, tertawa, mendengar kabar, menatap halaman, menjadi saudara, menjadi anak”.

Kau duduk di sana, Sadli dan untuk beberapa jam, kau tampak seperti orang biasa, bukan buruan. Matamu teduh, tapi aku bisa merasakan, di balik teduh itu ada kewaspadaan yang tidak pernah tidur. Kau tertawa kecil, tetapi telingamu seperti selalu menangkap langkah.

Aku menyimpan adegan itu seperti menyimpan kemungkinan, “kemungkinan seorang kawan pulang tanpa harus hilang”.

Sore itu membiru pelan. Lampung seperti memeluk. Dan aku percaya “sebodoh apa pun” bahwa kamu akan pulang lagi.

Jakarta 12 Maret 1998: Lorong Kecil, Sapaan Singkat, dan Sunyi yang Menjadi Berita

Lalu datang tahun 1998. Tahun yang bagi sebagian orang ditulis sebagai “Reformasi”, seolah semuanya selesai dalam satu kata. Padahal Reformasi dibayar mahal. Ada pengorbanan besar yang tak ternilai harganya. Sejumlah aktivis pro-demokrasi diculik pada 1997-1998. Sebagian dibebaskan. Sebagian lain tak diketahui rimbanya.

Dalam kesaksian yang beredar kuat, pada 12 Maret 1998, Komite Nasional Perjuangan Demokrasi menggelar konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagai respons pidato pertanggungjawaban Soeharto di hadapan sidang MPR.

Kawan kita, Lilik, menulis, ia bertemu kamu di lorong kecil depan toilet. Menyapa sebentar. Situasi tak cukup aman untuk percakapan panjang. Lalu mereka tak pernah bertemu lagi hingga hari ini. Kata-kata itu sederhana, tapi ia memukul, “Lalu kami tak lagi bertemu, hingga hari ini.”

Dari situ, sejarah mengeras.

Ada pula informasi yang sering disebut di ruang public. Kamu hilang seusai jumpa pers KNPD di YLBHI, dan banyak yang menduga kamu diculik dalam operasi militer . Yang dikaitkan dengan unit tertentu beredar bersama kata “diduga”, kata yang selalu dipakai negeri ini ketika kebenaran masih malu menampakkan wajah pada rezim Orde Baru.

Aku tidak punya lorong itu. Aku hanya punya bayangannya. Lorong kecil, bau lembap, pintu toilet, langkah kaki terburu, sapaan singkat, mata yang berhitung.

Lalu hilang.

Dan sejak itu, kursimu selalu kosong.

Kembali ke Meja: Elegi yang Tidak Selesai

Aku kembali menatap surat di meja.

Ada sesuatu yang aneh: surat itu tidak pernah menua. Yang menua adalah kita yang ditinggal. Surat itu tetap muda, “tetap percaya pada salam demokrasi, tetap percaya pada salam juang, tetap percaya pada doa”.

Aku membacanya seperti membaca dirimu:

Salam demokrasi!!!

Salam Juang.

Dan aku mendengar suaramu, setengah berbisik, di perjalanan malam berdua, “Ingat 3 B.” Bukan agar kita menjadi keras, tetapi agar kita tetap manusia: tidak menjual kawan, tidak menjual rakyat.

Di ujung sore yang mulai membiru, kursimu masih kosong, Man. Segelas kopi yang dulu biasa mendingin di antara debat-debat kita tentang kebebasan, kini hanya menyisakan sunyi yang linu. Dunia mungkin mencatat namamu sebagai angka atau berkas yang berdebu di lemari arsip kekuasaan, tapi bagiku, kamu adalah tawa yang tak sempat selesai.

Mereka bisa melenyapkan langkahmu dari aspal jalanan, tapi mereka gagal menghapus bayanganmu yang masih rajin mengetuk pintu ingatanku setiap kali angin Surabaya berhembus.

Sudah berapa musim semi kita lewati tanpa jawaban?

Kami tidak sedang merawat duka, kami sedang menjaga api.

Sebab bagiku, kamu tidak pernah benar-benar hilang; kamu hanya sedang menjadi detak jantung dalam setiap baris puisi perlawanan yang kami bisikkan. Sampai hari di mana kebenaran tak lagi malu-malu menampakkan wajahnya, namamu akan tetap menjadi rindu yang paling keras kepala.

Aku menutup surat itu perlahan, seperti menutup mata orang yang masih ingin bercerita.

Dan di titik itulah aku mengerti, cerita ini bukan tentang masa lalu semata. Cerita ini tentang sesuatu yang masih berjalan, “tentang rindu yang bekerja, bukan rindu yang meratap”.

Tentang Sadli yang pernah pulang sebentar di Tanjung Bintang, lalu dunia mencuri pulangnya dan tidak mengembalikannya.

Tentang kursi kosong yang, anehnya, justru paling ramai, “ramai oleh ingatan, ramai oleh doa, ramai oleh pertanyaan yang tidak diberi Alamat”.

Di luar, kota masih ramai. Orang membeli makan. Orang bercanda. Orang menyusun hidup seperti biasa.

Aku mengangkat cangkir kopi dingin itu, menatap bercaknya seperti menatap peta.

Lalu aku berkata pelan, pada kursi kosong, “Salam Juang, Sadli.”

Dan jika kata-kata tidak cukup, biarlah yang paling sunyi menyempurnakannya, Al-Fatihah.

- PENTA PETURUN -

Doa untuk Sadli (Herman Hendrawan)

Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui jejak yang disembunyikan manusia dan jejak yang disembunyikan zaman,

kami titipkan nama Sadli - Herman ke dalam rahmat-Mu.

Jika ia masih hidup, lindungilah ia di mana pun ia berada, kuatkan tubuhnya, jernihkan pikirannya, dan pulangkan ia dengan selamat.

Jika ia telah Kau panggil, terimalah ia dalam kasih-Mu, ampuni khilafnya, lapangkan kuburnya, dan jadikan amalnya cahaya yang tak padam.

Ya Allah, jangan biarkan kebenaran terus malu menampakkan wajahnya.

Bukakan jalan bagi terang, tegakkan keadilan, dan lunakkan hati bangsa ini agar berani mengakui luka, berani bertanggung jawab, dan berani memulihkan.

Jadikan rindu kami bukan ratap yang melemahkan, tetapi bara yang menjaga solidaritas:

agar kami tetap menjaga kawan, menjaga rakyat, dan menjaga martabat manusia.

Al-Fatihah.