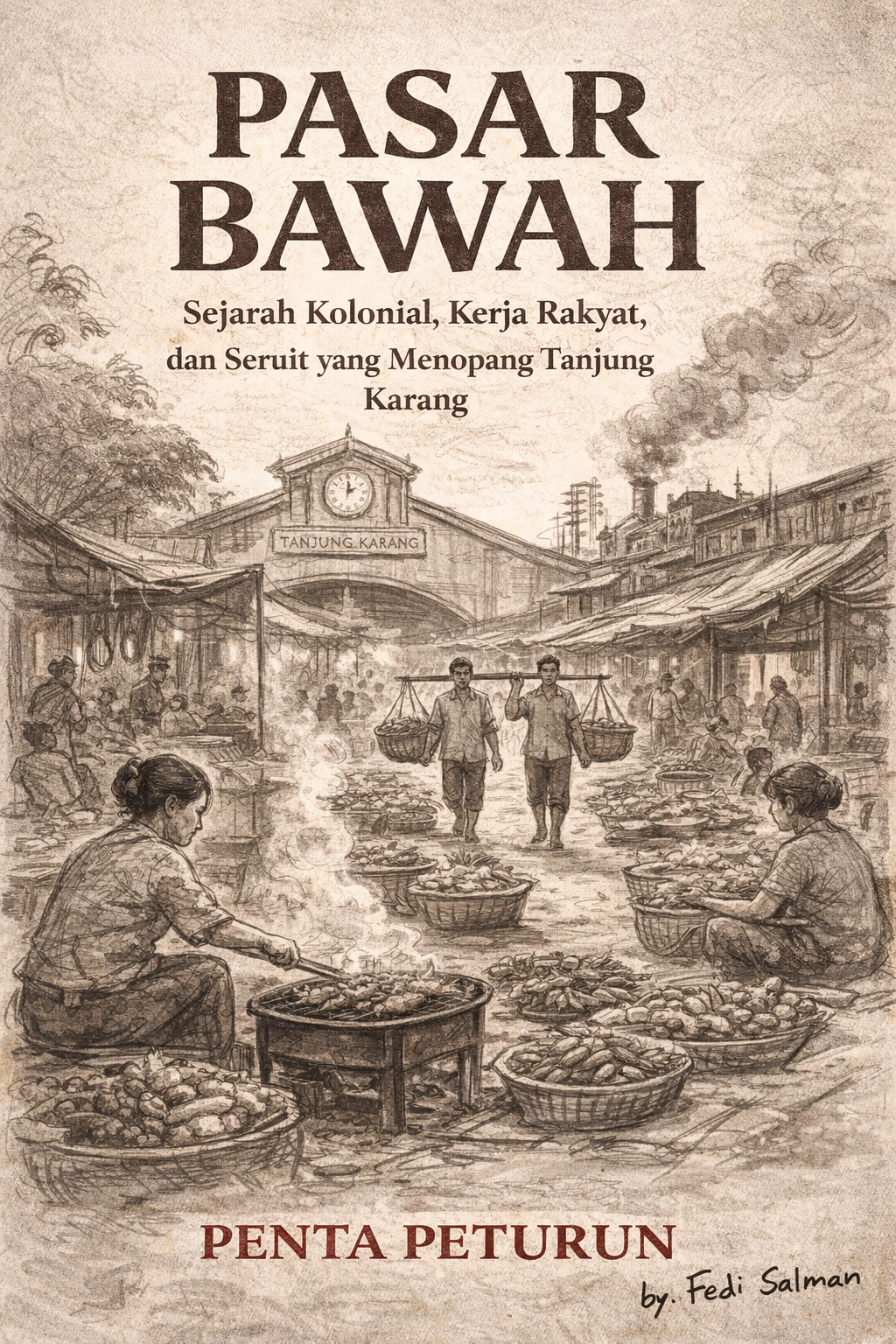

PASAR BAWAH : Sejarah Kolonial, Kerja Rakyat, dan Seruit yang Menopang Tanjung Karang

PASAR BAWAH TANJUNG KARANG

Kota yang Hidup dari Bawah

Sejarah Kolonial, Kerja Rakyat, dan Seruit yang Menopang Tanjung Karang

Rel, Perut, dan Lesung Batu dalam Buih Kolonialisme

Inspirasi ini lahir dari keyakinan bahwa kota tidak hanya dibangun oleh rencana, melainkan ditopang oleh kebiasaan. Di sela rel, jam, dan gedung, ada kehidupan yang terus disiasati dari bawah. Pasar Bawah Tanjung Karang adalah salah satu simpul kebiasaan itu, “bekerja sunyi, mengisi celah yang ditinggalkan kebijakan”.

Ini tidak meromantisasi kemiskinan, dan tidak memuliakan ketahanan sebagai kebajikan. Ia membaca mengapa ketahanan harus terus diproduksi. Dengan sejarah mikro, ekonomi politik, dan antropologi pangan, tulisan ini menelusuri bagaimana eksploitasi diterjemahkan menjadi lapak rendah, porsi kecil, dan etika berbagi di atas lesung batu.

Ini dipersembahkan

kepada mereka yang tidak pernah masuk laporan,

namun memastikan laporan dapat dibuat.

Kepada para pedagang Pasar Bawah Tanjung Karang

yang menggelar tikar sebelum matahari tinggi

dan menggulungnya sebelum sorotan tiba.

Kepada dapur-dapur kecil

yang memadatkan rasa agar porsi kecil cukup,

dan kepada lesung batu

yang mengajarkan keadilan tanpa pidato.

SAMBUTAN IMAJINER

(Rekonstruksi sejarah | bukan dokumen arsip resmi Kerajaan Belanda)

Wilhelmina

Ratu Kerajaan Belanda

Masa Pemerintahan: 1890–1948

Sebagai Kepala Negara Kerajaan Belanda, saya menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Hindia Belanda dilaksanakan menurut asas orde en bestuur (ketertiban dan administrasi), sebagaimana diatur dalam Regeringsreglement 1854 dan kemudian diperbarui melalui Indische Staatsregeling. Kerangka hukum tersebut menjadi dasar pelaksanaan kebijakan kolonial di wilayah jajahan.

Pemerintah memandang pembangunan infrastruktur termasuk spoorwegen (perkeretaapian), pelabuhan, dan pengaturan markten (pasar) sebagai instrumen utama untuk menjamin openbare orde (ketertiban umum) dan economische continuïteit (kesinambungan ekonomi). Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan laporan administratif, statistik produksi, serta pertimbangan doelmatigheid (efisiensi).

Saya menyadari bahwa penerapan peraturan, termasuk politiereglementen dan ketentuan tata niaga, membawa konsekuensi terhadap kehidupan penduduk setempat. Penyesuaian yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan bagian dari maatschappelijke werkelijkheid (realitas sosial) yang tidak selalu tercermin dalam officiële stukken (dokumen resmi).

Tulisan ini dapat dibaca sebagai bahan pelengkap untuk menilai dampak kebijakan kerajaan secara lebih menyeluruh, khususnya dalam kaitannya dengan praktik kehidupan di sekitar simpul-simpul ekonomi dan transportasi.

SAMBUTAN IMAJINER

(Rekonstruksi sejarah | bukan dokumen arsip resmi Pemerintah Hindia Belanda)

Alexander Willem Frederik Idenburg

Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Menjabat: 1909-1916

Sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, saya bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan Indische Staatsregeling serta berbagai verordeningen (peraturan) yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Tugas utama administrasi adalah menjamin rust en orde (ketenangan dan ketertiban), keamanan, dan kelancaran kegiatan ekonomi.

Pada masa jabatan saya, pembangunan spoorwegnet (jaringan kereta api) dan penataan pasar dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan integrasi wilayah. Pengaturan tersebut dijalankan melalui perangkat bestuursrecht (hukum administrasi) dan politiebevoegdheid (kewenangan kepolisian) guna memastikan kepastian dalam distribusi hasil produksi.

Dalam praktiknya, pemerintah mencatat munculnya kegiatan ekonomi rakyat yang berlangsung di luar kerangka officiële markten. Praktik-praktik tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam staatsblad, namun memiliki fungsi dalam memenuhi kebutuhan harian penduduk dan menjaga kelancaran aktivitas sosial.

Naskah ini menyajikan gambaran mengenai praktik-praktik tersebut sebagai bagian dari realitas administratif yang perlu dipahami dalam menilai efektivitas kebijakan kolonial di lapangan.

SAMBUTAN IMAJINER

(Rekonstruksi sejarah | bukan dokumen arsip resmi Pemerintah Hindia Belanda)

Johan Paul van Limburg Stirum

Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Menjabat: 1916–1921

Saya menjalankan jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada periode ketika kebijakan Ethische Politiek (Politik Etis) mulai diperhitungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kendati demikian, prinsip dasar administrasi tetap berlandaskan orde, arbeid, en productie (ketertiban, kerja, dan produksi).

Pelaksanaan pembangunan dan pengaturan kehidupan ekonomi tetap mengacu pada Indische Staatsregeling serta berbagai besluiten (keputusan) gubernur jenderal. Pemerintah menyadari bahwa penerapan peraturan tersebut menimbulkan dampak sosial lanjutan, terutama di sekitar knooppunten (simpul) transportasi dan pasar.

Di kawasan-kawasan tersebut berkembang praktik ekonomi rakyat yang berfungsi menyesuaikan kebutuhan hidup dengan ketentuan yang ada. Praktik ini berjalan berdampingan dengan kebijakan resmi dan turut menopang stabilitas administratif, meskipun tidak seluruhnya tercatat dalam administratieve rapporten.

Tulisan ini dapat dipandang sebagai bahan refleksi mengenai hubungan antara kebijakan kolonial, hukum administrasi, dan kehidupan sosial masyarakat di Hindia Belanda.

JAM, REL, DAN PERUT

Jam besar di depan Stasiun Tanjung Karang berdetak lurus. Sejak rel ditanam, waktu tidak lagi mengalir sebagai kebiasaan; ia berubah menjadi perintah. Barang harus tiba, jadwal harus dipenuhi, tubuh harus patuh. Di bawah jam itu, perut belajar menunggu.

Kota kolonial mencatat angka: tonase hasil bumi, jadwal keberangkatan, biaya angkut. Yang tidak dicatat adalah jeda makan. Dari jeda inilah Pasar Bawah lahir—bukan sebagai rencana, melainkan sebagai akibat. Ia tumbuh dari buih busa kolonialisme: rapuh, bergerak, namun menopang.

Pasar yang Lahir dari Rel

Jam besar di depan Stasiun Tanjung Karang berdetak lurus. Detaknya tidak pernah bertanya kepada siapa pun, tidak pernah menoleh pada perut yang menunggu. Sejak rel ditanam alur pertama (Panjang -Tanjung Karang) dimulai sekitar tahun 1911 dan diresmikan pada 3 Agustus 1914 dan jadwal ditetapkan, waktu di kota ini berhenti menjadi kebiasaan, “ia berubah menjadi perintah”. Barang harus tiba, orang harus bergerak, kerja harus selesai. Di bawah jam itu, perut belajar menyesuaikan diri.

Pagi selalu dimulai dari bawah. Dari tikar yang digelar di tanah yang sama, dari lapak rendah yang tidak pernah punya papan nama, dari tangan-tangan yang hafal takaran tanpa timbangan. Pasar Bawah tidak lahir dari keputusan, tidak dari rapat, tidak dari peresmian. Ia lahir dari jeda yang ditinggalkan. Dari celah antara upah dan harga, antara jam kerja dan waktu makan, antara laporan yang rapi dan hidup yang harus dijalani. Orang-orang menyeberang rel dengan langkah yang telah dihafal tubuhnya. Tidak cepat, tidak lambat, cukup agar tidak ditegur, cukup agar tidak terlambat. Mereka tahu betul kapan harus mempercepat, kapan harus menahan. Tubuh belajar disiplin lebih dulu daripada pikiran. Di sela langkah itu, Pasar Bawah bekerja. Ia tidak mengumumkan diri, tidak menuntut izin. Ia ada karena perlu. Lapak-lapak rendah itu bukan sekadar tempat berjualan. Ia adalah jawaban singkat atas pertanyaan panjang yang tak pernah dijawab kebijakan. Mengapa upah tidak pernah benar-benar cukup? Mengapa waktu terasa selalu kurang? Mengapa makan harus dipikirkan berkali-kali sebelum jam siang tiba? Pasar Bawah tidak berdebat. Ia menyajikan.

Bau terasi datang lebih dulu. Asin dan tajam, ia tidak meminta disukai. Ia hadir seperti ingatan yang menolak dilunakkan. Terasi dari Menggala dan Labuh Maringgai padat dan tahan lama, lahir dari pesisir yang mengenal ketidakpastian. Ia tidak menuntut kesegaran; ia menuntut ketepatan. Sedikit saja cukup untuk mengikat nasi dan lauk, mengangkat rasa tanpa perlu banyak. Dalam dunia yang memaksa penghematan, terasi adalah teknologi rakyat, “protein diringkas, rasa dipadatkan, waktu disimpan”.

Ikan gabus dari Menggala dibakar hingga kulitnya kering, dagingnya tetap lembap. Api dijaga rendah, tidak tergesa. Baung hasil dari nelayan sungai dapat dari bubu dipindang dengan kuah sederhana, menahan panas agar siang tidak runtuh. Terong petikan bebay petani dibakar sampai hangus, lalu diremas dengan tangan. Tomat rampai ditumbuk perlahan. Daun kemangi disobek, bukan dipotong, aroma lebih jujur ketika ia dilepaskan, bukan dipaksa. Di sini, memasak bukan pertunjukan. Ia kerja presisi. Bau menyengat durian dari tempoyak orang Semendo hadir sebagai rasa yang tidak sabar. Asam yang difermentasi mengajarkan satu hal, “yang tidak habis hari ini harus diselamatkan untuk esok”. Tidak ada yang dibuang begitu saja. Jengkol, isem kembang, dan putik leko menyodorkan sepet, pahit yang dijinakkan. Pahit bukan kesalahan, “pahit adalah adaptasi. Ia melatih lidah agar tidak manja, perut agar tidak menuntut, pikiran agar menerima bahwa hidup memang tidak dirancang nyaman bagi semua orang”.

Orang-orang datang dengan piring seng. Tangan telah dicuci dalam kobokan dari baskom berisi air. Ada yang menunggu, ada yang berdiri sebentar, ada yang duduk di pinggir tikar. Porsi ditakar bukan oleh timbangan, melainkan oleh pengalaman. Sedikit lebih asin hari ini, sedikit lebih pedas esok. Rasa disesuaikan dengan hari, dengan lelah, dengan harga. Tidak ada keluhan keras. Di Pasar Bawah, suara diturunkan agar hari tidak pecah. Ketika lesung batu ditarik ke tengah, waktu seolah melonggar. Nasi dan lauk dihamparkan. Tidak ada piring terpisah. Tidak ada kursi kehormatan. Tangan-tangan masuk tanpa aba-aba. Semua tahu kapan harus mengambil dan kapan harus berhenti. Di atas lesung itu, keadilan dipraktikkan tanpa pidato. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang tertinggal. Ketika penutupan akhir, nasi dicemplungkan kedalam lesung. Diaduk merata dengan sisa seruit yang disebut “gemok lesung”. Cukup menjadi hukum yang dipatuhi bersama.

Di luar lingkar itu, rel tetap lurus. Gedung-gedung berdiri dengan bahasa yang kaku. Peraturan berbicara tentang ketertiban dan efisiensi. Tetapi di sini, hidup dirawat agar bisa kembali bekerja. Pasar Bawah menjadi jeda yang memungkinkan besok ada. Ia bukan perlawanan yang berteriak, melainkan penyangga yang memastikan mesin tidak macet. Ada hari-hari ketika pagi turun bersama hujan. Air datang rapat, menutup bunyi langkah dan meredam denting logam di rel. Jam stasiun tetap berdetak, tetapi nadanya terasa jauh, seolah dibungkus kain basah. Tikar digelar lebih lambat. Terpal ditarik rendah. Asap dari panggangan terong bercampur uap hujan, menebalkan aroma yang biasanya cepat hilang.

Api dikecilkan agar tidak padam. Baung direbus lebih lama, “kuahnya menahan panas”. Tomat rampai diremas pelan air hujan menambah cair, rasa disesuaikan. Daun kemangi disobek di bawah terpal. Orang-orang datang dengan langkah pendek. Piring seng dibalikkan agar tidak menampung air. Tidak ada yang mengeluh keras. Hujan di Pasar Bawah bukan alasan untuk berhenti, “ia hanya mengubah cara bergerak”. Ketika lesung ditarik, bunyi batu bertemu tanah basah terdengar lebih berat. Nasi panas dihamparkan cepat, ditutup sebentar, lalu dibuka. Tangan-tangan masuk hati-hati. Air menetes ke pinggir, tidak ke tengah. Etika cukup terasa lebih tegas di bawah hujan. Peluit kereta memanjang di kejauhan. Rel memerintah waktu, tetapi pagi ini ia berbagi dengan hujan. Pasar Bawah menyesuaikan diri menurunkan suara, menaikkan panas, memadatkan rasa.

Hujan menipis. Terpal digulung setengah. Orang-orang menyeka tangan, berdiri, lalu bergerak pergi. Perut tidak penuh, tetapi hangat. Cukup untuk melewati sisa pagi. Cukup untuk kembali ketika jam memanggil lagi. Pasar Bawah tidak merayakan. Ia kembali ke ritmenya, “diam, bekerja, memastikan hari selesai dan esok masih mungkin”. Di sinilah kota sesungguhnya bernafas. Bukan di rapat, bukan di peresmian, melainkan di bawah, di tempat hidup belajar bertahan dengan cara yang tidak tercatat. Selama sebab-sebab itu belum diubah “selama waktu dipadatkan tanpa ruang hidup” Pasar Bawah akan selalu menemukan jalannya.

Dari Tikar ke Kota

Hari bergerak perlahan setelah hujan. Tanah mengering dengan cara yang ia tahu sendiri, meninggalkan bau lembap yang tidak mengganggu, justru menenangkan. Orang-orang kembali ke jalurnya, ke langkah yang dihafal tubuh. Pasar Bawah menata ulang dirinya tanpa rapat dan tanpa aba-aba. Tikar yang basah dijemur sebentar, terpal dirapikan, api kembali dinaikkan setingkat. Tidak ada pengumuman pembukaan. Kehidupan tidak memerlukan sirene. Dari kampung-kampung di sekitar stasiun, “Kampung Sawah, Gunung Sari” arus kecil manusia datang berlapis. Ada yang berjalan kaki, ada yang menumpang sepeda, ada yang sekadar singgah sebelum berangkat lebih jauh. Kampung-kampung itu tumbuh bukan karena pilihan, melainkan karena kedekatan. Dekat dengan rel, dekat dengan kerja, dekat dengan jeda makan. Rumah-rumah sederhana mengatur napas kota yang terburu-buru. Dapur-dapur kecil menambal apa yang upah tak jangkau.

Bahasa bergerak lebih dulu daripada barang. Logat Lampung menyelip di antara transaksi, tidak untuk menawar harga, tetapi untuk menandai kedekatan. Kalimat pendek, jeda yang dipahami, tawa yang cepat reda. Humor di sini bukan hiburan, “ia disiplin sosial”. Ia mencegah ketegangan naik menjadi benturan. Ia menurunkan suara ketika harga naik, ketika porsi mengecil, ketika hari terasa panjang. Orang-orang tahu, “tawa tipis lebih murah daripada marah yang mahal”. Di Pasar Bawah, transaksi jarang diakhiri dengan kuitansi. Yang ada adalah ingatan. Siapa yang pernah berutang, siapa yang pernah berbagi, siapa yang boleh menunda. Ingatan bekerja sebagai kredit. Bukan kredit bank, kredit kepercayaan. Ia rapuh, tetapi dijaga bersama. Sekali rusak, sulit diperbaiki. Karena itu, etika lebih ketat daripada aturan tertulis.

Rel terus memerintah waktu. Kereta datang dan pergi dengan peluit yang sama. Tetapi Pasar Bawah memerintah jeda. Ia tahu kapan harus mempercepat, kapan harus menahan. Ketika jadwal bergeser, porsi disesuaikan. Ketika harga beras naik, rasa dipadatkan. Ketika hari raya mendekat, lesung ditarik lebih ke tengah. Tidak ada pengumuman, tetapi semua mengerti. Kadang-kadang, bayangan regulasi menyentuh tanah. Aparat lewat dengan langkah pasti, mata menyapu. Lapak-lapak tidak panik. Mereka mengecilkan diri, bukan menghilang. Tikar dilipat setengah, terpal diturunkan sedikit. Bukan karena takut, melainkan karena paham. Pasar Bawah telah lama belajar membaca bahasa kekuasaan. Bahasa yang lebih suka keteraturan daripada kenyang. Ini berlakus sejak masa kolonial. Ketika bayangan berlalu, tikar kembali terbuka. Hidup melanjut.

Ada hari-hari ketika seseorang tidak datang. Nama disebut pelan. Porsi ditinggalkan. Tidak ada pengumuman duka, tetapi kehadiran absen terasa. Pasar Bawah mencatat kehilangan dengan caranya sendiri, “satu porsi disisihkan, satu bangku dibiarkan kosong”. Keesokan harinya, ritme kembali. Kesedihan tidak diberi panggung, tetapi diurus agar tidak melumpuhkan hari. Di sudut lain, seorang pedagang menyesuaikan dagangan. Ia tahu musim, tahu arus. Ketika ikan sulit, ia memperbanyak lalapan. Ketika terasi mahal, ia menakar lebih tipis, tetapi lebih rata. Ketika tempoyak tidak ada, ia menunda. Tidak ada janji palsu. Kejujuran di sini sederhana, “jangan menjual yang tidak bisa dijaga rasanya. Rasa adalah reputasi”. Pejaja jasa yang dijaga adalah Integritas. Pasar Bawah mengajarkan ekonomi yang tidak diajarkan di kelas. Bahwa harga bukan satu-satunya variable, waktu, cuaca, dan kepercayaan ikut menentukan. Bahwa efisiensi bukan sekadar mempercepat, melainkan menyesuaikan. Bahwa cukup bukan kekurangan, melainkan batas yang disepakati. Batas itu dijaga agar hari tidak runtuh.

Sore merapat. Bayangan memanjang. Orang-orang kembali lewat, kali ini dengan langkah berbeda, lebih ringan atau lebih letih, tergantung hari. Pasar Bawah menutup diri perlahan. Tidak serentak. Satu lapak dulu, lalu yang lain. Lesung dibersihkan. Batu kembali dingin. Tikar digulung. Tidak ada lonceng penutup. Hanya kebiasaan yang tahu kapan harus berhenti. Ketika senja turun, kota terlihat rapi dari kejauhan. Rel berkilat. Gedung-gedung berdiri dengan bahasa yang meyakinkan. Tetapi di bawah, bekas jejak tikar masih ada. Tanah mengingat. Ia tahu bahwa besok pagi, langkah-langkah yang sama akan kembali. Jam akan berdetak. Perut akan menunggu. Dan Pasar Bawah akan membuka diri lagi. Bukan karena diizinkan, melainkan karena dibutuhkan.

Di antara detak jam dan jeda makan, Pasar Bawah menjaga keseimbangan yang rapuh. Ia tidak meminta diingat. Ia hanya memastikan hari berjalan. Dan di kota yang hidup dari percepatan, menjaga jeda adalah kerja paling sunyi dan paling perlu.

Bahasa Kekuasaan dan Bahasa Dapur

Bahasa kota selalu datang dari atas. Ia turun sebagai peraturan, sebagai papan pengumuman, sebagai kalimat yang rapi dan dingin. Di atas kertas, hidup disederhanakan menjadi baris-baris, “jam buka, jam tutup, jarak aman, ketertiban umum”. Itulah bahas digunkan sejak masuk kolonial. Di bawah kertas itu, Pasar Bawah mengerjakan sisa yang tak tertulis yang tidak muat dalam kalimat resmi, tetapi menentukan apakah hari bisa dilalui.

Arsip kolonial menyukai yang tetap. Gedung, rel, jembatan, reservoir semua yang bisa difoto dan diukur. Arsip itu jarang memotret dapur. Tidak ada kolom untuk rasa, tidak ada lampiran untuk bau. Padahal, di sanalah dampak kebijakan menempel paling lama. Harga beras naik, dapur menyesuaikan. Jadwal bergeser, porsi dipadatkan. Bahasa peraturan berbicara tentang ketertiban, “dapur berbicara tentang cukup”. Orang-orang Pasar Bawah belajar membaca bahasa kekuasaan sejak lama. Mereka mengenali jeda di antara kalimat, celah di antara jam. Ketika aturan menyebutkan batas, mereka menurunkan tinggi lapak. Ketika garis ditarik, mereka memendekkan tikar. Bukan untuk menantang, melainkan untuk bertahan. Bertahan adalah kecakapan yang diwariskan tanpa buku.

Di satu pagi, seorang lelaki berdiri agak lama di pinggir tikar. Tangannya kosong. Ia tidak meminta. Ia menunggu tatapan yang tepat. Perempuan di balik lesung mengangguk kecil. Porsi ditambah setengah sendok. Tidak ada catatan utang. Ingatan cukup. Di kota yang mengukur segalanya dengan angka, ingatan menjadi mata uang yang paling rapuh dan paling kuat. Bahasa regulasi selalu menuntut keseragaman. Pasar Bawah menjawab dengan penyesuaian. Di sini, keseragaman dianggap berbahaya. Hari hujan menuntut panas. Hari terik menuntut segar. Hari gajian menuntut ramai. Hari sepi menuntut sabar. Rasa berubah, porsi bergeser, harga bernegosiasi. Tidak ada kepastian yang kaku, “yang ada kepastian untuk menyesuaikan”.

Di sudut stasiun, jam terus berdetak. Detaknya menjadi latar bagi percakapan yang tidak selesai. Orang-orang berbicara tentang kerja yang bertambah, tentang ongkos yang naik, tentang anak yang perlu sepatu. Kalimatnya pendek, tidak berlebihan. Pasar Bawah menyukai kalimat yang bekerja, bukan yang memamerkan. Kata-kata di sini dipilih seperti bumbu cukup agar mengikat, tidak sampai menutupi. Sesekali, kota menurunkan tangan. Razia kecil, peringatan, imbauan. Bahasa yang dipakai selalu sama, “demi ketertiban, demi keindahan”. Pasar Bawah merespons dengan tubuh. Lapak dikecilkan. Waktu dipendekkan. Aktivitas dipindahkan setengah langkah. Ketika tangan kota kembali ke saku, Pasar Bawah membuka diri lagi. Tidak ada dendam. Tidak ada selebrasi. Hanya kelanjutan.

Dapur menyimpan arsip yang lain. Arsip itu mencatat musim, harga, dan sakit. Ketika flu menyebar, pedas dinaikkan. Ketika hujan panjang, kuah diperdalam. Ketika tenaga menurun, protein dijaga. Arsip ini tidak tertulis, tetapi diwariskan lewat kebiasaan. Anak-anak belajar dari mengamati. Mereka tahu kapan api harus dikecilkan, kapan rasa harus diselamatkan. Di antara semua itu, humor bekerja diam-diam. Ia memotong ketegangan sebelum menjadi konflik. Ia menurunkan nada ketika perbedaan muncul. Tawa tipis adalah peredam paling murah. Pasar Bawah memahami biaya emosi. Marah mahal. Diam lebih mahal. Tawa yang tepat waktu menjaga hari tetap utuh.

Sore hari, ketika arus berbalik, Pasar Bawah kembali menakar. Sisa nasi dihitung dengan mata. Lauk dibagi agar tidak mubazir. Ada yang dibungkus, ada yang ditinggal untuk esok. Tidak ada yang dipamerkan. Keberhasilan diukur sederhana, “semua pulang dengan cukup”. Kota dari kejauhan tampak rapi. Dari dekat, ia bergantung pada yang tidak rapi. Rel memerlukan jeda, gedung memerlukan dapur, jadwal memerlukan rasa. Pasar Bawah mengisi hubungan itu tanpa menuntut pengakuan. Ia bekerja sebagai metabolisme. Mengubah tekanan menjadi energi yang bisa dipakai lagi.

Malam datang. Lampu-lampu menyala dengan bahasa yang percaya diri. Pasar Bawah menghilang sementara. Bukan karena kalah, melainkan karena tahu kapan berhenti. Tikar digulung, lesung dibersihkan, terpal dilipat. Tanah menyimpan jejak. Besok, jejak itu akan dibaca lagi oleh langkah yang sama. Dalam kegelapan yang ringan, kota mengira ia berdiri sendiri. Tetapi ia lupa pada dapur yang telah memulihkannya. Ia lupa pada lesung yang menyatukan tangan. Ia lupa pada pasar yang bekerja tanpa papan nama. Lupa bukan kejahatan. Lupa adalah kebiasaan kekuasaan. Pasar Bawah tidak menuntut diingat. Ia menuntut dilanjutkan. Dan dilanjutkanlah hari itu. Dengan jam yang berdetak. Dengan rel yang lurus. Dengan perut yang menunggu. Dengan dapur yang menyesuaikan. Dengan tawa tipis yang menjaga jarak. Dengan cukup yang dipertahankan bersama.

Waktu, Disiplin, dan Kelas yang Bergeser

Waktu adalah disiplin pertama yang dipelajari tubuh. Ia tidak datang sebagai pelajaran, melainkan sebagai kebiasaan yang dipaksakan berulang. Jam di stasiun tidak pernah menunggu, dan karena itu orang-orang belajar menunggu dengan cara mereka sendiri. Pasar Bawah adalah sekolah waktu yang paling jujur, “ia mengajarkan kapan harus cepat, kapan harus lambat, kapan harus berhenti sebelum habis”. Di kota ini, disiplin sering disalahpahami sebagai kepatuhan. Padahal, disiplin Pasar Bawah adalah keluwesan yang terlatih. Ia tahu bahwa patuh tanpa jeda mematahkan tubuh. Maka ia menciptakan jeda pendek, rapat, dan efektif. Makan cepat, berbagi singkat, tawa tipis. Cukup untuk mengembalikan tenaga, cukup untuk kembali patuh pada jadwal berikutnya. Disiplin yang memungkinkan kerja berulang.

Perubahan kelas jarang datang dengan dentuman. Ia datang dengan geser halus. Seseorang yang dulu duduk di tikar kini berdiri lebih lama. Yang dulu berdiri kini menunggu di pinggir. Bukan karena malas, melainkan karena waktu dan upah bergerak tidak seirama. Pasar Bawah mencatat pergeseran itu tanpa komentar. Ia menyesuaikan porsi, mengatur jarak, menjaga agar perubahan tidak meledak menjadi pertengkaran.

Di sela hari, anak-anak belajar dengan cara meniru. Mereka melihat tangan menakar tanpa timbangan, telinga menangkap nada yang tepat, mata membaca tanda kapan harus diam. Pendidikan berlangsung tanpa papan tulis. Yang diajarkan bukan teori, melainkan kelangsungan. Bahwa hidup di kota menuntut kecakapan yang tidak pernah ditulis dalam kurikulum.

Ada saat-saat ketika harga melonjak tiba-tiba. Berita datang lebih cepat dari keputusan. Pasar Bawah bereaksi tanpa rapat. Terasi ditipiskan, pedas dinaikkan. Kuah diperdalam, lauk dibagi rata. Rasa bekerja sebagai kompensasi. Ini bukan tipu daya, “ini teknik bertahan”. Orang-orang tahu perbedaannya. Kejujuran dijaga agar kepercayaan tidak runtuh. Di satu sore, seorang pekerja pulang dengan langkah berat. Bahunya turun. Matanya mencari lesung lebih dulu daripada wajah. Ia duduk tanpa bicara. Porsi datang sedikit lebih hangat. Tidak ada pertanyaan. Di Pasar Bawah, bantuan jarang diumumkan. Ia disisipkan agar harga diri tetap utuh. Bantuan yang diumumkan terlalu keras sering melukai.

Rel kembali memanggil. Peluit memanjang. Orang-orang berdiri. Pasar Bawah membaca tanda. Waktu menipis. Lapak-lapak mengecil. Lesung ditutup sementara. Tikar dilipat setengah. Bukan penutupan tapi penyesuaian. Kota menuntut kecepatan, “Pasar Bawah mengatur agar kecepatan tidak memakan tubuh”. Ada hari-hari ketika ingatan lama naik ke permukaan. Cerita tentang masa ketika aturan lebih keras, ketika lapak disapu tanpa kata. Cerita itu tidak diceritakan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Ingatan berfungsi sebagai rambu. Ia mengajari kapan harus berani, kapan harus menepi. Pasar Bawah menyimpan rambu itu di kepala banyak orang, bukan di papan.

Malam mendekat. Lampu-lampu stasiun menyala dengan ritme yang pasti. Kota merasa aman dengan cahayanya sendiri. Tetapi keamanan itu rapuh tanpa dapur yang memulihkan. Pasar Bawah tahu batas malam. Ia menghilang sebelum disuruh. Menghilang adalah strategi, bukan kekalahan. Besok pagi, ia akan kembali dengan bentuk yang sama “atau sedikit berubah” sesuai pelajaran hari ini. Dalam diam itu, terlihat jelas bagaimana kota bergantung pada yang tidak terlihat. Jadwal membutuhkan jeda. Gedung membutuhkan dapur. Ketertiban membutuhkan cukup. Pasar Bawah mengikat semuanya tanpa kontrak. Ia bekerja sebagai penyangga yang tak tercatat. Mengubah tekanan menjadi energi yang bisa dipakai lagi.

Ketika malam benar-benar turun, tanah menyimpan panas hari. Jejak tikar menghilang perlahan. Tetapi ingatan tetap. Orang-orang pulang dengan perut yang tidak penuh, namun cukup. Cukup untuk tidur. Cukup untuk bangun. Cukup untuk melanjutkan. Esok hari, jam akan berdetak lagi. Rel akan memerintah lagi. Dan Pasar Bawah “tanpa peresmian, tanpa izin” akan membuka diri lagi. Bukan untuk menantang kota, melainkan untuk memastikan kota tidak runtuh oleh percepatannya sendiri.

Kampung yang Menopang Kota

Rumah-rumah di Kampung Sawah dan Gunung Sari tidak pernah benar-benar jauh dari stasiun. Jaraknya mungkin beberapa ratus langkah, tetapi keterikatannya lebih dekat daripada itu. Rel menentukan jam bangun. Peluit menentukan waktu pulang. Di antara keduanya, dapur bekerja tanpa jeda. Rumah menjadi perpanjangan Pasar Bawah. Tempat rasa direncanakan, porsi dihitung, dan hari disusun agar tidak runtuh.

Perempuan-perempuan di kampung ini mengatur waktu dengan cara yang tidak tercatat. Mereka bangun sebelum jam, bukan karena rajin, melainkan karena perlu. Api dinyalakan pelan agar beras matang tepat ketika langkah-langkah pertama melintas rel. Lauk disiapkan bukan untuk mewah, tetapi untuk tahan. Dapur bukan ruang domestik semata; ia adalah pusat logistik hidup. Di sinilah reproduksi sosial dijalankan tanpa pengakuan. Tubuh-tubuh pekerja dipulihkan, anak-anak disiapkan, lansia dirawat. Tidak ada upah untuk kerja ini, tidak ada laporan bulanan. Namun tanpa kerja ini, jadwal akan gagal. Pasar Bawah menyerap sebagian beban itu, tetapi rumah menanggung sisanya. Keduanya bekerja berlapis, saling menambal.

Di pagi tertentu, seorang ibu mengantar anaknya ke pinggir tikar. Anak itu duduk sebentar, menyaksikan tangan menakar dan mata membaca tanda. Pendidikan berlangsung tanpa ceramah. Anak belajar kapan harus diam, kapan harus bergerak, kapan harus berbagi. Ia belajar bahwa cukup bukan kekalahan. Ia belajar bahwa menunggu bisa menjadi keterampilan.

Ketika siang mendekat, panas naik. Rumah-rumah merapatkan pintu. Dapur menyesuaikan menu. Kuah diperdalam agar segar. Pedas dinaikkan agar tubuh berkeringat dan bertahan. Air direbus lebih lama. Semua keputusan kecil itu diambil cepat, tanpa rapat, tanpa catatan. Keputusan-keputusan kecil itulah yang menjaga hari tetap utuh. Pasar Bawah memantulkan keputusan rumah. Apa yang direncanakan di dapur diuji di tikar. Jika laku, ia bertahan. Jika tidak, ia diubah. Tidak ada gengsi. Tidak ada merek. Reputasi dibangun oleh konsistensi, bukan oleh papan nama. Rasa menjadi kontrak yang paling tegas.

Di kampung, humor kembali bekerja. Cerita-cerita pendek beredar dari mulut ke mulut, menertawakan hari yang terlalu serius. Tawa tidak panjang. Ia berhenti sebelum mengganggu kerja. Humor di sini adalah ventilasi. Membiarkan panas keluar agar ruang tidak meledak. Orang-orang tahu kapan harus berhenti tertawa.

Sore hari, rumah bersiap menerima kembali tubuh-tubuh yang telah dipakai. Pakaian digantung. Air dipanaskan. Dapur menata sisa. Tidak ada kemewahan, tetapi ada kesinambungan. Anak-anak mengerjakan tugas di lantai. Orang dewasa menghitung hari esok. Semua berlangsung dalam ritme yang dipelajari bertahun-tahun. Kadang, kabar buruk datang tiba-tiba. Kerja berkurang. Ongkos naik. Sakit menyelinap. Rumah dan Pasar Bawah berunding tanpa kata. Menu disederhanakan. Porsi disesuaikan. Bantuan disisipkan. Tidak ada spanduk, tidak ada foto. Yang dijaga adalah martabat. Di sini, martabat lebih mahal daripada kenyang sesaat.

Malam menutup kampung dengan suara serangga dan jarak yang tenang. Rel berkilat di kejauhan. Kota tampak tertib dari sudut ini. Tetapi keteraturan itu disokong oleh kerja yang tidak pernah ditandatangani. Perempuan-perempuan mematikan api terakhir. Dapur beristirahat sebentar. Besok, ia akan menyala lagi. Pasar Bawah akan kembali di pagi. Rumah akan menyiapkan. Rel akan memanggil. Dan siklus itu “yang oleh kebijakan disebut informal” akan terus menjadi fondasi yang tidak diakui. Tidak ada pujian. Tidak ada penghargaan. Hanya keberlanjutan.

Di kota yang mengukur kemajuan dengan bangunan, kerja semacam ini tampak kecil. Tetapi justru yang kecil itulah yang menahan runtuh. Tanpa dapur, jadwal akan patah. Tanpa Pasar Bawah, upah akan menelan perut. Tanpa rumah, kerja akan kehilangan alasan. Dan karena itu, kampung tidak pernah benar-benar sunyi. Ia berbisik, menata, dan menunggu pagi berikutnya. Pagi ketika jam kembali berdetak, rel kembali memerintah, dan hidup kembali mencari celah yang sama.

Arsip Kolonial dan yang Tidak Dicatat

Arsip menyukai yang kokoh. Ia memilih bangunan yang tidak bergerak, angka yang bisa diulang, peta yang menenangkan. Di sekitar stasiun, arsip kolonial menumpuk dengan rapi, “rel yang lurus, jembatan beton, menara air, gedung pengadilan”. Semua dicatat dengan teliti, diberi tahun, diberi fungsi. Dari arsip itu, kota tampak selesai. Tertib, efisien, masuk akal. Tetapi arsip tidak mencatat apa yang bergerak. Ia tidak menulis tentang tikar yang digelar lalu digulung. Ia tidak menulis tentang porsi yang diperkecil lalu diratakan. Ia tidak menulis tentang rasa yang dipadatkan agar cukup. Yang bergerak dianggap sementara, “yang sementara dianggap tidak penting”. Padahal, justru di gerak itulah kota diselamatkan dari patah.

Di depan stasiun, bangunan-bangunan tua berdiri dengan bahasa yang percaya diri. Dinding tebal, jendela tinggi, pintu yang dulu dijaga ketat. Ia dibangun untuk menegaskan kewenangan bahwa hukum hadir, bahwa air tersedia, bahwa perjalanan teratur. Menara air memastikan suplai untuk kawasan yang ditentukan. Gedung pengadilan memastikan siapa yang benar dan siapa yang salah menurut kitab hukum. Rel memastikan hasil bumi bergerak tepat waktu. Di antara bangunan itu, Pasar Bawah berjalan tanpa alamat. Ia tidak menantang bangunan, “ia mengisi jarak di antaranya”. Ketika menara air mengalirkan air untuk perkantoran, Pasar Bawah memastikan tubuh yang bekerja di sana tidak pingsan. Ketika pengadilan menegakkan hukum, Pasar Bawah menegakkan cukup. Ketika rel mempercepat arus barang, Pasar Bawah memperlambat sejenak arus hidup.

Bahasa hukum selalu datang dengan jarak. Ia menyebut ketertiban, keindahan, keselamatan. Kata-kata itu rapi, tetapi dingin. Di bawahnya, praktik hidup hangat dan basah oleh keringat. Ketika aturan menyebutkan larangan, Pasar Bawah membaca jeda. Ketika garis ditarik, Pasar Bawah melipat tikar. Ketika jam ditentukan, Pasar Bawah mengatur porsi. Ini bukan pelanggaran; ini terjemahan. Ada pagi ketika aparat berdiri lebih lama. Mata menyapu, tangan menunjuk. Kata-kata singkat, nada resmi. Lapak-lapak mengecil serempak. Tidak ada yang berdebat. Tidak ada yang berteriak. Pasar Bawah memahami bahwa berdebat mahal. Yang murah adalah menunggu. Menunggu sampai bayangan bergeser, sampai bahasa hukum pergi meninggalkan tanah. Ketika itu terjadi, tikar dibuka lagi. Rasa kembali dinaikkan. Api didekatkan. Hidup melanjut. Arsip tidak akan mencatat momen ini. Ia terlalu cepat, terlalu cair. Tetapi momen ini menentukan apakah hari berjalan atau tidak.

Infrastruktur kolonial dirancang untuk umur panjang. Beton dan baja dipilih agar bertahan puluhan tahun. Pasar Bawah memilih kelenturan agar bertahan setiap hari. Dua strategi yang berbeda, dua logika yang jarang dipertemukan. Kota memuji yang pertama, “kota bergantung pada yang kedua”.

Di satu sore, seorang lelaki berhenti di depan gedung tua. Ia menatap dinding tebal itu sejenak, lalu berbalik ke arah tikar. Di kepalanya, bangunan itu adalah tanda kekuasaan yang tidak bisa dinegosiasikan. Tikar adalah tanda hidup yang bisa diatur. Ia memilih yang bisa diatur. Ia memilih makan. Di sinilah jejak lama masih bekerja di hari ini. Bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai struktur yang belum selesai. Bangunan kolonial mungkin berganti fungsi, berganti cat, berganti nama. Tetapi logika yang mengutamakan keteraturan di atas kehidupan masih hidup. Dan selama logika itu bertahan, Pasar Bawah akan terus diperlukan sebagai penyeimbang.

Senja menurunkan cahaya ke dinding-dinding tua. Bayangan memanjang, menyentuh tanah yang sama dengan bekas tikar pagi. Kota tampak indah dari sudut tertentu. Tetapi keindahan itu rapuh tanpa dapur yang menyiapkan. Pasar Bawah mengerti kerapuhan ini. Ia menutup diri sebelum gelap, bukan karena kalah, melainkan karena tahu kapan harus berhenti.

Malam datang membawa jeda. Arsip menutup buku. Bangunan tidur. Pasar Bawah menghilang sementara. Tetapi ia tidak pergi jauh. Ia menunggu di rumah-rumah, di dapur-dapur, di rencana kecil esok hari. Di sanalah, jauh dari sorotan, kota disiapkan kembali.

Besok pagi, jam akan berdetak lagi. Rel akan memerintah lagi. Bangunan akan berdiri lagi. Dan di antara semuanya, Pasar Bawah akan membuka diri lagi “tanpa papan nama, tanpa izin, tanpa arsip”. Namun dengan fungsi yang sama, “menjaga agar hidup tidak patah oleh keteraturan yang terlalu keras”.

Pascakolonial yang Tidak Pernah Selesai

Waktu bergeser, tetapi logika jarang benar-benar pergi. Administrasi berganti nama, seragam berganti warna, papan nama diganti huruf. Namun cara kota memperlakukan hidup di bawahnya sering kali tetap sama. Yang berubah adalah bahasa, “yang bertahan adalah tuntutan agar hidup menyesuaikan diri”. Setelah bendera berganti, rel tetap lurus. Jadwal tetap memerintah. Gedung-gedung tua menemukan fungsi baru “kantor, gudang, ruang usaha” tanpa kehilangan sikapnya yang tegak dan berjarak. Kota menyebutnya kemajuan. Pasar Bawah menyebutnya hari yang harus dilewati.

Di masa pascakolonial, ketertiban hadir dengan wajah baru. Ia berbicara tentang penataan, estetika, ketertiban kota. Kata-katanya lebih halus, niatnya terdengar baik. Tetapi bagi Pasar Bawah, tuntutannya serupa, “mengecilkan diri, bergerak cepat, tidak mengganggu pandangan”. Hidup tetap diminta menepi agar kota tampak rapi. Orang-orang menyesuaikan lagi. Mereka selalu menyesuaikan. Lapak dipindah setapak. Jam buka dimajukan setengah jam. Menu disederhanakan agar cepat. Pasar Bawah tidak keras kepala, “ia lentur”. Kelenturan itulah yang membuatnya bertahan melewati pergantian rezim dan wacana.

Di kampung-kampung, cerita lama hidup berdampingan dengan kebutuhan baru. Anak-anak mengenal gawai, tetapi juga mengenal lesung. Mereka tahu cara memesan, tetapi juga tahu cara menunggu. Pendidikan kota dan pendidikan dapur berjalan beriringan, kadang bertabrakan, kadang saling menambal. Pasar Bawah menjadi ruang pertemuan keduanya. Ada generasi yang mencoba pergi lebih jauh. Bekerja di tempat yang lebih terang, dengan jam yang lebih pasti. Sebagian kembali, sebagian tidak. Yang kembali membawa kebiasaan baru, tetapi juga membawa ingatan lama. Pasar Bawah menampung tanpa tanya. Ia tidak menilai keberhasilan, “ia menyediakan makan”.

Harga-harga bergerak mengikuti pasar besar. Beras naik, minyak naik, ongkos naik. Pasar Bawah menyesuaikan tanpa drama. Porsi dikecilkan, rasa dipadatkan, berbagi diperluas. Orang-orang tahu bahwa marah tidak menurunkan harga. Yang menurunkan beban adalah kebiasaan berbagi yang tepat.

Di sudut stasiun, jam masih berdetak. Detaknya menjadi saksi pergantian zaman. Dulu ia menandai keberangkatan komoditas kolonial. Kini ia menandai pergerakan kerja harian. Fungsi berubah, logika bertahan, “waktu adalah alat disiplin”. Pasar Bawah terus mengajarkan cara berdamai dengan alat itu, bukan dengan melawan, melainkan dengan menciptakan jeda.

Kadang, kota mencoba menghapus jejak. Pasar ditertibkan, trotoar dirapikan, pandangan dibersihkan. Pasar Bawah menyusut, lalu menyebar. Ia tidak hilang, “ia berpindah”. Seperti air, ia mencari celah yang baru. Di hari-hari itu, dapur menjadi lebih penting. Rumah menanggung lebih banyak beban. Lesung ditarik lebih sering. Dalam tekanan itu, etika cukup diuji. Ada saat ketika porsi benar-benar tipis. Ada saat ketika bantuan harus lebih sering disisipkan. Pasar Bawah dan kampung berunding tanpa kata. Mereka tahu batasnya. Ketika batas dilampaui, konflik muncul. Tetapi konflik jarang membesar. Ia diredam oleh ingatan kolektif tentang hari-hari yang lebih keras.

Senja kembali turun, kali ini dengan cahaya yang berbeda. Kota menyala dengan lampu-lampu baru. Wajahnya tampak segar. Tetapi di bawahnya, kerja lama tetap berlangsung. Pasar Bawah menutup diri dengan ritme yang sama, perlahan, tanpa isyarat. Tikar digulung. Lesung dibersihkan. Api dimatikan.

Malam memberi jarak untuk berpikir, meski jarang ada waktu untuk itu. Orang-orang tidur dengan rencana kecil esok hari. Jam akan berdetak lagi. Harga mungkin berubah lagi. Aturan bisa datang lagi. Pasar Bawah bersiap, seperti biasa, dengan kelenturan yang dipelajari lama. Di titik ini, jelas bahwa Pasar Bawah bukan sisa masa lalu. Ia adalah jawaban berulang atas struktur yang terus memindahkan biaya hidup ke pundak rakyat. Selama struktur itu bertahan “dengan nama apa pun” Pasar Bawah akan tetap relevan. Ia tidak menunggu masa depan yang dijanjikan; ia mengurus hari ini.

Dan besok pagi, ketika langkah-langkah kembali menyeberang rel, ketika bau terasi kembali naik, ketika lesung kembali ditarik ke tengah, kota akan sekali lagi ditopang oleh sesuatu yang tidak pernah masuk arsip. Sesuatu yang sederhana, tetapi menentukan: kebiasaan untuk cukup, bersama.

Kota yang Ditopang oleh yang Tidak Terlihat

Tidak ada akhir yang benar-benar selesai di kota ini. Yang ada hanya jeda pendek, rapat, dan perlu. Pasar Bawah memahami jeda lebih baik daripada siapa pun. Ia tidak menutup buku; ia menutup hari. Dan setiap hari yang ditutup dengan cukup adalah kemenangan kecil yang tidak diumumkan. Di pagi-pagi berikutnya, hujan turun tipis. Bukan hujan yang menghentikan, melainkan hujan yang mengingatkan. Tanah menggelap, rel berkilau, udara menahan bau yang lebih tajam. Orang-orang melangkah lebih pelan. Pasar Bawah membuka diri setengah. Lesung dipindahkan ke tempat yang aman. Api didekatkan. Rasa disesuaikan. Hujan bukan musuh; ia variabel yang harus dibaca.

Kota menyukai garis lurus. Pasar Bawah hidup dari lengkung. Dari lengkung waktu, lengkung harga, lengkung emosi. Garis lurus memerintah, “lengkung menyelamatkan”. Ketika garis terlalu keras, lengkung mencegah patah. Inilah etika yang tidak pernah tertulis, “hidup harus dilenturkan agar tidak runtuh”. Jika arsip kolonial mencatat angka dan tahun, Pasar Bawah mencatat hari dan perut. Jika kebijakan berbicara tentang produktivitas, Pasar Bawah berbicara tentang pemulihan. Dua bahasa yang jarang bertemu, tetapi saling bergantung. Tanpa pemulihan, produktivitas adalah kelelahan yang ditunda. Tanpa cukup, kemajuan adalah hutang yang menumpuk di tubuh.

Di sini, kelas tidak diumumkan, “ia dirasakan”. Ia hadir sebagai perbedaan waktu istirahat, sebagai jarak pandang, sebagai pilihan menu. Borjuasi berbicara tentang efisiensi, proletariat berbicara tentang bertahan. Pasar Bawah menjadi ruang pertemuan yang tidak romantik. Ruang di mana perbedaan itu dinegosiasikan lewat porsi, bukan wacana.

Makanan bekerja sebagai bahasa bersama. Ia memotong perbedaan tanpa menghapusnya. Di atas lesung, lauk diratakan. Rasa dipadatkan. Tidak ada piring khusus. Yang ada adalah giliran. Tradisi ini “yang lahir dari kekurangan” menjadi etika silaturahmi yang paling praktis. Kebersamaan diukur bukan dari lamanya duduk, melainkan dari adilnya bagi. Di balik semua itu, perempuan-perempuan tetap menjadi pengatur waktu yang tidak disebut. Mereka membaca cuaca sebelum berita. Mereka membaca tubuh sebelum angka. Mereka memutuskan kapan api harus dikecilkan agar cukup untuk semua. Kerja ini tidak masuk statistik, tetapi tanpanya statistik akan bohong.

Pasar Bawah, kampung, dapur, tiga lapis yang saling menopang. Ketiganya lahir dari sejarah yang sama, “pemindahan biaya hidup ke pundak rakyat”. Kolonialisme memulai, pascakolonialisme melanjutkan dengan bahasa baru. Tetapi mekanismenya serupa, “keteraturan di atas dibayar oleh kelenturan di bawah”. Maka pertanyaannya bukan apakah Pasar Bawah akan hilang. Pertanyaannya adalah, “sampai kapan struktur ini dibiarkan bekerja tanpa pengakuan?”. Selama pengakuan ditunda, Pasar Bawah akan tetap menjadi penyangga yang tidak terlihat mengubah tekanan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi kelangsungan.

Di suatu malam, kota tampak tenang. Lampu-lampu menutup cerita hari. Pasar Bawah telah lama menghilang. Tetapi di rumah-rumah, dapur masih hangat oleh rencana esok. Lesung disandarkan. Terpal dikeringkan. Ingatan disimpan. Tidak ada janji besar. Hanya niat untuk bangun. Dan besok, ketika jam kembali berdetak, ketika rel kembali memerintah, ketika langkah-langkah kembali mencari jeda, Pasar Bawah akan hadir lagi bukan sebagai simbol masa lalu, melainkan sebagai praktik hidup yang terus menjawab hari ini. Ia tidak meminta dikenang. Ia meminta dilanjutkan. Ia Tidak Pernah Diundang, Tapi Selalu Dibutuhkan

Pasar Bawah tidak pernah masuk agenda. Ia tidak tercantum dalam peta rencana, tidak disebut dalam pidato, tidak diresmikan dengan pita. Ia hadir tanpa undangan, seperti lapar yang datang tanpa pengumuman. Namun justru karena itu, ia selalu dibutuhkan. Banyak orang keliru membacanya sebagai sisa masa lalu, romantika tikar, bau terasi, dan keramaian kecil yang dianggap akan hilang oleh waktu. Pandangan itu terlalu malas untuk memahami kerja hidup. Pasar Bawah bukan nostalgia. Ia bukan kenangan yang dipelihara karena rindu. Ia adalah praktik “keras, lentur, dan terus bekerja” untuk mengatasi hari yang tidak pernah adil sejak awal.

Di sanalah kota belajar bernapas. Ketika biaya hidup dipindahkan ke pundak rakyat, Pasar Bawah mengubah beban menjadi kebiasaan. Ketika upah tidak mengejar harga, ia mengecilkan porsi tanpa menghilangkan martabat. Ketika aturan datang dengan bahasa tertib, ia menerjemahkannya ke dalam bahasa cukup. Tidak ada manifesto, tidak ada slogan. Yang ada hanya keberlanjutan.

Pasar Bawah mengajarkan satu hal yang jarang diajarkan kota, “ bahwa hidup tidak selalu bisa dimenangkan, tetapi bisa dilanjutkan”. Ia tidak menjanjikan kesejahteraan, “ia memastikan perut tidak kosong”. Ia tidak menawarkan masa depan, “ia menjaga hari ini”. Dalam dunia yang memuja kecepatan, Pasar Bawah memberi jeda agar tubuh tidak patah.

Selama kota terus memindahkan ongkos hidup ke rakyat “ke dapur, ke kampung, ke tikar” selama itu pula Pasar Bawah akan hadir. Mungkin berpindah, mungkin mengecil, mungkin berubah rupa. Tetapi ia tidak akan hilang. Karena ia bukan bangunan. Ia adalah cara bertahan. Ia tidak pernah diundang. Namun tanpanya, kota tidak akan pernah benar-benar hidup.

GLOSARIUM ISTILAH LOKAL LAMPUNG

Basing

Kata gaul populer yang sering digunakan sehari-hari, yang berarti "terserah", "bebas", atau "sesuka hati". Sebagai ungkapan sikap tidak peduli, fleksibel, atau pasrah pada keputusan orang lain dalam percakapan informal, contohnya, "Mau makan apa? Ah, Basing!"

Geh

Partikel penegas dalam kalimat Lampung. Digunakan untuk menekankan perasaan, kepastian, atau ajakan. Mirip kata “kan” atau “ya” dalam bahasa Indonesia lisan.

Gemok Lesung

Istilah makan di dalam lesung/istilah local. Nasi dimasukan kedalam lesung yang telah diaduk dengan sambal seruit.

Isem Kembang

Isem Kembang adalah buah mangga hutan tumbuhan liar yang endemik khas Lampung, tepatnya dari Tulang Bawang, berukuran kecil (bulat, sekitar 0,5 cm), berwarna hijau, dan memiliki aroma unik harum khas perpaduan mangga muda dan Melati, rasanya asam segar. Biasa dijadikan lalapan bahan utama dalam pembuatan sambal seruit. Melambangkan makanan rakyat yang dekat dengan alam.

Jengkol

Biji tanaman khas Nusantara yang beraroma kuat dan rasa khas. Dalam buku ini, jengkol melambangkan makanan rakyat yang mengenyangkan dan murah, sekaligus simbol ketahanan hidup.

Kamorang

Kata ganti orang kedua jamak dalam bahasa Lampung. Digunakan untuk menyapa kelompok atau banyak orang sekaligus, menandakan relasi sosial yang egaliter.

Kemetik Leko / Putik Leko

Lalapan mentah sejenis mangga mengkel yang berukuran kecil. Bagian muda buah mangga biasanya dimakan mentah bersama sambal.

Lorang

Kata ganti orang pertama jamak dalam bahasa Lampung, berarti “kita”. Menunjukkan kebersamaan dan rasa kolektif, bukan individual.

Muput Lesung

Tradisi makan bersama orang Lampung di atas lesung atau ulekan batu.

Maknanya bukan sekadar makan, tetapi berbagi, meratakan rasa, dan menjaga kekerabatan. Dalam buku ini, Muput Lesung dibaca sebagai etika hidup rakyat.

Nyiruit / Seruit

Tradisi makan bersama khas Lampung dengan sambal terasi, tempoyak (olahan durian), ikan bakar atau pindang, dan lalapan. Biasanya disantap bersama (tradisi nyeruit) untuk mempererat kekeluargaan. Hidangan ini melambangkan kebersamaan dan kesederhanaan,

Rampai (Tomat Ceri)

Rampai adalah sejenis tomat ceri liar (Lycopersicon pimpinellifolium) yang berukuran kecil seperti kelereng atau ceri, sangat populer di Lampung sebagai bahan utama sambal, terutama sambal terasi atau sambal seruit. Rasanya cenderung asam segar dengan aroma kecut khas seperti limau, serta memiliki daging buah lebih tipis dan biji lebih banyak daripada tomat biasa. Digunakan dalam sambal seruit untuk menyeimbangkan pedas dan asin.

Semendo

Adalah suku dan komunitas adat yang berasal dari dataran tinggi Bukit Barisan, Sumatera Selatan. Sangat populer hidup berkebun. Suku ini dikenal dengan budaya matriarkal yang kuat, sistem perkawinan matrilokal, dan hukum adat waris Tunggu Tubang yang menempatkan perempuan (anak tertua) sebagai pengelola harta pusaka

Semendo

Adalah suku dan komunitas adat yang berasal dari dataran tinggi Bukit Barisan, Sumatera Selatan. Sangat populer hidup berkebun. Suku ini dikenal dengan budaya matriarkal yang kuat, sistem perkawinan matrilokal, dan hukum adat waris Tunggu Tubang yang menempatkan perempuan (anak tertua) sebagai pengelola harta pusaka

Tempoyak

Berupa hasil fermentasi daging buah durian matang yang dicampur garam, menghasilkan tekstur pasta lembut dengan rasa asam-gurih dan aroma menyengat. Umumnya dijadikan bumbu masakan, sambal, atau campuran pepes dan pindang. Dilampung sebagai campuran sambal/seruit

Terasi

Istilah untuk terasi di Lampung, khususnya dari daerah Menggala, dikenal dengan sebutan delan. Terasi ini terkenal sebagai olahan rebon segar tradisional dengan aroma khas dan sering menjadi oleh-oleh khas Lampung. Selain itu, terasi merupakan bahan utama dalam kuliner khas Lampung, yaitu sambal seruit. Dalam konteks Pasar Bawah, terasi adalah penanda aroma hidup murah, kuat, dan merakyat.

Tikar

Alas duduk dan lapak pedagang terbuat dari anyaman Dalam budaya pasar rakyat, tikar melambangkan fleksibilitas hidup: bisa digelar, digulung, dan dipindahkan kapan saja.

CATATAN KAKI REGULASI & KEBIJAKAN KOLONIAL

(HINDIA BELANDA)

Catatan ini dimaksudkan sebagai rujukan historis atas istilah dan kebijakan yang disebut dalam sambutan imajiner, bukan sebagai pembenaran normatif.

- Regeringsreglement 1854 (RR 1854)

Peraturan dasar pemerintahan kolonial yang mengatur struktur kekuasaan di Hindia Belanda sebelum digantikan oleh Indische Staatsregeling. Menjadi dasar sentralisasi kekuasaan Gubernur Jenderal dan pengaturan ketertiban umum (openbare orde). - Indische Staatsregeling (IS) 1918

Konstitusi kolonial Hindia Belanda yang menggantikan RR 1854. Mengatur hubungan antara Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, kewenangan Gubernur Jenderal, serta prinsip administrasi kolonial. Digunakan sebagai dasar hukum pada masa Idenburg hingga Limburg Stirum. - Staatsblad van Nederlandsch-Indië

Lembaran negara tempat diumumkannya seluruh peraturan kolonial (verordeningen, besluiten). Banyak kebijakan terkait pasar, kepolisian, dan tata kota diumumkan melalui Staatsblad tanpa melibatkan partisipasi penduduk pribumi. - Politie Reglementen & Bestuursrecht

Peraturan kepolisian dan hukum administrasi kolonial yang memberi kewenangan luas pada aparat untuk menertibkan ruang publik, termasuk pasar tidak resmi. Digunakan untuk pengaturan ketertiban, bukan kesejahteraan. - Ethische Politiek (Politik Etis, ±1901)

Kebijakan moral kolonial dengan slogan irrigatie, educatie, emigratie. Dalam praktik, tetap beroperasi dalam kerangka eksploitasi ekonomi dan disiplin tenaga kerja. - Spoorwegenbeleid (Kebijakan Perkeretaapian)

Kebijakan pembangunan rel kereta api kolonial untuk kepentingan distribusi hasil bumi. Rel berfungsi sebagai alat kompresi ruang-waktu ekonomi kolonial, bukan sebagai sarana mobilitas sosial rakyat.

Kata Penutup

(dari Penguasa Pasar Bawah)

Lorang tidak pernah menguasai apa pun.

Lorang hanya menjaga agar hari bisa lewat.

Pasar ini bukan milik kami,

tapi kami yang memikulnya setiap pagi.

Dengan tikar yang digelar,

dengan lesung yang diratakan,

dengan rasa yang dibagi supaya cukup.

Kalau kota berdiri karena bangunan,

pasar ini hidup karena tubuh.

Kalau aturan datang dari atas,

kami menyesuaikan dari bawah.

Tidak ada jabatan di sini.

Yang ada hanya tanggung jawab:

jangan sampai ada yang pulang lapar.

Selama orang masih perlu makan,

selama kerja masih melelahkan,

Pasar Bawah akan tetap ada—

meski tidak diundang,

meski jarang diingat.

Kami tidak menuntut dikenang.

Cukup biarkan kami bekerja.

- PENTA PETURUN -

Further Reading

HUTAN DILARANG MEMAKAN ANAK SENDIRI

February 2026

SADLI: Bergelap-gelap Dalam Terang

February 2026