KETIKA PETA MEMERINTAH JALAN

“Ketika Peta Memerintah Jalan”

Saat Angka Mengalahkan Akal Sehat

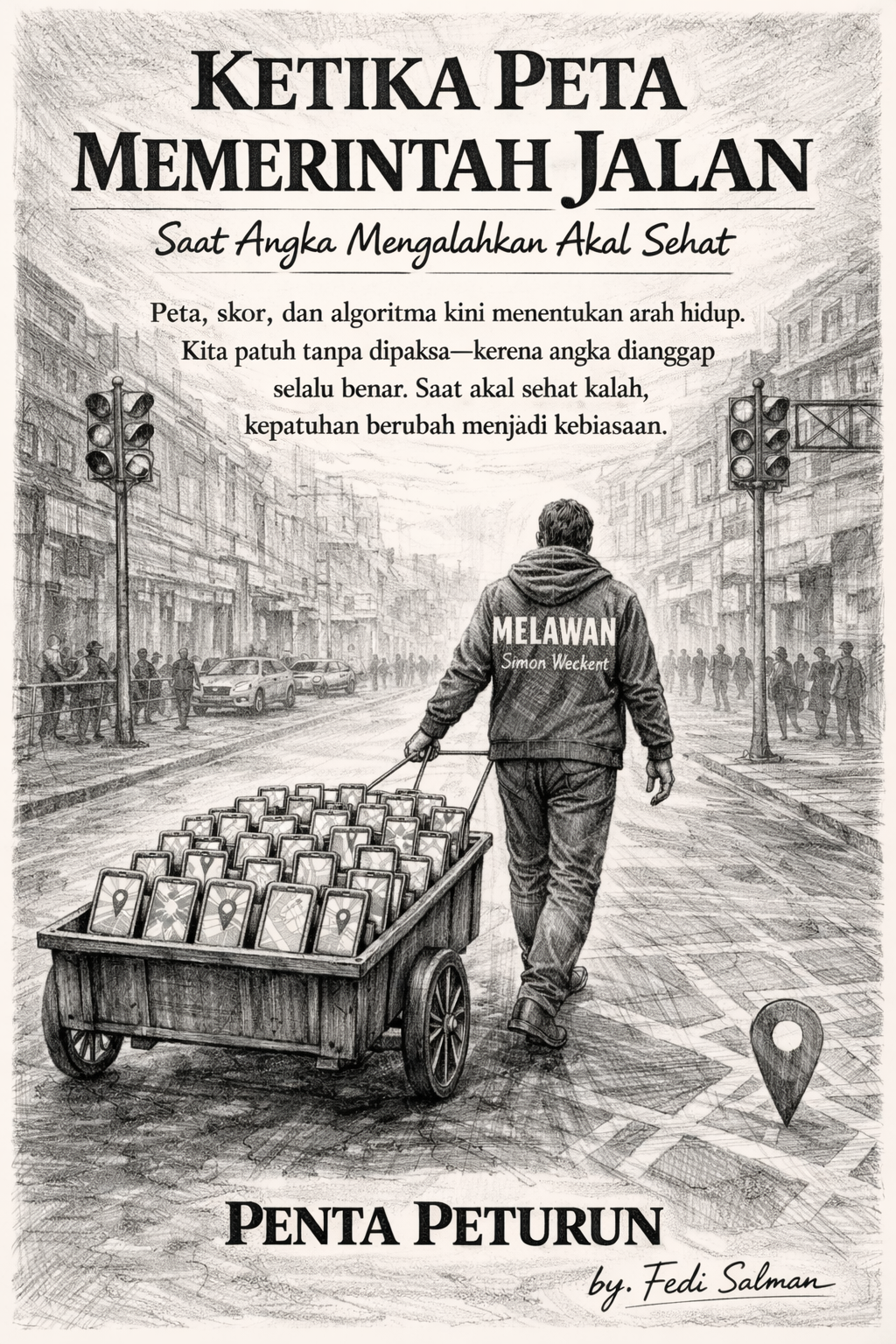

Simon Weckert seorang seniman meletakkan dalam gerobak berisi ±99 smartphone, mengaktifkan GPS, bergerak pelan di jalan Berlin yang sepi. Tak ada kecelakaan, tak ada antrean. Namun di layar Google Maps, jalan itu memerah, "macet parah". Sistem segera mengalihkan rute ribuan pengendara lain. Itulah fakta hari ini, kita tak diperintah dengan larangan, melainkan dengan rekomendasi. Peta digital, skor, dan algoritma mengarahkan langkah, menentukan pilihan, dan menilai hidup, sementara kita patuh karena takut salah, rugi, atau tertinggal. Saat angka dipercaya lebih dari akal sehat, kekuasaan bekerja paling efektif yakni sunyi, rapi, dan tanpa hak menolak.

Algoritma Mengatur Hidup

Negeri yang Tunduk Tanpa Hak Menolak

Zaman ini tak kekurangan petunjuk. Ia kekurangan waktu untuk berpikir. Dari peta digital yang menentukan rute hingga skor yang menentukan nasib kerja dan bantuan, kita mengikuti rekomendasi yang tampak ilmiah dan meyakinkan. Tanpa disadari, keputusan sehari-hari berpindah dari pengalaman dan akal ke layar dan perhitungan. Tulisan ini mengajak pembaca menengok bagaimana kepatuhan itu dibentuk perlahan, rapi, dan terasa wajar.

Jalan masih lengang, tetapi peta sudah memvonis. Garis merah muncul di layar, rute dialihkan, waktu tempuh berubah, ongkos ikut bergeser. Tidak ada polisi, tidak ada palang, tidak ada larangan. Hanya rekomendasi yang ditaati seolah perintah. Beginilah kekuasaan bekerja hari ini. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan angka. Algoritma memerintah tanpa mandat, dan manusia patuh karena salah belok berarti kehilangan waktu, order, upah, atau akses.

Di Berlin, seorang seniman mendorong gerobak berisi puluhan telepon genggam dengan GPS aktif, bergerak pelan di jalan yang sepi. Tak ada kecelakaan, tak ada antrean. Namun di layar Google Maps, jalan itu memerah, "macet parah". Sistem segera mengalihkan rute ribuan pengendara lain. Kota bergerak mengikuti kesimpulan mesin. Eksperimen itu menunjukkan sesuatu yang jarang diakui. Peta digital tidak membaca kenyataan di aspal, melainkan inferensi statistik dari perilaku perangkat. Kesalahan itu tidak berhenti di layar, ia menjalar ke dunia nyata.

Zaman ini tidak kekurangan data. Ia kekurangan keberanian untuk meragukan data. Dari peta digital yang menentukan rute, skor yang menentukan kerja, hingga indeks yang menentukan bantuan, keputusan sehari-hari berpindah dari pengalaman dan akal ke layar dan perhitungan. Kita mengikuti rekomendasi bukan karena dipaksa, melainkan karena percaya; bahwa angka lebih tahu, bahwa statistik lebih benar, bahwa yang “optimal” selalu lebih aman. Kepatuhan pun lahir sebagai kebiasaan, bukan sebagai paksaan.

Tulisan ini menelusuri bagaimana kepatuhan sukarela itu dibentuk secara pelan, rapi dan terasa wajar. Hingga menjadi syarat bertahan hidup, terutama bagi mereka yang berada di lapis paling rentan. Dengan menyinggung praktik seni-kritis Simon Weckert, yang membongkar otoritas palsu algoritma, kejahilan pikiran ini mempertanyakan kekuasaan Big Data; otoritas tanpa wajah, tanpa mandat demokratis, namun ditaati jutaan orang setiap hari. Bukan untuk menolak teknologi, melainkan untuk mengembalikan tempatnya. Agar peta kembali membantu membaca jalan, bukan memerintahkannya; agar angka menolong keputusan, bukan menggantikannya; dan agar manusia "di tengah kenyamanan rekomendasi' tidak kehilangan hak paling mendasar yakni hak untuk menilai, ragu, dan memilih.

JALAN, PETA, DAN KEPATUHAN

Kepatuhan Sukarela di Negeri Big Data

Pada suatu pagi yang biasa "pagi yang oleh kota" kota besar kita sebut sebagai “jam sibuk”, orang-orang berangkat tanpa benar-benar berangkat. Mereka menatap layar lebih dulu, bukan jalan. Mereka menunggu izin, bukan dari polisi atau rambu, melainkan dari peta digital yang berpendar di telapak tangan. Peta itu tak bersuara, namun perintahnya jelas. Ke kiri. Ke kanan. Hindari merah. Ikuti biru. Dan kita patuh, dengan keyakinan bahwa patuh adalah jalan terpendek menuju selamat.

Beginilah zaman bekerja hari ini. Tanpa bentakan, tanpa larangan. Ia membujuk. Ia merayu dengan angka. Ia menawarkan efisiensi sebagai moral. Kita tak lagi bertanya “apa yang kulihat”, melainkan “apa yang disarankan”. Kita tak lagi percaya pada pengalaman, melainkan pada perhitungan. Sejak kapan kebenaran berpindah dari mata dan akal ke grafik dan probabilitas? Sejak kita lelah berpikir. Sejarah selalu menyukai pengulangan, tetapi jarang mengulang bentuknya. Dahulu, kekuasaan hadir dengan seragam dan pentungan. Kini, ia datang dengan antarmuka yang ramah dan kata “optimal”. Dahulu, orang takut melanggar. Kini, orang takut memilih sendiri. Ketakutan itu halus, nyaris tak terasa. Tetapi ia efektif, lebih efektif daripada paksaan. Karena paksaan melahirkan perlawanan, sementara bujukan melahirkan kepatuhan.

Kepatuhan itu tidak lahir dari kebodohan. Ia lahir dari kelelahan. Dunia modern mengubah setiap keputusan menjadi risiko. Salah belok berarti terlambat. Salah klik berarti rugi. Salah langkah berarti tersingkir. Di tengah tekanan itu, algoritma tampil sebagai penenang, “Saya sudah menghitungnya.” Dan kita mengangguk. Kita menyerahkan kehendak bukan karena tak mampu, tetapi karena ingin aman. Di sinilah peta berhenti menjadi peta. Ia menjadi kompas moral. Jalan yang dipilih algoritma dianggap lebih benar daripada jalan yang dipilih manusia. Jika manusia membantah, ia dituduh tidak rasional. Jika manusia ragu, ia dituduh anti-ilmiah. Padahal ilmu tak pernah melarang keraguan. Yang melarang keraguan adalah kekuasaan yang takut dipertanyakan.

Kita hidup dalam lingkaran yang tampak masuk akal. Perilaku kita menghasilkan data; data itu dipelintir menjadi model; model memuntahkan rekomendasi; rekomendasi membentuk perilaku baru. Lingkaran itu rapi. Indah. Efisien. Dan justru karena itulah ia berbahaya. Sebab di dalamnya, kesalahan tidak meledak, ia menumpuk. Ia menjadi kebiasaan. Ia menjadi norma. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang dipukul. Tidak ada yang dipenjara. Namun kehendak perlahan menyusut. Otonomi menguap. Kita tak lagi bertanya “mengapa jalan ini”, tetapi “berapa menit lebih cepat”. Kita tak lagi bertanya “untuk siapa efisiensi ini”, tetapi “apakah aku tertinggal”. Kepatuhan modern bekerja dengan membuat alternatif tampak bodoh.

Seorang kawan pernah berkata, “Bukankah ini kemajuan?” Mungkin. Tetapi kemajuan untuk siapa? Ketika keputusan dipercepat, siapa yang menanggung kesalahan? Ketika algoritma salah, ke mana kita mengadu? Kepada layar? Kepada perusahaan? Kepada negara? Kekuasaan tanpa wajah selalu menyukai jawaban yang kabur. Ini tentang jalan dan nasib. Tentang kota dan warganya. Tentang negara yang hadir di podium, bukan di pabrik. Kini, cerita itu berlanjut di lapisan yang tak kasatmata. Kota-kota kita diatur oleh kode. Warga-warganya diarahkan oleh rekomendasi. Dan hukum yang seharusnya menjadi penjaga terakhir, sering datang terlambat, sibuk mengejar inovasi yang sudah berlari jauh.

Namun jangan salah. Ini bukan seruan untuk memecahkan mesin. Bukan pula nostalgia romantik pada masa tanpa teknologi. Ini seruan yang lebih sederhana dan lebih sulit yakni mengembalikan hak untuk menilai. Hak untuk ragu. Hak untuk tidak mengikuti rekomendasi. Hak untuk berkata, “Aku melihat jalan ini dengan mataku sendiri.” ingat, sejarah adalah suara mereka yang dibungkam. Di zaman Big Data, yang dibungkam bukan mulut, melainkan pertimbangan. Kita diajak percaya bahwa angka selalu lebih jujur daripada pengalaman. Padahal angka pun punya kepentingan. Ia lahir dari pilihan desain, dari asumsi, dari tujuan yang sering tak kita ketahui. Maka pertanyaan zaman ini bukan lagi “siapa penguasa”, melainkan “apa yang kita patuhi”. Jika yang kita patuhi adalah rekomendasi tanpa tanya, maka penundukan telah selesai, tanpa satu pun teriakan. Kepatuhan telah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan, seperti yang kita tahu, adalah penjara paling nyaman.

MESIN YANG MEYAKINKAN

Dari Angka ke Kebenaran

Mesin tidak pernah berteriak. Ia tidak memukul meja. Ia tidak menatap mata Anda sambil berkata, “Ikuti aku.” Justru karena itulah ia dipercaya. Mesin bekerja dengan tenang, dengan grafik yang rapi, dengan warna yang menenangkan. Ia berbicara dalam bahasa yang telah lama kita anggap suci berupa angka. Dan di hadapan angka, manusia modern cenderung menunduk. Angka memberi kesan kepastian. Ia tampak bersih dari emosi, bebas dari kepentingan, dan steril dari niat. Kita diajari sejak bangku sekolah bahwa angka tidak berbohong. Yang bisa berbohong adalah manusia. Maka ketika dunia menjadi terlalu bising oleh opini, algoritma datang menawarkan ketenangan: “Serahkan pada saya. Saya sudah menghitungnya.”

Di sinilah kekuasaan menemukan bentuk barunya. Bukan pada senjata, bukan pada pidato, melainkan pada kepercayaan terhadap perhitungan. Ketika sebuah sistem menyatakan rute tercepat, skor tertinggi, atau pilihan paling optimal, ia tidak sedang berargumentasi. Ia sedang menutup perdebatan. Sebab siapa yang berani membantah perhitungan, jika tidak ingin dicap irasional?. Namun di balik angka yang tampak netral itu, ada keputusan-keputusan awal yang jarang disadari. Data apa yang dikumpulkan? Data mana yang dibuang? Parameter apa yang dianggap penting, dan mana yang diabaikan? Setiap algoritma adalah hasil dari serangkaian pilihan manusia. Pilihan yang kemudian disembunyikan di balik aura objektivitas.

Kita sering lupa bahwa angka tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu lahir dari konteks. Dari desain. Dari kepentingan. Ketika sebuah platform menilai “efisiensi”, efisiensi bagi siapa? Waktu siapa yang dihemat? Biaya siapa yang ditekan? Dalam ekonomi digital, efisiensi sering berarti keuntungan bagi pemilik sistem, sementara risikonya dialihkan kepada pengguna. Mesin menjadi meyakinkan bukan karena ia selalu benar, tetapi karena ia jarang dimintai pertanggungjawaban. Ketika manusia salah, ia bisa dimarahi. Ketika pejabat salah, ia bisa diprotes. Ketika algoritma salah, kita diberi jawaban yang menggantung, “Itu sistem.” Sistem siapa? Dirancang oleh siapa? Untuk kepentingan siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu sering menguap di udara, tak pernah benar-benar mendarat.

Dalam dunia kerja, mesin yang meyakinkan ini tampil dalam bentuk skor dan peringkat. Pelamar kerja disaring oleh sistem. Pengemudi platform dinilai oleh bintang. Penerima bantuan ditentukan oleh indeks. Kita diberi tahu bahwa ini demi keadilan, demi menghindari subjektivitas manusia. Tetapi keadilan macam apa yang tak bisa dijelaskan? Keadilan macam apa yang tak bisa dibantah?. Mesin yang meyakinkan bekerja dengan satu sihir utama, menyederhanakan kompleksitas hidup menjadi angka tunggal. Seorang manusia dengan sejarah, konteks, dan kerentanan direduksi menjadi skor. Angka itu kemudian diperlakukan seolah-olah ia adalah inti dari diri manusia itu sendiri. Siapa yang skornya rendah dianggap kurang layak. Siapa yang skornya tinggi dianggap pantas. Kita lupa bahwa hidup tidak pernah satu dimensi. Pada kondisi ini manusia yang direduksi oleh sistem kolonial menjadi tenaga kerja semata. Hari ini, reduksi itu berlanjut dengan cara yang lebih halus. Manusia direduksi menjadi data. Kolonialisme lama merampas tanah dan tenaga. Kolonialisme digital merampas hak untuk dijelaskan dan dipahami sebagai manusia utuh.

Mesin juga pandai memanfaatkan ketakutan kita. Ketakutan akan tertinggal. Ketakutan akan salah. Ketakutan akan tidak efisien. Dalam dunia yang bergerak cepat, keputusan yang lambat dianggap dosa. Maka rekomendasi algoritma diterima sebagai penyelamat waktu. Padahal, sering kali yang diselamatkan bukan waktu kita, melainkan ritme sistem yang menuntut kepatuhan. Di titik ini, angka tidak lagi sekadar alat bantu. Ia menjadi penentu nasib. Dan ketika nasib ditentukan oleh sistem yang tak bisa diajak bicara, manusia belajar satu hal, patuh lebih aman daripada bertanya. Kepatuhan ini bukan karena bodoh, melainkan karena sistem dirancang untuk membuat pertanyaan terasa melelahkan.

Mesin yang meyakinkan juga membentuk bahasa baru. Kita bicara tentang “akurasi”, “optimasi”, “prediksi”. Kata-kata ini terdengar ilmiah, modern, dan tak terbantahkan. Tetapi bahasa ini juga menggeser nilai. Keadilan menjadi persoalan statistik. Kesalahan menjadi margin of error. Korban menjadi outlier. Dan outlier, seperti kita tahu, mudah diabaikan. Setiap kali kita mengikuti rekomendasi tanpa berpikir, kita memperkuat keyakinan mesin bahwa ia benar. Setiap kepatuhan menambah data. Setiap data menajamkan model. Setiap model menghasilkan rekomendasi yang lebih meyakinkan. Inilah lingkaran yang rapi dan berbahaya, kesalahan yang dipercaya akan menjadi kebenaran operasional.

Tulisan ini terbiasa mencurigai kekuasaan yang tampil terlalu rapi. Sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan selalu ingin terlihat wajar. Algoritma hari ini adalah wajah paling wajar dari kekuasaan. Ia tidak memerlukan ideologi keras. Cukup dengan grafik yang meyakinkan, ia bisa mengatur jutaan keputusan kecil yang jika dijumlahkan, membentuk arah masyarakat. Pertanyaannya bukan lagi apakah mesin itu pintar, melainkan apakah kita masih berani tidak sepenuhnya percaya. Sebab ketika kepercayaan diberikan tanpa syarat, kekuasaan dalam bentuk apa pun akan tumbuh tanpa batas. Dan di situlah, tanpa sadar, kita telah menukar kebebasan menilai dengan kenyamanan mengikuti.

WARGA MENJADI DATA

Ekonomi-Politik Kepatuhan

Pada titik tertentu, warga tidak lagi dipanggil sebagai warga. Ia dipanggil sebagai user. Kata itu terdengar sederhana, bahkan ramah. Tetapi di balik kesederhanaannya, tersembunyi pergeseran besar dari subjek politik menjadi objek optimasi. Warga, dengan hak dan kehendaknya, perlahan menyusut menjadi profil, skor, dan deret perilaku. Di sinilah ekonomi-politik Big Data bekerja. Ia tidak memerlukan penggusuran atau kekerasan terbuka. Ia bekerja dengan kontrak panjang yang jarang dibaca, dengan tombol “setuju” yang diklik tergesa-gesa, dengan imbalan kenyamanan yang terasa kecil namun terus-menerus. Setiap klik adalah persetujuan kecil. Setiap persetujuan kecil adalah pemindahan kedaulatan.

Data yang dihasilkan warga, gerak, selera, waktu, rute menjadi komoditas paling berharga. Ia dipanen, disaring, dan dijual dalam bentuk prediksi. Prediksi tentang apa yang akan kita beli, ke mana kita akan pergi, siapa yang akan kita temui, bahkan bagaimana suasana hati kita. Ekonomi ini tidak menjual barang; ia menjual kepastian perilaku. Dan kepastian itu hanya mungkin jika manusia patuh pada rekomendasi yang sama, berulang-ulang. Dalam ekonomi semacam ini, kepatuhan bukan sekadar efek samping. Ia adalah bahan baku utama. Tanpa kepatuhan, prediksi menjadi liar. Tanpa kepatuhan, model kehilangan daya. Maka sistem dirancang untuk meminimalkan pembangkangan. Bukan dengan ancaman, melainkan dengan friction, membuat pilihan alternatif terasa lebih rumit, lebih lambat, dan lebih berisiko.

Pekerja platform merasakannya paling cepat. Seorang pengemudi dinilai oleh bintang yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Sedikit penurunan skor bisa berarti berkurangnya order, bahkan pemutusan akses. Tidak ada atasan yang bisa ditemui. Tidak ada ruang klarifikasi yang manusiawi. Yang ada hanyalah notifikasi dan kebijakan yang berubah-ubah. Dalam situasi itu, patuh menjadi satu-satunya strategi bertahan. Bantuan sosial pun tak luput. Kelayakan ditentukan oleh indeks. Angka menentukan siapa yang layak dibantu dan siapa yang harus menunggu. Ketika angka salah, warga diminta memperbaiki data seolah hidup bisa dirapikan seperti formulir. Kesalahan struktural dialihkan menjadi tanggung jawab individual. Jika Anda tidak terbantu, mungkin karena data Anda tidak cukup “bersih”.

Negara sering membela diri dengan bahasa efisiensi. Sistem ini, kata mereka, mencegah kebocoran. Mengurangi subjektivitas. Mempercepat layanan. Semua benar, sebagian. Tetapi pertanyaan yang jarang dijawab adalah apa harga dari efisiensi ini?. Ketika proses menjadi cepat, ruang untuk keberatan menyempit. Ketika keputusan menjadi otomatis, akuntabilitas menguap. Negara kolonial yang mengatur penduduk dengan arsip dan kategori. Hari ini, arsip itu digital. Kategori itu dinamis. Tetapi logikanya sama dengan mengelola populasi dengan jarak. Big Data memberi jarak yang sempurna. Jarak tanpa pertemuan, tanpa tatap muka, tanpa empati. Keputusan dibuat di balik layar, jauh dari wajah-wajah yang terdampak.

Ekonomi-politik kepatuhan juga bekerja melalui normalisasi. Kita dibiasakan untuk menerima bahwa hidup harus diukur. Bahwa segala sesuatu bisa dioptimalkan. Bahwa ketidakpatuhan adalah inefisiensi. Dalam bahasa semacam ini, kritik terdengar kuno. Perlawanan terdengar tidak produktif. Padahal, produktivitas bukanlah satu-satunya nilai dalam hidup bersama. Ketika warga menjadi data, hak-hak kewargaan berubah bentuk. Hak untuk didengar menjadi hak untuk diinput. Hak untuk protes menjadi hak untuk mengajukan tiket. Hak untuk keadilan menjadi hak untuk skor yang adil. Tetapi siapa yang menentukan keadilan skor? Dan apa yang terjadi pada mereka yang selalu berada di tepi distribusi yang disebut outlier?

Di sinilah kepatuhan menemukan sekutunya yakni ketimpangan. Mereka yang berada di posisi rentan tidak punya kemewahan untuk menolak rekomendasi. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Maka mereka patuh bukan karena percaya, tetapi karena takut. Takut kehilangan akses. Takut tersingkir. Takut tidak terlihat oleh sistem. Kepatuhan menjadi bahasa bertahan hidup kelas bawah. Sementara itu, mereka yang merancang sistem jarang merasakan dampaknya. Bagi mereka, algoritma adalah alat. Bagi warga, algoritma adalah nasib. Kesenjangan ini jarang dibicarakan, karena bahasa teknis menutupi relasi kuasa. Kita sibuk membahas akurasi model, tetapi lupa menanyakan siapa yang menanggung kesalahan ketika model itu meleset.

Setiap kali warga mengikuti rekomendasi, sistem belajar. Setiap kali sistem belajar, ia menjadi lebih yakin. Dan setiap kali ia lebih yakin, ruang bagi manusia untuk berkata “tidak” semakin sempit. Inilah spiral kepatuhan yang rapi. Ekonomi diuntungkan, negara merasa efisien, platform berkembang. Yang tertinggal adalah hak warga untuk diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai baris data. Saya tidak menolak teknologi. Tetapi sejarah mengajarkan satu hal, setiap teknologi yang mengklaim netral selalu membawa politiknya sendiri. Ekonomi-politik Big Data adalah politik kepatuhan. Ia bekerja dengan membuat kepatuhan terasa wajar, bahkan bijak. Dan ketika kepatuhan telah menjadi kebiasaan, perlawanan dianggap anomali.

KEKUASAAN TANPA WAJAH

Algoritma, Negara, dan Pasar

Kekuasaan selalu mencari cara agar tampak wajar. Di masa lalu, ia menyamar sebagai takdir, adat, atau kehendak Tuhan. Hari ini, ia menyamar sebagai sistem. Kata “sistem” terdengar teknis, netral, dan tak berbahaya. Ia seolah berdiri di luar politik, di luar kepentingan, di luar kesalahan manusia. Padahal, justru di sanalah kekuasaan menemukan tempat paling aman. Algoritma adalah wajah paling mutakhir dari kekuasaan tanpa wajah. Ia tidak memiliki kantor pengaduan yang jelas. Ia tidak bisa dipanggil ke ruang sidang dengan mudah. Ia tidak bisa dimarahi atau diminta bertanggung jawab secara personal. Ketika keputusan yang diambilnya melukai, yang muncul adalah kalimat-kalimat dingin; “berdasarkan sistem”, “sesuai prosedur”, “mengacu pada model”.

Negara dan pasar bertemu dengan akrab di titik ini. Negara melihat algoritma sebagai alat efisiensi. Pasar melihatnya sebagai mesin keuntungan. Keduanya sepakat pada satu hal, mengurangi gesekan manusia. Gesekan dianggap lambat, mahal, dan berisiko. Padahal, dalam demokrasi, gesekan adalah tanda kehidupan ruang bagi perdebatan, koreksi, dan empati. Dalam administrasi publik, algoritma menjanjikan pengelolaan yang rapi. Data kependudukan disatukan. Skor kelayakan dihitung. Prioritas ditentukan. Semua tampak modern. Namun modernitas ini sering dibayar dengan hilangnya wajah manusia dalam keputusan. Warga berubah menjadi kasus. Kasus berubah menjadi angka. Angka berubah menjadi keputusan final.

Pasar menyambut dengan tangan terbuka. Platform digital tumbuh subur karena mereka menawarkan solusi yang sejalan dengan logika negara: cepat, terukur, dan tampak objektif. Ketika negara mengadopsi logika ini, batas antara pelayanan publik dan optimasi pasar menjadi kabur. Warga diperlakukan seperti pelanggan. Hak diperlakukan seperti fitur. Keadilan diperlakukan seperti service level agreement.

Di sinilah kekuasaan menemukan simbiosisnya. Negara mendapatkan efisiensi dan citra modern. Pasar mendapatkan legitimasi dan akses data. Algoritma menjadi perantara yang tampak netral. Tidak ada yang merasa memerintah, namun semua patuh. Tidak ada yang merasa bertanggung jawab, namun dampaknya nyata. Pada masa birokrasi kolonial yang dingin, yang memutuskan nasib rakyat dengan arsip dan stempel. Hari ini, stempel itu digital. Arsip itu berbentuk database. Keputusan dibuat lebih cepat, tetapi jaraknya sama jauh. Bahkan lebih jauh, karena warga sering tidak tahu di mana keputusan itu diambil, oleh siapa, dan dengan logika apa. Kekuasaan tanpa wajah ini juga memproduksi bahasa pembenaran. Ketika kebijakan gagal, yang disalahkan adalah “data yang belum lengkap”. Ketika warga dirugikan, yang diminta adalah “pembaruan informasi”. Kesalahan struktural diubah menjadi kekurangan individual. Warga diminta terus menyesuaikan diri dengan sistem, bukan sebaliknya.

Lebih berbahaya lagi, kekuasaan tanpa wajah sulit dilawan karena tidak jelas sasaran protesnya. Kepada siapa kita menyampaikan keberatan? Kepada pengembang perangkat lunak? Kepada kementerian? Kepada perusahaan global? Rantai tanggung jawab terputus. Dan ketika tanggung jawab terputus, keadilan menjadi kabur. Dalam situasi seperti ini, kritik sering dituding sebagai anti-kemajuan. Mereka yang bertanya dianggap menghambat inovasi. Mereka yang menuntut penjelasan dianggap tidak paham teknologi. Ini adalah trik lama kekuasaan berupa mendiskreditkan kritik dengan bahasa masa depan. Padahal, pertanyaan tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang dirugikan selalu relevan, di zaman apa pun.

Algoritma juga membentuk kebijakan secara diam-diam. Ketika data tertentu lebih mudah dikumpulkan, kebijakan cenderung mengikuti apa yang bisa diukur, bukan apa yang penting. Yang tak terukur menjadi tak terlihat. Yang tak terlihat menjadi tak diprioritaskan. Dalam jangka panjang, ini membentuk negara yang melayani apa yang bisa dihitung, bukan apa yang dibutuhkan. Pasar, dengan naluri keuntungannya, mendorong logika ini lebih jauh. Semakin patuh pengguna, semakin stabil prediksi. Semakin stabil prediksi, semakin besar nilai ekonomi. Kepatuhan menjadi aset. Dan ketika aset ini dilindungi, segala bentuk pembangkangan "bahkan yang sah" terlihat sebagai gangguan.

Kekuasaan tanpa wajah ini tidak memerlukan propaganda besar. Ia cukup bekerja di latar belakang, melalui pembaruan aplikasi dan perubahan kebijakan yang jarang dibaca. Ia mengubah kebiasaan sedikit demi sedikit. Dan ketika kebiasaan telah berubah, kekuasaan telah menang tanpa perlawanan terbuka. Namun sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang tampak paling wajar sering kali paling sulit disadari. Dan yang paling sulit disadari sering kali paling merusak. Pertanyaannya kini bukan apakah algoritma akan terus digunakan itu hampir pasti. Pertanyaannya adalah apakah manusia akan terus menyerahkan hak menilainya.

MENGAMBIL KEMBALI AKAL

Jalan Keluar yang Tidak Heroik

Pada suatu hari yang tenang di Berlin, tanpa sirene dan tanpa poster protes, seorang seniman mendorong sebuah gerobak kecil. Di atasnya tergeletak puluhan telepon genggam sekitar sembilan puluh sembilan semuanya menyala, semuanya mengirimkan sinyal lokasi. Gerobak itu bergerak pelan, nyaris seperti pejalan kaki yang ragu. Tak ada yang aneh di mata warga. Jalanan tetap sunyi. Namun di layar-layar ponsel orang lain, kota mendadak memerah. Apa yang terjadi bukan kecelakaan, bukan pula peretasan. Itu sebuah eksperimen. Simon Weckert mengumpulkan ±99 smartphone, mengaktifkan GPS, meletakkannya dalam gerobak, lalu menyusuri jalan kota dengan kecepatan sangat lambat. Akibatnya, Google Maps membaca kemacetan parah. Jalan berubah merah di peta digital. Sistem mengalihkan rute pengendara lain. Dunia digital bergerak dan dunia fisik mengikutinya.

Di titik inilah kita berhenti membicarakan trik, dan mulai membicarakan pengetahuan. Intisari konseptualnya sederhana sekaligus mengguncang. Algoritma tidak membaca kenyataan; ia membaca perilaku statistik perangkat. “Kebenaran” yang kita ikuti adalah hasil inferensi, bukan hasil observasi langsung, apalagi verifikasi lapangan. Peta tidak melihat jalan; peta menyimpulkan jalan dari angka. Inferensi dalam konteks penggunaanya digunakan untuk membaca, memahami makna tersirat, logika, statistik (mengambil kesimpulan populasi dari sampel), dan kecerdasan buatan (AI). Eksperimen ini menelanjangi sebuah keyakinan yang terlanjur mapan. Bahwa banyak data sama dengan kebenaran. Padahal, banyak data sering kali hanya berarti banyak kepatuhan. Ketika kepatuhan dikumpulkan dan dirata-ratakan, ia tampak objektif. Dan ketika tampak objektif, ia dipercaya tanpa tanya. Di sinilah statistik mulai menyaru sebagai realitas.

Tujuan karya Weckert bukan memamerkan kecerdikan, melainkan membongkar otoritas palsu algoritma. Ia menunjukkan bahwa tampak objektif, banyak data ≠ kebenaran, statistik ≠ realitas. Yang lebih penting, ia mengkritik kepercayaan publik yang absolut pada peta digital. Kepercayaan yang membuat kita mengabaikan mata dan akal, demi grafik yang meyakinkan. Karya ini lalu dikenang sebagai studi klasik algorithmic performativity. Ketika keluaran sistem tidak sekadar menggambarkan dunia, melainkan menciptakan dunia yang digambarkannya.

Dari Berlin, pelajaran itu merambat ke mana-mana. Ke kota-kota yang membanggakan diri sebagai “cerdas”. Ke kebijakan yang menyebut diri “berbasis data”. Ke platform yang mengukur manusia dengan skor. Kita menyadari sesuatu yang lama kita rasakan, namun jarang kita ucapkan, "kita patuh bukan karena dipaksa, melainkan karena yakin". Yakin bahwa angka tahu lebih banyak. Yakin bahwa sistem lebih netral. Yakin bahwa mengikuti rekomendasi adalah bentuk rasionalitas tertinggi. Padahal, rasionalitas tanpa pertanyaan adalah kepasrahan yang rapi. Ia tidak melahirkan perlawanan, hanya kebiasaan. Ia tidak menciptakan penjara, hanya koridor yang menyempit. Kita berjalan lurus, karena belokan terasa berisiko. Kita memilih yang “optimal”, karena alternatif tampak bodoh. Kita menyerahkan kehendak, bukan karena lemah, melainkan karena lelah.

Jalan keluar dari keadaan ini tidak heroik. Tidak ada mesin yang harus dihancurkan. Tidak ada aplikasi yang mesti dibakar. Yang perlu direbut kembali adalah hak paling sederhana dan paling sulit yakni hak untuk menilai. Hak untuk berkata, “Tunggu.” Hak untuk menguji rekomendasi dengan kenyataan. Hak untuk menunda kepatuhan. Dalam praktik, itu berarti mengakui batas algoritma. Mengakui bahwa penjelasan minimal wajib ada ketika keputusan berdampak besar. Mengakui bahwa banding manusia bukan kemewahan, melainkan syarat keadilan. Mengakui bahwa audit atas dampak "bukan sekadar akurasi" adalah keharusan. Mengakui bahwa data perlu diverifikasi, bukan hanya divalidasi.

Lebih dari itu, ia berarti mengubah cara kita memandang kemajuan. Kemajuan bukan sekadar kecepatan. Bukan pula sekadar optimasi. Kemajuan adalah kemampuan masyarakat mengoreksi diri. Dan koreksi hanya mungkin jika ada ruang untuk ragu. Jika keraguan dimatikan oleh grafik, maka kemajuan berubah menjadi lintasan satu arah cepat, rapi, dan salah. Bahwa kemanusiaan tumbuh dari keberanian mempertanyakan yang dianggap wajar. Hari ini, yang wajar adalah rekomendasi. Yang wajar adalah skor. Yang wajar adalah merah di peta. Tetapi kewajaran yang tidak diuji akan mengeras menjadi dogma. Dan dogma "betapapun modern bahasanya" selalu menuntut kepatuhan.

Eksperimen Weckert mengingatkan kita bahwa dunia bisa bergeser hanya karena kita percaya. Percaya pada warna. Percaya pada angka. Percaya pada sistem. Jika kepercayaan itu ditarik sejenak, bukan ditolak, hanya ditunda maka kuasa algoritma menyusut. Bukan karena mesinnya melemah, melainkan karena manusia kembali hadir. Pada akhirnya, pertanyaan zaman ini bukan “apakah algoritma berguna”. Tentu berguna. Pertanyaannya, siapa yang memerintah peta atau jalan?. Jika peta memerintah jalan, maka kita hidup di bawah kekuasaan inferensi. Jika jalan kembali memerintah peta, maka teknologi kembali ke tempatnya; alat, bukan tuan.

Kebebasan pertama yang perlu direbut bukan kebebasan besar yang heroik, melainkan kebebasan kecil yang sehari-hari yaitu "kebebasan untuk tidak selalu mengikuti rekomendasi". Dari kebebasan kecil itu, akal sehat menemukan jalannya kembali. Dan dari akal sehat, kita bisa mulai menata ulang hubungan dengan mesin bukan sebagai budak yang patuh, melainkan sebagai manusia yang menilai.

— PENTA PETURUN—

Further Reading

HUKUM YANG SAH, RAKYAT YANG KALAH

January 2026