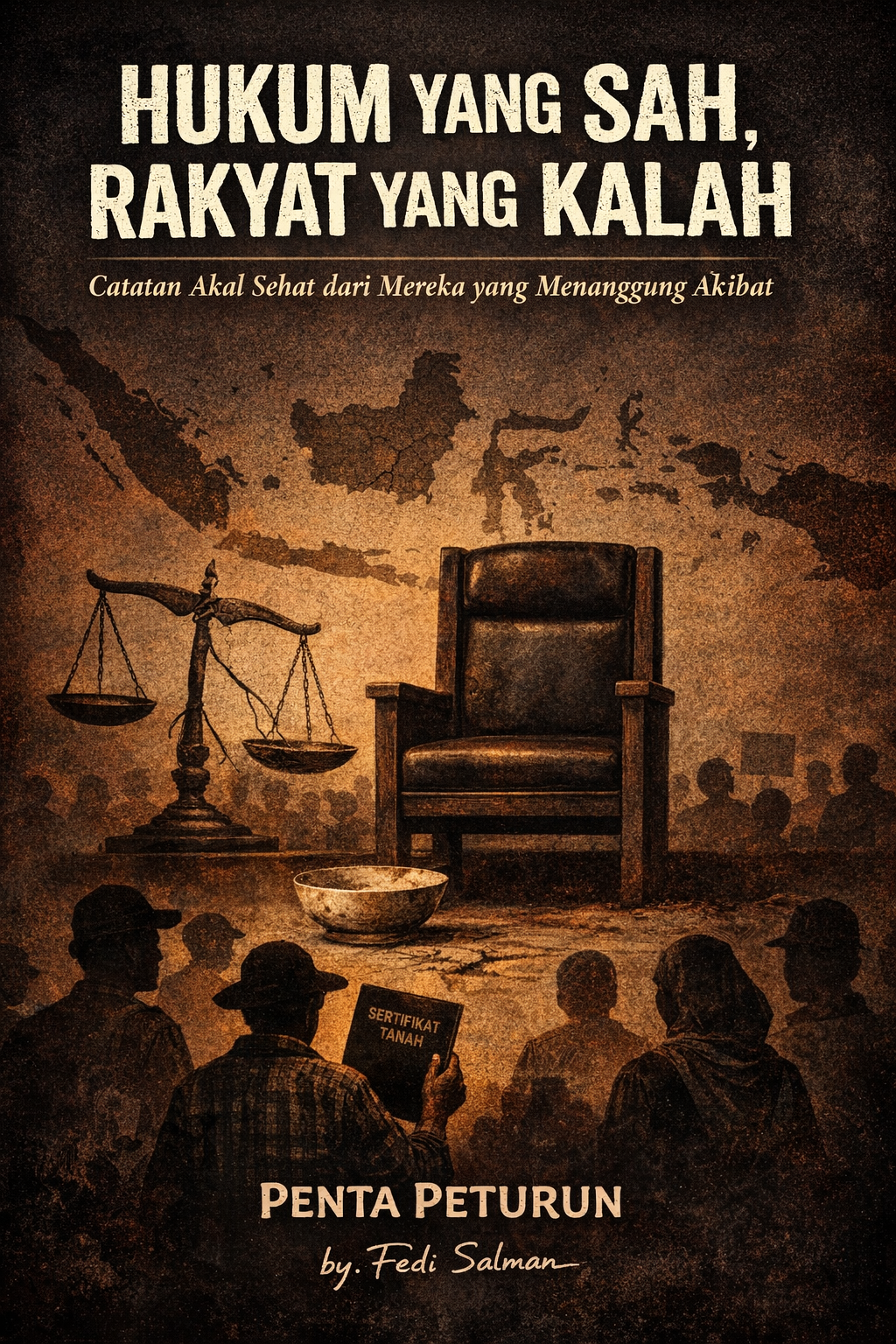

HUKUM YANG SAH, RAKYAT YANG KALAH

NEGARA YANG LUPA MENDENGAR

Jabatan, Hukum, dan Ilmu yang Menjauh dari Akal Sehat Rakyat

Negeri ini tidak runtuh oleh perang. Ia runtuh perlahan oleh kalimat-kalimat resmi yang terdengar rapi, oleh pasal-pasal yang sah, oleh jabatan-jabatan yang merasa benar. Di ruang-ruang berpendingin, keputusan diambil dengan suara tenang. Di luar sana, rakyat kecil menanggung akibatnya dengan tubuh dan waktu mereka sendiri. Mereka tahu lebih dulu ketika negara salah arah bukan karena membaca laporan, melainkan karena hidup mereka langsung bergeser.

PENGANTAR

(Ditulis sambil mendengarkan musik Ikhsan Skuter)

Tulisan ini lahir pelan, tidak dari amarah yang meledak, melainkan dari kelelahan yang menumpuk. Ia ditulis sambil mendengarkan lagu-lagu Ikhsan Skuter. Lagu yang tidak berteriak, tetapi berjalan jauh. Seperti jalan desa yang panjang, seperti nasib rakyat kecil yang jarang ditanya tetapi selalu diminta mengerti.

Musiknya tidak menawarkan solusi cepat. Ia hanya menemani. Dan justru karena itu, ia jujur. Di antara petikan gitar dan lirik yang sederhana, saya menulis tentang hukum yang sah tetapi sering meninggalkan manusia. Tentang rakyat yang kalah bukan karena bodoh, melainkan karena hidup mereka selalu datang belakangan dalam perhitungan. Lagu-lagu itu mengingatkan. Negeri ini bukan sekadar peta dan pasal, melainkan rumah bagi orang-orang yang bangun pagi untuk bertahan hidup.

Saya memulai dari perasaan yang paling masuk akal; lelah, tetapi belum menyerah. Seperti suara Ikhsan Skuter yang tidak memaksa didengar, akal sehat rakyat juga sering hadir tanpa mikrofon. Ia tidak viral, tidak sensasional, tetapi setia. Ia tahu kapan hukum terasa dingin, kapan keadilan menjauh, kapan negara lupa menoleh ke bawah. Musik itu berjalan seperti catatan kaki kehidupan, tentang tanah yang hilang, tentang upah yang tak cukup, tentang rumah yang harus ditinggalkan tanpa perang. Tidak ada heroisme palsu. Yang ada hanya kejujuran bahwa hidup terus berjalan meski keadilan sering tertinggal.

Tulisan ini tidak ingin menggurui. Ia hanya ingin menemani pembaca seperti lagu-lagu Ikhsan Skuter menemani perjalanan jauh. Membiarkan kita berpikir pelan-pelan, tanpa teriak, tanpa slogan. Karena perubahan yang tahan lama sering lahir dari kesadaran yang sunyi. Jika di tengah halaman Anda merasa hening, biarkan. Hening itu bagian dari memahami. Dan jika Anda merasa tersentuh, itu bukan karena kata-kata ini indah, melainkan karena ia menyentuh sesuatu yang sudah lama Anda tahu, bahwa yang sah belum tentu adil, dan yang kalah belum tentu bersalah.

Coretan kecil ini tidak lahir dari ruang rapat. Ia lahir dari dapur-dapur sempit, dari sawah yang terpotong garis peta, dari upah yang tak cukup sampai akhir bulan, dari suara warga yang bicara tetapi tak pernah didengar. Di negeri ini, kekuasaan sering berbicara dengan bahasa tinggi, sementara rakyat menjawab dengan hidup mereka sendiri. Ketika kebijakan salah, yang pertama kali merasakannya bukan para ahli, melainkan mereka yang hidupnya langsung berubah. Dari sanalah akal sehat bekerja diam-diam, jujur, dan keras kepala.

Akal sehat rakyat sebagai pengetahuan yang sah. Ia lahir dari akibat, bukan dari jarak. Ia tidak menunggu indikator; ia merasakan dampak. Namun justru karena itu, akal sehat sering disingkirkan dianggap tidak ilmiah, terlalu emosional, atau mengganggu stabilitas.

Tulisan ini tidak bermaksud menjadi kitab suci kebijakan. Ia hanya ingin mengingatkan satu hal yang sering dilupakan. Jabatan adalah amanah, hukum adalah pelindung, dan kekuasaan harus punya batas. Ketika ketiganya berjalan tanpa ilmu dan moral, yang runtuh bukan hanya sistem, tetapi kehidupan manusia. Dalam tulisan ini berpihak. Ia tidak netral terhadap ketidakadilan. Ia berdiri bersama kaum marjinal buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, dan warga pinggiran, bukan karena mereka suci, tetapi karena merekalah yang paling sering menanggung akibat dari keputusan yang tidak mereka buat.

Jika coretan ini terasa keras, itu karena kehidupan memang keras bagi mereka yang tak punya kuasa. Jika ia terasa jujur, itu karena kejujuran adalah syarat minimal bagi negara yang ingin tetap dipercaya. Semoga catatan kecil ini menjadi pengingat. Negara yang besar bukan negara yang paling kuat, melainkan negara yang paling berani mendengar.

Coretan ini ditulis dengan musik yang berjalan pelan, agar kita tidak lupa berjalan bersama rakyat, bukan meninggalkannya di belakang.

AKAL SEHAT YANG DISINGKIRKAN

Negara selalu datang dengan suara besar. Ia berbicara melalui pidato, grafik pertumbuhan, dan undang-undang yang disahkan dengan tepuk tangan. Namun di bawah suara itu ada bunyi lain "lebih pelan, lebih rapuh" yang jarang masuk notula; bunyi perut yang lapar, bunyi tanah yang retak, bunyi rumah yang digusur sebelum fajar. Akal sehat rakyat lahir dari bunyi-bunyi itu. Ia bukan teori; ia pengalaman. Bukan asumsi; ia akibat.

Akal sehat sebagai epistemologi pertama, pengetahuan yang lahir dari dampak langsung. Negara sering terlambat memahami karena ia tidak lapar, tidak tergusur, tidak antre di loket yang sama. Maka jarak pun terbentuk. Jarak antara keputusan dan akibat, antara hukum dan hidup.

Akal sehat bekerja tanpa seminar. Ia tahu kapan harga tidak masuk akal, kapan upah tidak layak, kapan janji hanya akan menjadi poster. Ia tahu karena hidup tidak memberi jeda. Anak harus sekolah besok pagi; beras harus dibeli hari ini. Ketika negara meminta sabar, akal sehat bertanya: sabar sampai kapan? Kesabaran punya batas biologis.

Namun akal sehat sering dicurigai. Ia dianggap emosi, dianggap reaktif, dianggap tidak ilmiah. Negara lebih percaya tabel daripada kesaksian. Padahal tabel tidak pernah merasakan kehilangan. Ia tidak mengenal duka. Ia tidak tahu apa artinya memulai dari nol setelah rumah diratakan. Inilah kesalahan epistemik, menolak pengetahuan yang lahir dari hidup, demi pengetahuan yang lahir dari jarak.

Jabatan, yang seharusnya alat pelayanan, perlahan menjadi identitas. Bahasa pun berubah. “Program saya,” “wilayah saya,” “keputusan saya.” Kata ganti itu tampak sepele, tetapi di sanalah amanah mulai bergeser. Ketika jabatan menjadi milik, kritik terasa sebagai serangan pribadi. Koreksi dianggap ancaman. Padahal jabatan bukan hak milik; ia pinjaman dari kepercayaan publik. Kepercayaan selalu bersyarat selama amanah dijaga.

Di titik ini, negara mulai lupa mendengar. Bukan karena telinganya rusak, tetapi karena ia terlalu sibuk berbicara. Rapat diadakan, daftar hadir terisi, formulir dikumpulkan. Namun keputusan sering sudah ada sebelum musyawarah dimulai. Partisipasi menjadi seremonial; suara rakyat berhenti di kertas. Demokrasi tampak ramai di permukaan, sunyi di inti. Bahaya terbesar demokrasi bukan teriakan, melainkan keheningan. Saat rakyat berhenti datang ke rapat, berhenti mengisi formulir, berhenti berharap. Bukan karena setuju, tetapi karena lelah. Dalam diam itulah republik mulai rapuh.

Hukum datang membawa janji paling agung, 'keadilan'. Konstitusi negeri ini menyebut tujuan negara dengan terang; melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial. Namun di lapangan, hukum sering terasa dingin. Ia rapi di atas kertas, licin ketika menyentuh kehidupan. Ada warga dipanggil karena keluhan jujur; ada pedagang kecil ditertibkan tegas sementara pelanggaran besar dinegosiasikan panjang; ada proses yang menghukum sebelum putusan dijatuhkan. Inilah kezaliman paling modern, kezaliman legalistik. Ia tidak berteriak, tidak memukul, tidak berdarah tetapi mematahkan hidup pelan-pelan melalui prosedur, penundaan, dan ketidakpastian. Ini adalah kekerasan administratif. Hukuman tanpa vonis, penderitaan tanpa catatan.

Ilmu sering hadir untuk membenarkan jarak itu. Grafik ditunjukkan, istilah dilontarkan, metodologi dipamerkan. Ilmu menjadi bahasa kekuasaan, bukan alat pembebasan. Padahal ilmu yang baik seharusnya menurunkan jarak, bukan meninggikannya. Ilmu yang berakar pada kemanusiaan akan bertanya, siapa yang paling terdampak? siapa yang paling kehilangan? siapa yang tidak bisa pindah? Ketika pertanyaan itu absen, ilmu berubah menjadi pajangan. Ia pintar, tetapi tidak berpihak. Ia akurat, tetapi tidak adil.saya menyebutknya kesalahan aksiologis; tujuan ilmu menyimpang dari tujuan hidup.

Di bidang ekonomi, pertumbuhan dielu-elukan. Grafik naik menjadi kabar baik. Namun di gang sempit, pertumbuhan itu tak pernah singgah. Upah tipis, harga naik, kerja keras tak cukup membawa keluar dari kemiskinan. Rakyat diminta sabar, menunggu “menetes”. Padahal perut tidak mengenal metafora. Ia meminta isi. Ekonomi yang berakal sehat selalu dimulai dari manusia bukan dari laporan. Ia mengukur keberhasilan dari berkurangnya penderitaan, bukan bertambahnya presentasi. Ketika ekonomi lebih sibuk menenangkan pasar daripada menenangkan hidup, perut kosong menjadi koreksi paling jujur.

Tanah dan air "dasar hidup" sering berpindah melalui tanda tangan. Peta berubah, warna bergeser, dan petani yang menanam turun-temurun mendadak menjadi tamu di lahannya sendiri. Ganti rugi ditawarkan, tetapi tak pernah benar-benar mengganti tanah, jati diri, dan masa depan. Ini adalah pengungsian tanpa perang sunyi, rapi, legal.

Agama kerap dipanggil saat kekuasaan kehabisan kata. Ayat dibacakan, simbol dipamerkan. Namun ketika kebijakan melukai, agama diminta diam. Kesalehan dipersempit menjadi ritual; moral dipisahkan dari kebijakan. Saya menolak pemisahan ini. Keadilan adalah bentuk kesalehan paling publik. Krisis datang sebagai cermin watak. Ia memaksa negara memilih menyelamatkan sistem atau menyelamatkan manusia. Dalam krisis, netralitas sering menjadi keberpihakan yang disembunyikan. Anggaran pertama yang bergerak selalu mengungkapkan kebenaran. Rakyat sering bertahan bukan karena negara hadir, melainkan karena solidaritas. Negara seharusnya belajar dari sana, bukan mengklaimnya.

Pada akhirnya, hukum membutuhkan ilmu agar adil; ilmu membutuhkan moral agar bertanggung jawab; dan kekuasaan membutuhkan batas agar tidak melukai. Batas terakhir itu bernama martabat manusia. Tidak semua yang legal boleh dilakukan. Tidak semua yang populer layak diteruskan. Akal sehat rakyat yang sederhana, jujur, dan dekat dengan akibat—adalah penjaga terakhir republik. Negeri ini tidak kekurangan aturan. Ia kekurangan keberanian untuk adil.

ILMU, HUKUM, DAN KEZALIMAN YANG RAPI

Ilmu sering datang dengan wajah paling meyakinkan. Ia membawa angka, metode, dan istilah yang membuat siapa pun ragu untuk membantah. Di hadapan ilmu, keberatan terdengar seperti prasangka. Namun sejarah menunjukkan, ilmu yang dipisahkan dari nurani kerap menjadi pelayan kekuasaan paling patuh. Ia tidak memukul; ia membenarkan. Ia tidak berteriak; ia merapikan.

Ilmu yang berjarak, pengetahuan yang berdiri di menara, melihat kehidupan dari atas, lalu menurunkan kesimpulan tanpa pernah menyentuh tanah. Ilmu semacam ini menganggap manusia sebagai variabel. Ketika variabel itu “tidak signifikan”, ia dihapus. Yang terhapus bukan angka, melainkan hidup. Hukum, pada gilirannya, meminjam bahasa ilmu untuk menguatkan diri. Pasal disusun rapi, prosedur dipercepat, tenggat ditetapkan. Semua tampak tertib. Namun di balik ketertiban itu, penderitaan berjalan pelan. Ada warga yang menunggu keputusan berbulan-bulan, kehilangan pekerjaan, kehilangan akses, kehilangan waktu dan waktu tidak pernah kembali. Inilah hukuman tanpa vonis; proses menjadi sanksi.

Kezaliman modern jarang kasar. Ia tampil sebagai keteraturan. Ia berkata, ikuti prosedur. Ia berkata; tunggu giliran. Ia berkata, semua sudah sesuai aturan. Di titik ini, hukum kehilangan fungsi melindungi dan berubah menjadi yang ditunda, kata pepatah lama, adalah keadilan yang ditolak. Mari kita menempatkan masalah ini sebagai kegagalan aksiologis hukum dari tujuan hukum bergeser dari melindungi yang lemah menjadi menjaga kenyamanan yang kuat. Hukum seharusnya menjadi perisai; ketika ia menjadi pagar, ia memilih siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus menunggu di luar.

Ilmu pun ikut menata pagar itu. Dengan dalih objektivitas, dampak sosial dikecilkan. Dengan dalih efisiensi, korban dinormalisasi. Bahasa berubah menjadi penenang;“risiko dapat dikelola”, “dampak minimal”, “kompensasi memadai”. Kalimat-kalimat ini rapi, tetapi dingin. Ia tidak mengenal wajah orang yang kehilangan. Negara sering merasa aman karena legal. Padahal legalitas tidak identik dengan keadilan. Banyak hal sah tetapi melukai. Banyak keputusan populer tetapi merusak. Penegasan satu batas yang tidak boleh dinegosiasikan adalah martabat manusia. Jika martabat dilanggar, legalitas tidak menyelamatkan apa pun.

Di ruang musyawarah, suara rakyat dicatat sebagai “masukan”. Kata itu lembut, tetapi berjarak. Masukan bisa diterima, bisa ditinggalkan. Hidup rakyat tidak. Ia menanggung akibat, entah masukan itu diambil atau tidak. Ketika keputusan sudah final sebelum dialog, musyawarah berubah menjadi sandiwara. Demokrasi kehilangan inti: kemungkinan untuk berubah.

Ilmu yang baik seharusnya menurunkan jarak. Ia turun ke tanah, mendengar, dan mengubah asumsi. Ia bertanya, siapa yang paling terdampak? siapa yang paling kehilangan? siapa yang tidak punya pilihan lain? Tanpa pertanyaan itu, ilmu menjadi pembenar status quo pintar, tetapi tidak berpihak.

Hukum yang adil seharusnya bergerak cepat untuk yang paling rapuh. Ia mendahulukan pencegahan luka ketimbang perayaan prosedur. Ia mengoreksi diri ketika akibatnya keliru. Tanpa mekanisme koreksi, hukum akan mengeras dan yang mengeras selalu mematahkan.

Satu peringatan !!! kezaliman paling berbahaya adalah kezaliman yang rapi. Ia tidak memancing kemarahan, tetapi mematikan harapan. Ia tidak menciptakan kerusuhan, tetapi menciptakan kelelahan. Dan dari kelelahan itulah republik mulai kehilangan denyutnya.

JABATAN, KEKUASAAN, DAN AMANAH YANG TERLUPAKAN

Jabatan lahir dari kepercayaan, bukan dari keistimewaan. Ia hadir karena orang lain menitipkan harapan. Namun sejarah administrasi selalu menunjukkan gejala yang sama. Ketika jabatan terlalu lama diduduki, ia berhenti diingat sebagai amanah dan mulai diperlakukan sebagai milik. Bahasa menjadi penanda pertama perubahan itu. “Tugas” bergeser menjadi “wewenang”. “Pelayanan” menyempit menjadi “kewenangan”. Di sanalah jarak mulai mengeras.

Disinilah jabatan sebagai relasi moral, hubungan antara yang memegang kuasa dan yang menanggung akibat. Relasi ini rapuh. Ia hanya bertahan bila dijaga oleh kerendahan hati. Tanpa itu, jabatan akan mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ia akan lebih sibuk melindungi diri daripada melindungi orang banyak. Kekuasaan memiliki naluri mempertahankan diri. Ia menghindari koreksi, menunda pertanyaan, dan menafsirkan aturan demi kelangsungan. Dalam praktik, koreksi sering dibaca sebagai pembangkangan. Padahal koreksi adalah tanda hidup. Organisasi yang sehat tumbuh dari kritik; yang rapuh menutup telinga. Negara pun demikian.

Sering kali, pejabat merasa sah karena prosedur telah dilalui. Legalitas menjadi tameng. Namun legalitas tidak selalu beriringan dengan legitimasi moral. Ada keputusan yang sah tetapi melukai; ada kebijakan yang rapi tetapi memiskinkan. Perbedaan penting ini yang sah belum tentu yang benar.

Jabatan yang lupa amanah akan menciptakan ritual kekuasaan. Rapat menjadi panggung, kunjungan menjadi seremoni, laporan menjadi tujuan. Di bawahnya, rakyat menunggu. Menunggu izin, menunggu jawaban, menunggu kepastian. Menunggu adalah bentuk penderitaan yang jarang diakui, tetapi paling sering dialami. Waktu rakyat habis di ruang tunggu; waktu pejabat habis di ruang rapat. Dalam demokrasi, jabatan seharusnya selalu sementara. Ia dibatasi masa, dibatasi wewenang, dibatasi dampak. Batas bukan musuh kekuasaan; ia penjaganya. Tanpa batas, kekuasaan akan bergerak mencari celah menafsirkan pasal, mempercepat prosedur, memperluas diskresi. Diskresi diperlukan, tetapi tanpa etika, ia berubah menjadi kekuasaan tanpa penyangga.

Etik jabatan sebagai prasyarat, bukan pelengkap. Etik ini sederhana namun keras. Dengarkan yang terdampak; dahulukan yang rapuh; akui kesalahan; perbaiki akibat. Etik yang tidak berani mengakui salah akan mengganti kesalahan dengan penjelasan. Penjelasan menenangkan pembuat kebijakan, bukan korban kebijakan. Ada pula ilusi prestasi. Target tercapai, indikator hijau, peringkat naik. Namun prestasi yang tidak mengurangi penderitaan hanyalah kemenangan administrasi. Negara bisa tampak berhasil sambil melukai warganya. Prestasi tanpa manusia; berkilau di laporan, gelap di kehidupan.

Ketika jabatan kehilangan amanah, rakyat mencari jalan sendiri. Solidaritas tumbuh di bawah; swadaya bergerak tanpa negara. Ini sekaligus kekuatan dan peringatan. Kekuatan karena rakyat bertahan. Peringatan karena negara absen. Negara yang bijak belajar dari solidaritas itu; negara yang rapuh mengklaimnya sebagai keberhasilan.

Jabatan yang berakal sehat tidak takut dikoreksi. Ia tahu koreksi menyelamatkan dari kesalahan yang lebih besar. Ia mengundang kritik, membuka data, dan mengubah keputusan bila perlu. Kerendahan hati menjadi keberanian politik paling langka. Namun hanya dengan itulah amanah tetap hidup. Jabatan adalah alat sementara untuk tujuan yang lebih besar yakni keadilan dan martabat manusia. Ketika alat disembah, tujuan dilupakan. Dan ketika tujuan dilupakan, republik berjalan tanpa kompas.

DEMOKRASI, PARTISIPASI, DAN SUARA YANG DIREDAM

Demokrasi sering dipuji sebagai panggung kebebasan. Ia dipenuhi undangan rapat, daftar hadir, dan kotak saran. Di atas kertas, semuanya tampak bergerak. Namun di kehidupan sehari-hari, rakyat kerap merasakan sesuatu yang lain: suara mereka bergaung, tetapi tidak pernah benar-benar tiba. Ia dicatat, bukan dipertimbangkan. Ia didengar, bukan diubah menjadi keputusan. Keadaan ini demokrasi prosedural tanpa nyawa. Demokrasi yang rajin pada tata cara, malas pada keberpihakan. Rapat menjadi ritual; musyawarah menjadi formalitas. Keputusan sering lahir sebelum dialog dimulai. Maka partisipasi kehilangan makna paling dasarnya: kemungkinan untuk mengubah arah.

Bahaya terbesar demokrasi bukan keributan, melainkan kelelahan. Rakyat yang berulang kali bicara tanpa hasil akhirnya memilih diam. Diam bukan tanda setuju; ia tanda menyerah. Dalam diam itulah demokrasi mulai rapuh, karena koreksi berhenti bekerja. Negara lalu berjalan tanpa rem, yakin pada dirinya sendiri. Sering kali, kritik dilabeli mengganggu stabilitas. Pertanyaan dianggap niat buruk. Warga yang terlalu sering bertanya dicurigai. Bahasa kekuasaan menjadi penenang sekaligus pagar: “sudah sesuai aturan”, “sudah dipertimbangkan”, “tunggu proses”. Proses, ketika tak berujung, berubah menjadi hukuman waktu. Waktu sebagai dimensi keadilan yang sering diabaikan. Penundaan adalah bentuk kekerasan yang sopan. Ia tidak melukai tubuh, tetapi merusak kehidupan, pekerjaan hilang, usaha tutup, pendidikan tertunda. Keadilan yang datang terlambat tidak pernah utuh.

Demokrasi yang hidup selalu membuka ruang koreksi. Ia tidak takut pada perubahan. Ia memahami bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bersedia diperbaiki. Tanpa mekanisme koreksi, demokrasi mengeras menjadi otoritas mayoritas ramai di awal, sepi di akibat. Partisipasi sejati bukan sekadar hadir. Ia adalah pengaruh. Rakyat tidak menuntut selalu dituruti, tetapi ingin dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Ketika pertimbangan digantikan oleh presentasi, dan dialog digantikan oleh pengumuman, demokrasi kehilangan jantungnya.

Suara yang diredam tidak pernah benar-benar hilang. Ia berpindah bentuk menjadi ketidakpercayaan, menjadi apatis, menjadi kemarahan yang mencari saluran. Negara yang bijak membaca tanda ini lebih awal; negara yang rapuh mengabaikannya sampai terlambat. Ada ironi lain. Negara sering memuji partisipasi digital melalui survei, aplikasi, kanal aduan, namun menghindari konsekuensinya. Data dikumpulkan, tetapi keputusan tetap sama. Teknologi menjadi pengganti dialog, bukan penguatnya. Demokrasi dipercepat, tetapi kedalaman hilang.

Demokrasi yang berakal sehat memulai dari yang terdampak paling jauh. Ia mendahulukan suara yang paling berisiko dilupakan; buruh, petani, nelayan, warga pinggiran. Ia mengatur ulang prioritas, bukan demi kenyamanan pembuat kebijakan, melainkan demi keselamatan hidup warga. Demokrasi bukan tentang seberapa sering rakyat dipanggil bicara, melainkan seberapa jauh suara mereka mengubah keputusan. Tanpa itu, demokrasi tinggal panggung ramai lampu, sunyi makna.

EKONOMI, UPAH, DAN PERUT YANG TAK MENUNGGU

Ekonomi selalu datang dengan bahasa masa depan. Ia menjanjikan pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan yang akan tiba “setelah ini”. Rakyat kecil mendengarnya dengan satu pertanyaan sederhana; bagaimana dengan hari ini? Perut tidak hidup di masa depan. Ia hidup sekarang. Ia menuntut isi tanpa menunggu grafik membaik. Perut sebagai penguji paling jujur kebijakan ekonomi. Jika perut kosong, kebijakan gagal seindah apa pun istilahnya. Pertumbuhan yang tidak singgah ke meja makan hanyalah kemenangan statistik. Angka naik, tetapi hidup tidak bergerak.

Upah adalah pertemuan paling konkret antara negara dan warganya. Di sanalah janji keadilan diuji setiap bulan. Ketika upah ditekan atas nama efisiensi, yang dikorbankan bukan biaya, melainkan waktu hidup. Setiap jam lembur adalah jam yang diambil dari keluarga. Setiap gaji yang tak cukup adalah hutang yang diwariskan ke esok hari. Negara dan kaum pimilik alat produksi sering meminta buruh meningkatkan produktivitas. Namun produktivitas tanpa perlindungan dan pemenuhan hak hanya mempercepat kelelahan. Kerja keras tidak selalu berarti hidup layak. Ada yang bekerja dua shift, tetapi tetap tidak punya tabungan. Ada yang bekerja seumur hidup, tetapi tidak punya tanah. Di titik ini, masalah bukan etos kerja, melainkan struktur ekonomi.

Harus diingat bahwa pasar tidak pernah netral. Ia selalu berpihak. Pertanyaannya hanya kepada siapa. Ketika pasar dibiarkan menentukan segalanya, yang kuat menentukan harga, dan yang lemah menanggung akibat. Negara yang berakal sehat hadir bukan untuk memusuhi pasar, tetapi untuk membatasi keserakahan.

Bantuan sosial sering dipuji sebagai solusi. Ia memang penting dalam darurat. Namun ketika bantuan menjadi pengganti upah layak, rakyat dipelihara dalam ketergantungan. Harga diri tidak tumbuh dari antrean panjang. Ia tumbuh dari kepastian kerja dan upah yang adil. Bantuan harus mengangkat, bukan menjinakkan.

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dari investasi besar. Pabrik berdiri, angka masuk. Namun ekonomi rakyat yang kecil, yang tersebar, yang bertahan sering diperlakukan sebagai pelengkap. Mereka diberi pelatihan, tetapi tidak diberi perlindungan. Mereka diminta bersaing, tetapi tidak diberi lantai yang rata. Akal sehat ekonomi; kebijakan harus ditanya dari bawah. Apakah ia mengurangi kecemasan hidup? Apakah ia menambah kepastian? Apakah ia melindungi yang paling rapuh? Tanpa pertanyaan ini, ekonomi berubah menjadi disiplin yang dingin tepat, tetapi tidak adil.

Krisis selalu mempercepat semua ketegangan. Harga melonjak, pekerjaan hilang, tabungan menipis. Dalam krisis, pilihan negara menjadi terang. Apakah anggaran pertama bergerak untuk menyelamatkan perut, atau menenangkan pasar? Di sanalah keberpihakan nyata terbaca. Ekonomi yang baik bukan yang tumbuh paling cepat, melainkan yang melukai paling sedikit. Perut yang kenyang adalah statistik yang paling sulit dipalsukan.

TANAH, AIR, DAN KEHILANGAN YANG SAH

Tanah tidak pernah berpindah dengan sendirinya. Ia dipindahkan oleh kalimat, oleh peta, oleh tanda tangan. Di desa-desa, petani menanam seperti biasa, merawat sawah yang diwariskan tanpa akta mewah, hanya ingatan dan kerja. Lalu suatu hari datang peta baru. Garis ditarik. Warna diganti. Tanah yang selama puluhan tahun memberi makan mendadak “beralih fungsi”. Peristiwa ini penghilangan melalui administrasi. Tidak ada sirene, tidak ada tembakan. Hanya surat pemberitahuan dan tenggat waktu. Kehilangan menjadi sah, dan yang sah sering kali terasa paling sulit dilawan.

Hukum agraria lahir dengan janji keadilan. Ia seharusnya melindungi yang paling bergantung pada tanah. Namun dalam praktik, hak sering kalah oleh izin. Hak lahir dari hidup; izin lahir dari kantor. Ketika izin selalu mengalahkan hak, hukum sedang membela yang kuat dengan bahasa tertib. Negara merasa aman karena prosedur dipenuhi, meski kehidupan terpotong. Air pun bernasib serupa. Ia mengalir mengikuti pipa dan kepentingan. Di banyak tempat, air mengalir ke industri lebih dulu daripada ke rumah warga. Sumur mengering, sawah retak, dan warga membeli air yang dulu mereka miliki. Ini bukan sekadar krisis sumber daya; ini perampasan kemampuan bertahan.

Padahal tanah dan air sebagai dasar ontologis kehidupan bukan komoditas semata. Ketika dasar itu diganggu, seluruh bangunan sosial ikut goyah. Uang ganti rugi mungkin datang, tetapi tidak pernah benar-benar mengganti tanah, jati diri, dan masa depan. Uang habis; tanah tidak kembali. Pembangunan sering datang dari atas. Papan proyek berdiri sebelum dialog dimulai. Warga dipanggil belakangan untuk diberi tahu, bukan untuk bertanya. Musyawarah terjadi setelah keputusan final. Dalam keadaan seperti ini, pembangunan terasa seperti penjajahan baru: rapi, legal, dan asing.

Petani dan nelayan kerap dicap penghambat kemajuan. Padahal merekalah penjaga terakhir keseimbangan. Mereka tahu kapan tanah lelah, kapan laut marah, kapan alam perlu jeda. Pengetahuan lokal mereka tidak dibungkus presentasi, maka ia diabaikan. Pengetahuan yang lahir dari hidup adalah ilmu yang sah. Ketika tanah diambil, ganti rugi ditawarkan. Angkanya tampak besar di kertas. Namun yang hilang tidak pernah masuk perhitungan. Kehilangan sumber pangan, kehilangan komunitas, kehilangan masa depan anak-anak. Inilah kehilangan yang tak terhitung dan karena tak terhitung, ia mudah diabaikan.

Dalam sengketa tanah, akal sehat bertanya sederhana; siapa yang hidup dari tanah ini? siapa yang paling kehilangan jika ia diambil? siapa yang bisa pindah, dan siapa yang tidak? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang menjadi pusat keputusan. Ketika diabaikan, sengketa tanah berubah dari perkara hukum menjadi tragedi kemanusiaan. Tanah dan air bukan warisan negara untuk dijual, melainkan titipan kehidupan untuk dijaga. Negara yang berakal sehat tidak membangun dengan mengusir, tidak maju dengan memiskinkan. Dari tanah yang dilukai, keadilan yang tahan lama tidak pernah lahir.

AGAMA, MORAL, DAN KEKUASAAN

Agama kerap dipanggil ketika kekuasaan kehabisan kata. Ia dihadirkan di podium, dibacakan ayat-ayatnya, dipinjam simbol-simbolnya. Namun ketika kebijakan melukai, agama sering diminta diam. Di sinilah jarak itu terasa: agama sebagai legitimasi, bukan sebagai koreksi. Padahal sejak mula, agama hadir untuk mengganggu kenyamanan ketidakadilan bukan menenangkannya. sesungguhnya, agama sebagai sumber etika publik, bukan sekadar urusan privat. Kesalehan bukan akumulasi ritual, melainkan kepekaan terhadap penderitaan. Ada orang rajin beribadah, tetapi tenang melihat penggusuran. Ada yang fasih mengutip ayat, tetapi sunyi saat ketidakadilan terjadi. Kesalehan yang tidak menambah empati adalah kesalehan yang kehilangan makna sosial.

Kekuasaan sering menyukai agama yang jinak. Yang memberi nasihat sabar, bukan tuntutan adil. Bahasa “takdir” dipakai untuk meredam kritik. “Jangan melawan,” kata nasihat itu, seolah-olah kebenaran takut diuji. Keji !!!, penggunaan agama sebagai peredam. Iman sejati tidak pernah takut pada kebenaran; ia takut pada ketidakadilan yang dibiarkan.

Moral publik adalah batas tak tertulis bagi kekuasaan. Ketika pejabat merasa sah melakukan apa pun selama legal dan berizin, moral publiklah yang seharusnya berkata, cukup !!!. Tanpa moral, hukum menjadi licin mudah digeser oleh kepentingan. Tanpa moral, jabatan menjadi kejam karena tidak lagi mengenal rasa.

Sejarah menghormati pemuka agama bukan karena kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan karena keberaniannya menegur kekuasaan. Ketika pemuka terlalu sering duduk di samping pejabat, rakyat bertanya pelan-pelan, siapa yang sedang dijaga? . Senyatanya agama yang berdiri terlalu dekat dengan kekuasaan akan sulit berdiri bersama korban kekuasaan. Agama selalu lahir di tengah penderitaan manusia. Ia datang membawa harapan, bukan kenyamanan bagi yang sudah aman. Kaum marjinal tidak membutuhkan ceramah panjang; mereka membutuhkan keadilan yang nyata. Keberpihakan pada yang lemah adalah iman sosial. Iman yang diuji bukan di rumah ibadah, melainkan di kebijakan publik.

Negara tidak perlu menjadi negara agama untuk menjadi negara bermoral. Ia cukup menjadi negara yang tidak serakah, tidak sewenang-wenang, dan tidak tuli pada penderitaan. Keadilan adalah bentuk kesalehan paling publik. Negara yang adil selalu lebih dekat pada nilai agama daripada negara yang rajin memamerkan simbol. Akal sehat menjadi jalan tengah yang hidup menjaga agama agar tidak jatuh ke fanatisme, dan menjaga negara agar tidak jatuh ke kekuasaan tanpa nurani. Ia bertanya sederhana, apakah kebijakan ini menyakiti? apakah ia merendahkan martabat manusia? apakah ia bisa diperbaiki? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang disukai, tetapi selalu dibutuhkan. Agama tidak meminta kekuasaan bersembunyi di baliknya; ia meminta kekuasaan bertanggung jawab. Moral tidak lahir dari slogan, melainkan dari keputusan yang tidak menambah luka.

KRISIS, PILIHAN ETIK, DAN AKAL SEHAT TERAKHIR

Krisis tidak pernah datang sebagai tamu. Ia menyusup melalui harga yang naik, pekerjaan yang hilang, dan rumah sakit yang penuh. Negara menyebutnya sementara; rakyat menyebutnya keseharian. Di titik ini, kata-kata kehilangan daya. Yang tersisa adalah pilihan siapa yang diselamatkan lebih dulu, dan siapa yang diminta menunggu. Krisis sebagai cermin watak negara. Dalam krisis, kebijakan berhenti menjadi teori dan berubah menjadi akibat. Anggaran pertama yang bergerak selalu mengungkapkan keberpihakan. Apakah perut yang diisi? Apakah pekerjaan yang dijaga? Ataukah citra dan sistem yang ditenangkan?. Sering kali, negara memilih menyelamatkan sistem di atas manusia. Defisit ditutup, indikator dijaga, sementara antrean bantuan memanjang. Rakyat kecil menjadi statistik sisa tidak cukup besar untuk mengguncang grafik. Inilah kesalahan aksiologis krisis; tujuan kebijakan menyimpang dari tujuan negara.

Krisis menuntut kejujuran. Namun kejujuran sering dianggap berbahaya. Lebih mudah mengatakan “terkendali” daripada mengakui kekurangan. Padahal rakyat bisa menerima kesulitan; yang sulit mereka terima adalah kebohongan. Kejujuran bukan kelemahan, melainkan modal kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kebijakan kehilangan daya. Dalam banyak krisis, rakyat bertahan bukan karena negara hadir, melainkan karena solidaritas. Tetangga berbagi, komunitas menggalang, orang kecil saling menjaga. Negara datang belakangan untuk mencatat, bukan untuk menolong. Solidaritas rakyat adalah pelajaran paling mahal yang sering diabaikan.

Keadaan darurat membuka pintu kekuasaan luas. Aturan dipercepat, pengawasan dilonggarkan. Alasannya masuk akal; risikonya besar. Kekuasaan darurat yang tidak dibatasi akan mencari alasan untuk menjadi permanen. Dan yang pertama dikorbankan selalu kebebasan yang tak punya pelindung. Di sinilah akal sehat menjadi rem terakhir. Ia bertanya tanpa basa-basi: apakah kebijakan ini perlu sekarang? siapa yang menanggung risikonya? siapa yang paling sulit pulih? Pertanyaan-pertanyaan ini sering dianggap menghambat, padahal ia menyelamatkan dari jurang.

Sejarah tidak menilai negara dari pidato krisisnya, melainkan dari pilihan etik yang diambil. Apakah negara melindungi yang lemah atau menyelamatkan yang kuat? Apakah keadilan ditunda demi stabilitas semu? Dalam krisis, netralitas adalah keberpihakan yang disembunyikan. Krisis bukan alasan untuk meninggalkan nilai; ia justru saat nilai diuji. Negara yang berakal sehat berubah di dalam krisis karena tahu setiap penundaan dibayar dengan hidup manusia.

JALAN PULANG NEGARA

Negeri ini tidak kekurangan aturan. Ia kekurangan keberanian untuk adil. Jabatan sering lupa bahwa ia amanah; hukum sering lupa bahwa ia melindungi; ilmu sering lupa bahwa ia bertanggung jawab. Di antara lupa-lupa itu, rakyat kecil menanggung akibatnya.

Satu batas yang tidak bisa ditawar adalah martabat manusia. Tidak semua yang legal boleh dilakukan. Tidak semua yang populer layak diteruskan. Akal sehat rakyat yang sederhana, jujur, dan dekat dengan akibat adalah penjaga terakhir republik. Jalan pulang negara bukan ke masa lalu, melainkan ke tujuan awalnya; melindungi kehidupan bersama. Ketika jabatan dipegang oleh orang berilmu dan bermoral, ketika hukum kembali melindungi, ketika akal sehat rakyat didengar negara berhenti melukai dirinya sendiri.

DOA RA'JAT

Tuhan Yang Maha Mengetahui, Kami mohonkan kejernihan akal agar kekuasaan tidak mabuk oleh wewenang, agar jabatan tidak lupa amanah, agar hukum tidak kehilangan rasa keadilan. Jauhkan kami dari ilmu yang dingin tanpa nurani, dari iman yang rajin tetapi membiarkan luka, dari kebijakan yang sah namun melukai kehidupan. Teguhkan kami untuk berpihak pada yang lemah, berani berkata benar meski tidak populer, dan setia pada keadilan meski harus menempuh jalan sunyi. Jadikan akal sehat rakyat sebagai kompas yang kami dengar, bukan suara yang kami singkirkan. Amin.

— PENTA PETURUN—

Further Reading

KETIKA PETA MEMERINTAH JALAN

February 2026