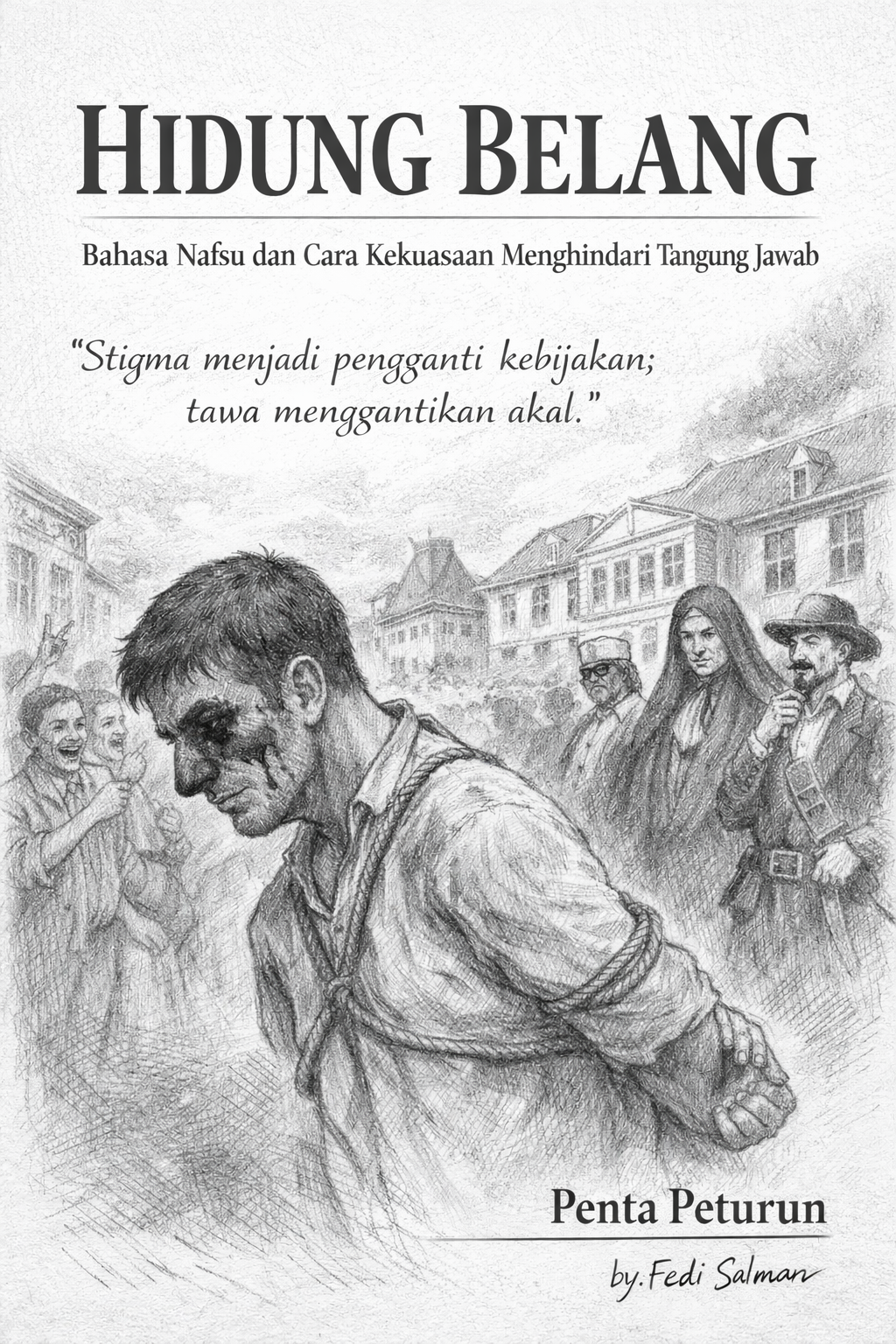

HIDUNG BELANG: Bahasa Nafsu dan Cara Kekuasaan Menghindari Tanggung Jawab

HIDUNG BELANG

Nafsu, Bahasa, dan Moral Publik

Di balik candaan tentang hidung belang tersembunyi mekanisme lama yang terus bekerja. Bahasa yang mengalihkan tanggung jawab dari struktur ke individu. Dari hukuman publik di Batavia kolonial hingga stigma modern, istilah ini memendekkan persoalan hasrat menjadi ejekan personal, membebaskan negara, elite, dan kebijakan dari kerja panjang membangun pendidikan etika dan kondisi sosial yang memungkinkan pengendalian diri. Dengan menelusuri sejarah, ilmu indra, agama, dan politik moral, esai ini menunjukkan bagaimana tawa menjadi alat paling efektif untuk menertibkan tubuh tanpa pernah menyentuh akar kekuasaan yang membentuknya.

Kata, Tubuh, dan Ingatan Kekerasan

Istilah hidung belang terdengar seperti lelucon lama yang aman. Cukup ringan untuk ditertawakan, cukup kasar untuk menegur tanpa harus menyentuh akar masalah. Tetapi justru di situlah ia bekerja sebagai bahasa kekuasaan yang efektif. Dengan satu cap, persoalan hasrat dipindahkan dari wilayah kelas, pendidikan, dan kebijakan publik ke ranah moral personal. Stigma menggantikan analisis, ejekan menggantikan pendidikan. Bahasa ini menurunkan tuntutan terhadap negara dan elite, alih-alih membangun prasyarat pengendalian diri. Pendidikan etika, kondisi kerja yang manusiawi, tata kota yang adil, dan akses pengetahuan. Masyarakat diajak puas dengan tawa. Nafsu dibebankan pada tubuh individu, sementara struktur yang membentuk hasrat dari ketimpangan, disiplin kekerasan, dan warisan kolonial yang dibiarkan tak tersentuh.

Mekanisme itu pernah bekerja secara telanjang di Batavia abad ke-17. Seorang prajurit muda, Pieter Cortenhoeff, diarak keliling kota setelah hubungannya dengan Saartje Specx terungkap. Bukan untuk mengurai relasi kuasa di jantung koloni, melainkan untuk menulis pelajaran moral di atas tubuh. Wajahnya dicoreng arang; massa mencibir; hidungnya "kebetulan terlintasi noda" menjadi pusat ejekan. Di bawah rezim Jan Pieterszoon Coen, hukuman publik itu tidak dimaksudkan menjelaskan apa pun tentang nafsu atau keadilan. Ia dirancang untuk menertibkan cepat, memproduksi kepatuhan, dan mengalihkan pandangan dari struktur kolonial yang menciptakan kekerasan itu sendiri. Dari adegan inilah bahasa lahir; kekerasan dipendekkan menjadi kata; kata diwariskan sebagai kebiasaan; dan kebiasaan bertahan sebagai “kebenaran” sosial sebuah mekanisme yang membebaskan kekuasaan dari kerja panjang membesarkan akal.

Kata itu terdengar ringan. Terlalu ringan untuk beban yang dipikulnya. Ia meluncur di obrolan warung, di sela asap rokok, di ruang keluarga, di percakapan yang pura-pura santai. Hidung belang, orang menyebutnya sambil tertawa, seolah tawa cukup untuk menyelesaikan sesuatu yang seharusnya ditangani dengan akal. Tidak banyak yang bertanya dari mana kata itu datang. Barangkali karena kata-kata yang paling sering dipakai justru jarang dimintai pertanggungjawaban. Ia diwariskan, bukan diuji. Ia hidup karena dianggap wajar. Ia bertahan karena tidak pernah diminta menjelaskan dirinya sendiri. Padahal tidak semua kata lahir dari pikiran yang jernih. Sebagian lahir dari teriakan. Dari tubuh yang diseret. Dari rasa malu yang dipertontonkan agar orang lain belajar tanpa harus mengalaminya. Kata-kata semacam itu biasanya berumur panjang, justru karena ia dibungkus kebiasaan. Luka yang terlalu sering dilihat akhirnya disederhanakan agar bisa ditoleransi.

Di masa kolonial, di kota-kota yang dibangun bukan untuk ramah melainkan taat, tubuh bukan sekadar tubuh. Ia adalah papan tulis. Kesalahan ditulis di atas daging, dibaca ramai-ramai, dan diingat lebih lama daripada khotbah apa pun. Hukuman publik bukan semata-mata keadilan; ia adalah pendidikan tanpa dialog. Negara mengajar dengan rasa sakit, dan kerumunan belajar dengan mata terbuka. Batavia mengenal pelajaran itu dengan baik. Kota ini tidak dibangun untuk menjadi rumah, melainkan mesin. Kanal dipaksa mengalir, tembok ditegakkan, dan manusia dikelola seperti inventaris. Di kota semacam itu, moral bukan perkara batin. Moral adalah ketertiban. Dan ketertiban selalu membutuhkan contoh, terutama contoh yang gagal.

Tubuh yang diarak keliling kota, wajah yang dicoret arang, nama yang dirusak di depan umum. Semua itu bukan sekadar hukuman. Ia adalah bahasa. Setiap cambukan adalah kalimat. Setiap ejekan massa adalah tanda baca. Negara tidak perlu menulis buku etika; cukup satu tubuh dipermalukan, dan kota pun paham. Dari peristiwa-peristiwa seperti itulah bahasa populer lahir. Bukan dari arsip resmi, melainkan dari ingatan kolektif yang dipendekkan agar mudah diwariskan. Kekerasan yang terlalu berat akan ditolak; kekerasan yang dipendekkan menjadi cerita akan bertahan. Seiring waktu, darah mengering. Rasa malu memudar. Yang tersisa hanyalah kata. Kata itu lepas dari sejarahnya, lalu hidup sebagai idiom. Ia terdengar lucu, akrab, dan "yang paling berbahaya" normal. Tidak lagi terasa sebagai hasil kekerasan, melainkan sebagai bagian dari percakapan sehari-hari. Bahasa punya kemampuan aneh untuk membersihkan dirinya sendiri dari asal-usulnya. Ia membuang konteks, menyimpan bunyi. Ia menghapus luka, mempertahankan ejekan. Dalam proses itulah hidung belang berpindah dari peristiwa menjadi kebiasaan, dari hukuman menjadi candaan.

Namun sebelum bahasa memberi cap, manusia lebih dulu belajar dari alam. Di kandang dan halaman rumah, orang mengamati hewan jantan yang terlalu sering mengejar betina. Kambing jantan yang tak henti mengendus, kucing jantan yang menyemprotkan bau ke sudut-sudut rumah, tampak kusam, kotor, dan berjejak di hidungnya. Orang tidak menyebut ini teori. Mereka menyebutnya pengalaman. Pengamatan itu sederhana, berulang, dan mudah diingat. Hewan jantan yang terlalu aktif seksual tampak berbeda. Bau menyengat, wajah lembap, hidung selalu terlihat kotor. Dalam bahasa lisan, pengamatan itu diringkas: hidungnya sudah belang. Bukan karena warna genetik, melainkan karena jejak perilaku. Ilmu datang belakangan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hormon androgen meningkat. Kelenjar bau lebih aktif. Perilaku mengendus dan menggosokkan wajah menyebabkan iritasi dan perubahan tampilan lokal. Tidak ada belang biologis. Yang ada hanyalah akumulasi dorongan, sekresi, dan lingkungan. Namun bahasa awam tidak menunggu presisi ilmiah. Ia bekerja dengan kesan visual. Ia bekerja dengan metafora. Dan metafora, ketika terlalu sering dipakai, berubah menjadi penilaian.

Di sinilah lompatan berbahaya itu terjadi. Pengamatan biologis disulap menjadi kesimpulan moral. Hewan yang digerakkan naluri disamakan dengan manusia yang memiliki akal. Gejala dijadikan identitas. Dorongan dijadikan watak. Kesalahan kategori ini diwariskan karena ia memudahkan penilaian. Padahal manusia berbeda dari hewan bukan karena ia tanpa nafsu, melainkan karena ia tahu bahwa ia bernafsu. Ilmu tubuh menunjukkan bahwa indra terutama penciuman memiliki jalur cepat ke emosi dan ingatan. Aroma bisa membangkitkan hasrat, tetapi rangsangan bukan perintah. Di antara dorongan dan tindakan, manusia memiliki jeda bernama akal. Regulasi diri bukan bakat bawaan. Ia dipelajari. Ia tumbuh dari contoh, latihan, dan bahasa yang jujur. Masyarakat yang memilih ejekan daripada pendidikan sedang menertawakan kegagalannya sendiri. Dengan menyebut seseorang hidung belang, kita tidak sedang menata apa pun. Kita sedang memindahkan tanggung jawab dari proses ke label.

Bahasa yang demikian bekerja seperti obat penenang. Ia menenangkan kegelisahan tanpa menyentuh sumbernya. Kita tertawa, lalu merasa aman. Padahal yang berubah hanyalah perasaan, bukan perilaku. Dan di situlah tulisan ini bermula. Bukan untuk membela, bukan untuk menuduh, melainkan untuk mengganggu kenyamanan. Untuk mengembalikan kata ke asal-usulnya. Untuk mengingatkan bahwa bahasa yang kita tertawakan hari ini mungkin adalah kekerasan yang disederhanakan kemarin.

Hewan, Nafsu, dan Kesalahan Membaca Manusia

Manusia kerap belajar tentang dirinya sendiri dengan cara yang paling mudah yakni membandingkan. Ia menatap hewan, lalu diam-diam bercermin. Di situlah ia merasa menemukan pembenaran. Jika seekor kambing jantan tampak kotor dan berbau karena terlalu sering mengejar betina, maka manusia yang melakukan hal serupa dianggap tak jauh berbeda. Perbandingan itu terasa masuk akal karena ia singkat. Dan yang singkat selalu lebih mudah dipercaya. Namun perbandingan semacam itu menyimpan satu kekeliruan yang jarang diakui. Ia menghapus akal dari persamaan. Hewan bergerak oleh naluri. Manusia hidup bersama naluri, tetapi tidak tunduk sepenuhnya padanya. Di situlah peradaban dimulai. Tetapi bahasa populer sering lupa pada garis batas ini, karena mengingatnya membutuhkan usaha.

Dalam pengamatan sehari-hari, hewan jantan yang aktif seksual memang tampak berbeda. Kucing jantan menggosokkan wajahnya ke sudut-sudut rumah, meninggalkan bau sebagai penanda wilayah. Kambing jantan mengendus dan menggesek, kelenjar baunya bekerja lebih keras. Hidung tampak lembap, kotor, dan berjejak. Orang-orang desa mencatatnya tanpa buku. Mereka menyimpan kesan itu dalam ingatan visual. Ilmu biologi modern menjelaskan mekanismenya dengan tenang, tanpa cela. Testosteron meningkatkan aktivitas kelenjar sebaceous dan apokrin. Feromon dilepaskan sebagai sinyal kimia. Perilaku berulang menghasilkan tampilan tertentu pada wajah. Tidak ada makna moral di sana. Tidak ada cela. Hanya fungsi tubuh yang bekerja sesuai rancangan evolusi.

Tetapi bahasa manusia jarang puas dengan penjelasan fungsional. Ia selalu ingin menilai. Dari sanalah pengamatan berubah menjadi tafsir. Tafsir berubah menjadi penilaian. Dan penilaian berubah menjadi cap. Kesalahan itu bukan pada ilmu, melainkan pada cara kita memindahkan hasil pengamatan hewan ke ranah manusia tanpa koreksi. Apa yang pada hewan adalah naluri, pada manusia seharusnya menjadi bahan latihan. Tetapi bahasa memilih jalan pintas. Ia menyamakan dorongan dengan karakter, gejala dengan identitas. Padahal tubuh manusia bekerja lebih kompleks. Indra penciuman manusia terhubung langsung ke sistem limbik, wilayah otak yang mengatur emosi dan memori. Aroma dapat membangkitkan ingatan lama, menyalakan keinginan, atau menimbulkan ketertarikan. Tetapi jalur ini bukan jalan satu arah. Ia memberi rangsangan, bukan perintah. Di atas sistem limbik, manusia memiliki korteks prefrontal wilayah penilaian, pertimbangan, dan keputusan. Peradaban berdiri di wilayah itu. Di ruang kecil antara dorongan dan tindakan. Ruang itulah yang diabaikan ketika kita terlalu cepat menertawakan nafsu. Ketika seseorang diberi label hidung belang, yang dihapus bukan hanya konteks sejarah kata itu, tetapi juga kapasitas manusia untuk belajar. Cap itu mengatakan, secara diam-diam, "begitulah dia, dan tidak perlu berharap lebih". Bahasa berhenti mendidik, lalu beralih mengamankan perasaan kolektif agar tidak terganggu oleh tuntutan perubahan.

Agama-agama besar sebenarnya sangat berhati-hati di wilayah ini. Mereka tidak menafikan rangsangan indra, tetapi menempatkannya sebagai ujian kesadaran. Dalam tradisi Islam, indra adalah amanah. Ia harus dijaga bukan karena ia kotor, melainkan karena ia berkuasa. Dalam tradisi Kristen, persoalan bukan pada mata atau hidung, melainkan pada hati yang menafsirkan. Dalam tradisi Hindu–Buddha, indra adalah pintu yang harus disadari, bukan ditutup paksa. Semua tradisi itu sepakat pada satu hal, pengendalian diri adalah latihan, bukan ejekan. Ia membutuhkan waktu. Ia membutuhkan kegagalan yang dipahami, bukan ditertawakan. Namun masyarakat modern cenderung tidak sabar. Ia ingin hasil cepat. Maka bahasa dipadatkan. Ajaran dipersingkat. Yang rumit disederhanakan menjadi larangan dan cap. Dengan begitu, tanggung jawab berpindah dari proses batin ke penampilan luar.

Negara, melihat kegelisahan ini, ikut tergoda jalan pintas. Ia tidak mungkin mengatur niat, maka ia mengatur tubuh. Pakaian ditentukan. Jarak diukur. Aroma dinilai. Sensorik dijadikan urusan hukum. Ketertiban tercapai, tetapi kedewasaan tidak tumbuh. Di tengah semua itu, humor dan gosip bekerja seperti pelumas. Mereka membuat sistem berjalan tanpa suara berisik. Tawa meredam pertanyaan. Gosip menggantikan analisis. Nafsu menjadi bahan cerita, bukan bahan pendidikan. Padahal yang dibutuhkan masyarakat bukan lebih banyak larangan, melainkan lebih banyak kepercayaan pada akal. Nafsu tidak hilang karena ditertawakan. Ia hanya berpindah tempat dari ruang publik ke ruang sembunyi.

Tulisan ini tidak ingin menghapus nafsu dari manusia. Itu mustahil. Ia hanya ingin mengembalikan nafsu ke tempat yang semestinya. Sebagai energi yang harus diarahkan, bukan aib yang harus ditutupi dengan tawa. Disinilah kita akan melihat bagaimana ilmu modern tentang indra dan otak justru memberi harapan, bahwa manusia tidak sekadar makhluk yang bereaksi, melainkan makhluk yang mampu memilih.

Indra, Akal, dan Kesabaran yang Hilang

Manusia modern sering membanggakan ilmunya, tetapi jarang bersabar dengannya. Ia tahu lebih banyak tentang tubuh dibanding generasi sebelumnya, tetapi tidak selalu mau menunggu kesimpulan yang matang. Dalam perkara indra dan nafsu, ketidaksabaran itu terasa paling jelas. Kita tahu bahwa rangsangan tidak identik dengan tindakan, tetapi tetap tergoda menyederhanakannya agar cepat ditertibkan. Ilmu saraf memberi gambaran yang jauh dari simplifikasi. Indra penciuman, misalnya, tidak bekerja sendirian. Ia mengirim sinyal ke wilayah emosi dan ingatan, tetapi keputusan tidak berhenti di sana. Otak manusia memiliki lapisan-lapisan pengolahan. Ada jeda. Ada ruang tafsir. Ada kemungkinan untuk berkata tidak atau setidaknya menunda. Namun ruang itu rapuh. Ia membutuhkan latihan. Ia membutuhkan bahasa yang tidak tergesa-gesa. Ketika masyarakat terbiasa menertawakan nafsu, ruang jeda itu menyempit. Tawa memang tidak merusak secara langsung, tetapi ia mengikis keseriusan. Ia membuat kegagalan terasa lumrah dan latihan terasa berlebihan.

Di sinilah bahasa berperan sebagai arsitek kebiasaan. Kata-kata yang kita pilih menentukan seberapa besar kita percaya pada kemampuan manusia untuk berubah. Dengan menyebut seseorang hidung belang, kita sedang berkata bahwa masalahnya sudah selesai di tingkat penamaan. Kita tidak lagi menuntut proses. Kita tidak lagi mengharapkan pertumbuhan. Padahal sejarah peradaban justru dibangun dari kesabaran panjang terhadap kegagalan manusia. Hukum lahir bukan karena manusia selalu patuh, melainkan karena ia berulang kali jatuh. Pendidikan etika berkembang bukan karena manusia sempurna, tetapi karena ia bisa belajar dari kesalahan. Kesabaran adalah syarat diam-diam dari semua itu.

Masalahnya, kesabaran tidak populer. Ia tidak memberi kepuasan instan. Ia tidak bisa dijadikan bahan cerita singkat. Ia kalah menarik dibanding ejekan yang cepat dipahami dan mudah dibagikan. Agama-agama besar memahami betul bahwa indra adalah wilayah rawan. Tetapi mereka tidak mengatasinya dengan mempermalukan. Mereka menawarkan latihan puasa, pengendalian pandangan, disiplin batin, doa, meditasi. Semua itu adalah bentuk kesabaran yang terstruktur. Mereka tidak menjanjikan hasil cepat, tetapi perubahan bertahap. Ketika ajaran-ajaran ini dipotong agar pas dengan ritme masyarakat yang tergesa-gesa, yang tersisa hanyalah larangan dan stigma. Nafsu tidak lagi dilihat sebagai energi yang perlu diarahkan, melainkan sebagai ancaman yang harus dijauhkan. Akal tidak lagi dipercaya sebagai pengelola, melainkan dicurigai sebagai pihak yang lemah.

Negara, yang selalu berurusan dengan ketertiban, membaca kegelisahan ini sebagai sinyal. Ia bergerak dengan instrumen yang dimilikinya yaitu regulasi. Tetapi regulasi paling mudah adalah yang menyentuh permukaan. Ia mengatur yang terlihat, bukan yang dipikirkan. Ia menilai yang tercium, bukan yang direnungkan. Dalam logika semacam itu, indra menjadi urusan publik. Aroma dianggap provokasi. Pandangan dianggap risiko. Kedekatan dianggap potensi gangguan. Hukum pun hadir sebagai pagar, bukan sebagai penuntun. Namun pagar tidak mengajarkan jalan. Ia hanya memberi batas. Tanpa pendidikan akal, batas menjadi satu-satunya rujukan. Manusia belajar patuh, tetapi tidak belajar memahami.

Bahasa ejekan membantu proses ini. Ia menurunkan ekspektasi terhadap kedewasaan. Ia mengatakan bahwa pengendalian diri adalah pengecualian, bukan harapan umum. Dengan begitu, kegagalan tidak lagi mengganggu sistem. Ia sudah diantisipasi dalam bahasa. Ironisnya, dalam situasi ini, manusia justru kehilangan kepercayaan pada kemampuannya sendiri. Ia merasa nafsu adalah sesuatu yang terlalu kuat untuk dikelola, sehingga lebih baik disembunyikan atau ditertawakan. Akal dikecilkan. Tubuh dibesarkan sebagai tersangka utama. Padahal ilmu menunjukkan sebaliknya. Otak manusia plastis. Ia bisa dilatih. Jalur kebiasaan bisa diubah. Indra bisa dikenali tanpa harus dituruti. Semua itu membutuhkan satu hal yang jarang dihargai berupa "waktu".

Kesabaran bukan kelemahan. Ia adalah teknologi tertua peradaban. Tanpanya, hukum menjadi kasar, agama menjadi dangkal, dan bahasa menjadi kejam tanpa sadar. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana agama, ketika dibaca kembali dengan kesabaran itu, sesungguhnya menawarkan jalan yang lebih manusiawi dan bagaimana bahasa populer sering merusaknya dengan pemendekan yang sembrono.

Agama, Latihan, dan Bahasa yang Dipendekkan

Agama lahir dari kesadaran bahwa manusia tidak selalu mampu mengelola dirinya sendiri. Ia tidak datang untuk meniadakan nafsu, melainkan untuk mengajarinya berjalan. Dalam sejarah panjangnya, agama memahami bahwa indra adalah pintu bukan dosa. Dari pintu itulah manusia mengenal dunia, tetapi juga tersesat bila tidak belajar membaca tanda. Di dalam tradisi yang matang, pengendalian diri bukanlah larangan mendadak, melainkan latihan berulang. Ia menuntut kesediaan untuk jatuh dan bangkit. Ia mengandaikan bahwa manusia bisa belajar dari kesalahan, bukan dipenjarakan oleh cap.

Dalam Islam, indra disebut amanah. Ia bukan musuh, tetapi titipan. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, hidung boleh mencium, tetapi semua itu berada di bawah tanggung jawab akal dan hati. Nafsu tidak disangkal keberadaannya; ia diakui sebagai bagian dari ciptaan. Yang diuji bukan dorongan, melainkan pilihan setelah dorongan muncul. Dalam tradisi Kristen, persoalan tidak berhenti pada tubuh. Ia menembus ke dalam, ke wilayah hati. Yang dipersoalkan bukan apa yang tampak, melainkan apa yang dipelihara dalam batin. Nafsu menjadi masalah bukan karena ia muncul, tetapi karena ia dipelihara tanpa pertobatan. Di sana, latihan batin menuntut kejujuran terhadap diri sendiri bukan pengawasan terhadap tubuh orang lain. Hindu dan Buddha menempuh jalan yang lebih sunyi. Indra dipahami sebagai pintu kesadaran yang harus dikenali. Nafsu tidak dilawan dengan kekerasan, tetapi disadari sampai ia kehilangan cengkeramannya. Disiplin bukan larangan keras, melainkan kewaspadaan terus-menerus. Tubuh bukan penjara, melainkan wahana latihan.

Semua tradisi ini bertemu pada satu titik yakni pengendalian diri adalah proses panjang. Ia tidak bisa dipadatkan menjadi satu kalimat ejekan. Ia tidak bisa diserahkan pada tawa atau gosip. Ia membutuhkan bahasa yang sabar. Namun bahasa masyarakat sering tidak sabar. Ia menyukai ringkasan. Ia menolak kompleksitas. Maka ajaran-ajaran yang panjang itu dipendekkan agar muat di percakapan singkat. Latihan berubah menjadi larangan. Kesadaran berubah menjadi kecurigaan. Kegagalan berubah menjadi aib. Di titik inilah agama kehilangan kedalaman sosialnya. Ia masih disebut, tetapi tidak lagi dihidupi sebagai proses. Ia hadir sebagai simbol, bukan latihan. Nafsu tidak lagi ditantang untuk diarahkan, melainkan ditakuti untuk dijauhkan.

Bahasa populer mengambil alih peran yang ditinggalkan itu. Ia bekerja cepat dan kasar. Dengan menyebut hidung belang, masyarakat merasa telah menjalankan fungsi moralnya. Tidak perlu dialog. Tidak perlu pendidikan. Tidak perlu refleksi. Cap sudah cukup. Ironisnya, pemendekan bahasa ini sering mengatasnamakan agama. Padahal yang dilakukan justru bertentangan dengan inti ajaran. Agama menuntut kedewasaan, bahasa ejekan menormalkan ketidakdewasaan. Agama mengajak mengelola diri, bahasa ejekan mendorong pengalihan tanggung jawab.

Negara membaca kegagalan ini sebagai kegelisahan publik. Ia tidak membedakan antara ajaran yang dipendekkan dan ajaran yang utuh. Yang ia lihat hanyalah tuntutan ketertiban. Maka negara melangkah dengan alatnya sendiri, mengatur yang tampak, menertibkan yang terlihat. Tetapi hukum yang lahir dari bahasa yang tergesa-gesa akan selalu rapuh. Ia bisa mengatur jarak, tetapi tidak bisa menumbuhkan kesadaran. Ia bisa melarang, tetapi tidak bisa melatih. Ia bisa menghukum, tetapi tidak bisa mendewasakan.

Di tengah itu semua, manusia semakin jauh dari latihan batin. Ia sibuk menghindari cap, bukan mengelola dorongan. Ia belajar bersembunyi, bukan bertumbuh. Nafsu tidak berkurang; ia hanya kehilangan ruang pembelajaran. Saatnya kita akan melihat bagaimana humor, gosip, dan kekuasaan saling bersekongkol membuat semua ini terasa ringan, padahal dampaknya panjang. Di sanalah tawa menjadi alat paling efektif untuk mempertahankan kebiasaan lama.

Humor, Gosip, dan Negara yang Tak Sabar

Tidak ada yang tampak lebih ringan daripada tawa. Ia hadir tanpa undangan, menyebar tanpa komando, dan jarang dimintai pertanggungjawaban. Justru karena itulah tawa menjadi alat sosial yang paling efektif. Ia bekerja tanpa terlihat sebagai kekuasaan, tetapi hasilnya sering lebih patuh daripada perintah. Dalam perkara nafsu, tawa adalah jalan pintas. Ia memendekkan jarak antara kegelisahan dan penerimaan.

Ketika seseorang disebut hidung belang sambil tertawa, yang terjadi bukan hanya ejekan terhadap individu. Yang bekerja diam-diam adalah kesepakatan sosial. Bahwa persoalan itu cukup diselesaikan dengan canda. Tidak perlu analisis. Tidak perlu pendidikan. Tidak perlu perubahan struktural. Tawa sudah menutup pembicaraan. Gosip memperpanjang kerja tawa itu. Ia bergerak dari mulut ke mulut, dari ruang privat ke ruang semi-publik, membentuk semacam kurikulum moral tanpa kelas. Di dalam gosip, masyarakat belajar siapa yang pantas dicibir, perilaku apa yang dianggap biasa, dan batas mana yang boleh dilanggar asal tidak terlalu mencolok. Gosip jarang tertarik pada sebab. Ia lebih menyukai akibat. Ia memotong cerita agar pas dengan selera pendengar. Ia menghilangkan konteks agar mudah diulang. Dalam proses itu, nafsu tidak lagi dipahami sebagai persoalan manusiawi, melainkan sebagai bahan cerita.

Humor dan gosip bersama-sama menciptakan ilusi kendali. Masyarakat merasa telah menegur, padahal yang dilakukan hanyalah menenangkan diri. Kegelisahan moral diredam, bukan diselesaikan. Yang dihasilkan bukan kedewasaan, melainkan kebiasaan. Kekuasaan menyukai kebiasaan semacam ini. Negara tidak perlu menjelaskan panjang lebar bila masyarakat sudah menertibkan dirinya sendiri melalui ejekan. Selama tawa bekerja, negara bisa bergerak lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih dangkal. Negara, pada dasarnya, tidak sabar. Ia berurusan dengan keteraturan, bukan pertumbuhan batin. Ia membutuhkan hasil yang bisa diukur, bukan proses yang sulit dipantau. Ketika masyarakat resah oleh isu moral, negara tergoda untuk bertindak segera apa pun bentuk tindakannya.

Maka yang diatur adalah yang tampak. Tubuh menjadi objek paling mudah. Pakaian ditentukan, jarak diukur, gestur diawasi. Indra dijadikan urusan publik. Aroma dianggap potensi gangguan. Pandangan dianggap risiko. Semua ini dilakukan atas nama ketertiban. Tetapi ketertiban yang dibangun tanpa pendidikan etika hanya menghasilkan kepatuhan permukaan. Ia tidak menumbuhkan kesadaran, hanya kepiawaian menghindar. Humor membantu menutupi keganjilan ini. Dengan menertawakan nafsu, masyarakat ikut mengerdilkan tuntutan terhadap kebijakan yang lebih matang. Mengapa repot membicarakan pendidikan akal bila ejekan sudah cukup menenangkan?. Di sinilah bahasa dan negara bertemu dalam jalan pintas yang sama. Keduanya menghindari kerja panjang. Keduanya memilih solusi cepat. Keduanya mengorbankan kedewasaan demi ketenangan sesaat.

Yang paling ironis adalah dampaknya terhadap martabat manusia. Dengan terus-menerus mengasumsikan bahwa nafsu tidak bisa dikendalikan, masyarakat dan negara bersama-sama merendahkan kapasitas akal. Lelaki diposisikan sebagai makhluk yang selalu nyaris gagal. Perempuan dijadikan pagar moral. Keduanya dirugikan oleh asumsi yang sama. Padahal sejarah manusia penuh dengan bukti sebaliknya. Peradaban tumbuh justru karena manusia belajar menunda, mengelola, dan mengarahkan dorongan. Tanpa kemampuan itu, tidak akan ada hukum, seni, atau pengetahuan. Namun kemampuan menunda tidak lahir dari ejekan. Ia lahir dari latihan. Ia membutuhkan bahasa yang jujur, bukan bahasa yang memendekkan masalah agar cepat selesai.

Tawa memang menghibur. Tetapi ketika ia digunakan untuk menutup diskusi etis, ia berubah menjadi alat kekuasaan yang paling halus. Ia membuat masyarakat sibuk dengan kisah individu, sementara struktur yang membiarkan pembiaran tetap utuh. Kita akan kembali ke pertanyaan paling mendasar, apakah kita ingin moral publik yang dibangun di atas kepatuhan yang diawasi, atau kedewasaan yang dipercaya?

Masa Depan Moral Publik

Kita sampai di ujung cerita ini bukan dengan jawaban yang selesai, melainkan dengan pertanyaan yang tidak bisa lagi ditertawakan. Sejak awal, istilah itu "hidung belang" berjalan di depan kita seperti bayangan kecil yang tampak remeh. Ia sering muncul di sela percakapan santai, diselipkan di antara canda dan gosip, lalu menghilang tanpa meminta pertanggungjawaban. Tetapi bayangan itu, bila diikuti terus-menerus, ternyata menuntun ke ruang yang lebih luas: ke cara kita memahami tubuh, mengelola nafsu, dan membangun moral publik. Kita terbiasa menganggap nafsu sebagai sesuatu yang memalukan bila tampak, tetapi wajar bila terjadi. Ambiguitas ini memberi kenyamanan. Ia memungkinkan kita menegur tanpa mendidik, menilai tanpa memahami, dan tertawa tanpa menanggung akibat.

Dalam ambiguitas itulah bahasa bekerja paling efektif. Ia menutup celah yang seharusnya diisi oleh akal. Bahasa, seperti hukum, selalu memilih jalan yang paling sering dilalui. Ketika masyarakat tidak sabar dengan latihan etika, bahasa menyediakan pintasan berupa ejekan. Dengan satu kata, kita mengikat seluruh kompleksitas manusia pada satu cap. Kita menyederhanakan bukan demi kebenaran, melainkan demi ketenangan. Kita menurunkan ekspektasi terhadap kedewasaan agar kegagalan tidak lagi mengganggu.

Agama, bila dibaca dengan sabar, tidak pernah mendorong jalan pintas ini. Ia mengakui nafsu sebagai bagian dari manusia, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai medan latihan. Ia tidak menjanjikan ketertiban instan, melainkan pertumbuhan perlahan. Tetapi ketika ajaran panjang itu dipendekkan agar sesuai dengan ritme masyarakat yang tergesa-gesa, yang tersisa hanyalah larangan dan stigma. Nafsu tidak lagi ditantang untuk diarahkan; ia ditakuti untuk dijauhkan.

Negara masuk ke ruang ini dengan niat menenangkan. Ia berurusan dengan ketertiban, bukan kesabaran. Ia membutuhkan hasil yang bisa dilihat, diukur, dan dilaporkan. Maka tubuh menjadi sasaran paling mudah. Indra dicurigai. Penampilan diatur. Jarak ditetapkan. Moral publik diringkas menjadi pasal. Ketertiban tercapai, tetapi akal tidak dibesarkan. Di antara agama yang dipendekkan dan negara yang tergesa-gesa, humor dan gosip bekerja sebagai perantara yang licin. Mereka membuat semua ini terasa ringan. Tawa meredam kegelisahan, gosip mengalihkan perhatian. Masyarakat merasa telah melakukan sesuatu. Padahal yang dilakukan hanyalah menunda pekerjaan yang lebih berat: mendidik diri sendiri. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang pantas disebut hidung belang. Pertanyaan yang lebih jujur adalah mengapa kita membutuhkan istilah itu untuk merasa aman?. Mengapa kita memilih bahasa yang menutup diskusi, bukan bahasa yang membuka latihan?. Mengapa kita lebih percaya pada pengawasan tubuh daripada pendidikan akal?. Ilmu modern memberi kita satu kabar yang jarang disorot yakni manusia bisa belajar. Otak plastis. Kebiasaan dapat diubah. Dorongan dapat dikenali tanpa harus dituruti. Semua ini tidak instan, tetapi mungkin. Syaratnya satu, kesabaran. Kesabaran yang tidak populer. Kesabaran yang tidak bisa dijadikan bahan canda.

Moral publik masa depan tidak akan dibangun oleh sensor yang semakin ketat, atau oleh ejekan yang semakin tajam. Ia akan ditentukan oleh keberanian untuk mempercayai manusia bahwa mereka mampu mengelola dirinya sendiri bila diberi bahasa yang tepat, pendidikan yang jujur, dan teladan yang konsisten. Itu berarti kita perlu membersihkan bahasa, bukan membungkamnya. Mengembalikan kata pada tanggung jawabnya. Menghentikan kebiasaan menertawakan kegagalan seolah ia kodrat. Mengakui bahwa nafsu adalah energi yang menuntut arah, bukan aib yang harus disembunyikan.

Negara tidak perlu pergi dari urusan moral publik. Ia hanya perlu bergeser peran dari pengawas menjadi fasilitator. Dari penertib menjadi pendidik. Dari pemendek masalah menjadi penopang proses. Agama pun tidak perlu dikeraskan agar terdengar. Ia perlu diperdalam agar hidup. Dan masyarakat "kita semua" perlu berhenti sejenak dari tawa yang terlalu cepat. Bukan untuk menjadi muram, melainkan untuk memberi ruang pada akal bekerja. Tertawa tidak dilarang. Tetapi ada saat ketika tawa harus ditunda, agar sesuatu yang lebih penting bisa tumbuh.

Saya tidak menawarkan kesucian, apalagi kesempurnaan. Hanya mengajak untuk mengembalikan satu hal yang sering hilang di tengah kebisingan yakni keberanian menggunakan akal sendiri. Keberanian untuk tidak menyederhanakan manusia demi kenyamanan sesaat. Keberanian untuk percaya bahwa latihan betapapun panjang lebih manusiawi daripada ejekan yang cepat. Di sanalah masa depan moral publik mungkin dimulai. Bukan dari istilah yang diwariskan tanpa pikir, melainkan dari bahasa yang dipilih dengan sadar. Dari kesediaan untuk mengelola, bukan menertawakan. Dari kesabaran untuk membangun, bukan sekadar menertibkan.

Dan bila suatu hari kata hidung belang terdengar semakin jarang diucapkan, bukan karena nafsu menghilang, melainkan karena kita akhirnya menemukan cara yang lebih dewasa untuk membicarakannya. Barangkali saat itulah bahasa berhenti menjadi penenang, dan kembali menjadi penuntun.

— PENTA PETURUN—

Further Reading

KETIKA PETA MEMERINTAH JALAN

February 2026

HUKUM YANG SAH, RAKYAT YANG KALAH

January 2026