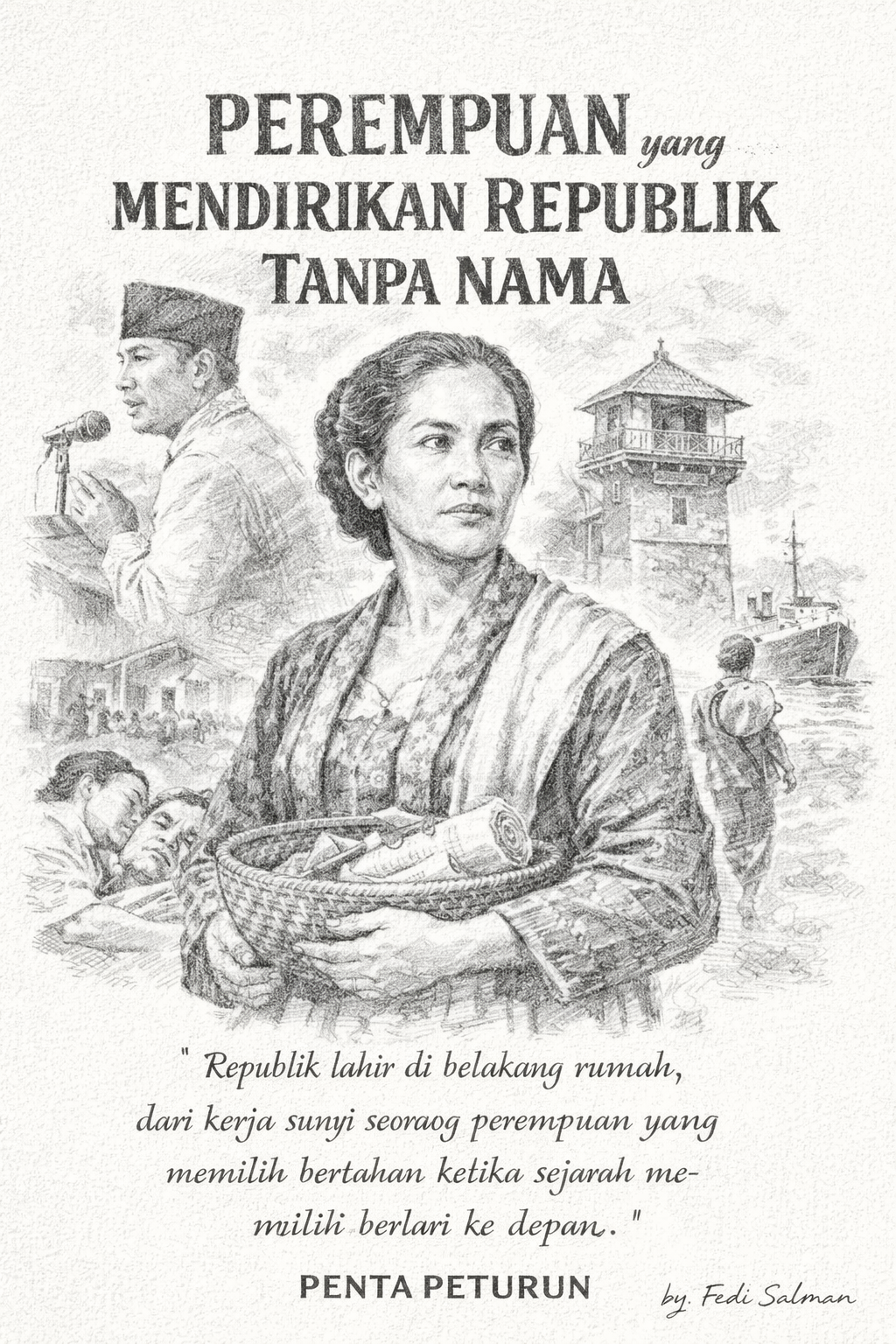

INGGIT GARNASIH: Perempuan yang Mendirikan Republik Tanpa Nama

Inggit Garnasih dan Revolusi yang Dikerjakan dalam Sunyi

Republik ini tidak lahir di podium.

Ia lahir di dapur yang pengap, di lorong penjara yang lembap, di geladak kapal pembuangan, dan di dada seorang perempuan yang memilih bertahan ketika sejarah memilih berlari ke depan.

Nama Soekarno dicatat dengan huruf besar dan memang layak dicatat. Tetapi sebelum nama itu menjadi republik, sebelum pidato menjadi arah, ada hidup yang dijalani dalam senyap, menghitung uang receh agar esok tetap makan, menyelipkan harapan di balik bungkusan nasi untuk tahanan, menahan rindu di kota asing yang dipilih kolonial agar seorang pemimpin pelan-pelan dilupakan.

Perempuan itu bernama Inggit Garnasih.

Bandung - Penjara - Pembuangan: Republik yang Dimulai dari Dapur

Tulisan ini tidak hendak meruntuhkan monumen, untuk menambah patung. Ia hanya memindahkan sudut pandang. Dari panggung ke belakang rumah. Dari suara lantang ke kerja sunyi. Dari sejarah yang selesai ke sejarah yang sebenarnya sedang berlangsung. Sebab republik, pada mulanya, bukanlah gagasan besar, melainkan keputusan kecil untuk tidak menyerah.

Ditulis untuk menambah satu lagi mitos tentang republik. Ia ditulis untuk membongkar satu kelupaan. Sejarah Indonesia terlalu lama berdiri di podium. Ia jarang duduk di dapur, jarang menunggu di depan penjara, jarang menghitung uang receh bersama perempuan yang memastikan para pemikir dan pejuang tidak mati sebelum waktunya. Padahal republik sebelum menjadi negara adalah cara bertahan hidup.

Di balik nama besar Soekarno, yang dicatat dengan tinta tebal dalam tulisan pelajaran, berdiri seorang perempuan bernama Inggit Garnasih. Ia tidak menulis manifesto, tidak memimpin rapat, tidak berdiri di mimbar.

Tetapi di masa paling genting kemiskinan Bandung kolonial, penjara Banceuy, Sukamiskin, pembuangan ke Ende dan Bengkulu. Dialah yang menjaga agar perjuangan tidak runtuh oleh lapar, sakit, dan putus asa.

Dengan memilih narasi ringan pada tulisan ini, karena sejarah tidak hanya perlu dipahami, tetapi dialami. Pembaca diajak ikut masuk sebagai subjek. Ikut menunggu, ikut takut, ikut menimbang harga diri, ikut merasakan pahitnya keputusan yang tidak tercatat dalam arsip negara. Data, teori, dan kronologi dijaga ketat. Sastra digunakan bukan untuk menutupi fakta, melainkan untuk menghidupkan yang tak tercatat.

Dalam pengalaman global dari Jenny Marx, Nadezhda Krupskaya, hingga Coretta Scott King, sejarah besar selalu ditopang oleh kerja perempuan yang bekerja dalam sunyi. Inggit Garnasih berada dalam garis sejarah yang sama. Bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi.

Tulisan ini tidak menuntut simpati.

Ia menuntut keadilan ingatan.

Karena republik yang dewasa adalah republik yang berani mengakui, bahwa sebelum berdiri tegak di panggung sejarah, ia terlebih dahulu dirawat di ruang-ruang yang tidak pernah disebut.

Bandung: Revolusi Tinggal di Dapur

Bayangkan engkau hidup di negeri jajahan. Upah buruh perkebunan tak lebih dari cukup untuk membeli beras dua hari. Inflasi kolonial menekan dari satu sisi, pajak dari sisi lain. Polisi rahasia menempel di dinding-dinding kota. Kata-kata bisa membawa penjara. Diam pun bisa dianggap bersalah.

Dalam suasana seperti itu. Republik "sebelum menjadi nama negara" lebih dulu menjadi keyakinan rapuh yang harus dirawat setiap hari, seperti api kecil di tengah angin. Di sanalah engkau bertemu seorang perempuan bernama Inggit Garnasih. Ia tidak berpidato. Ia tidak menulis manifesto.

Tetapi bila republik ini dianalogikan sebagai bangunan, maka Inggit adalah pondasi yang menahan beban ketika tiang-tiang belum tegak. Tidak ada republik yang lahir dari pidato semata. Pidato hanya bunyi. Republik lahir dari perut yang bertahan lapar, dari tubuh yang tidak menyerah sakit, dari jiwa yang tidak runtuh ketika harapan dikurung besi.

Sejarah kerap mencatat podium, tetapi jarang menoleh ke dapur. Ia mengingat kemenangan, tetapi lupa kerja perawatan yang membuat kemenangan mungkin.

Bandung awal 1920-an adalah kota kolonial yang tidak romantis. Upah buruh pribumi tak cukup untuk seminggu, pajak menempel di setiap transaksi, dan trotoar pun membedakan warna kulit. Dalam situasi itu, kemerdekaan bukan gagasan luhur ia kebutuhan hidup.

Di sebuah rumah kos sederhana, seorang perempuan bernama Inggit Garnasih menata hari-hari dengan ketelitian yang tidak pernah masuk arsip. Ia berdagang kecil, menghitung uang receh, menunda keinginan.

Ia tidak membaca teori ekonomi, tetapi hidupnya adalah praktik ekonomi paling telanjang, bagaimana bertahan ketika sistem dirancang agar engkau kalah.

Suatu hari datang seorang mahasiswa teknik " Technische Hoogeschool (cikal bakal ITB)" bernama Kusno. Kurus, keras kepala, dan terlalu banyak berpikir untuk hidupnya sebagai mahasiswa sendiri. Ia membawa nyala yang lebih besar dari tubuhnya. Ia memang telah beristri "Siti Oetari" meski pernikahan itu, seperti ia sendiri akui kemudian, lebih dekat pada hubungan saudara daripada pasangan hidup.

Ia tinggal di rumah Haji Sanusi dan Inggit. Perbincangan politik, kadang dimulai dari meja makan hingga tumbuh menjadi rapat-rapat yang membuat rumah kos itu seperti simpul kecil perlawanan. Ia membawa tulisan Marx, Rousseau, Multatuli tetapi tulisan tidak bisa dimakan. Inggit mengerti itu tanpa perlu dijelaskan.

Di dapur itulah revolusi Indonesia diuji pertama kali. Bukan di rapat rahasia, bukan di mimbar, melainkan di panci. Inggit tidak bertanya tentang ideologi. Ia bertanya, “sudah makan?” Pertanyaan itu sepele, tetapi dalam sejarah revolusi dunia ia menentukan segalanya. Tanpa kerja perawatanlogistik, emosi, ketekunanide sebesar apa pun mati sebelum tumbuh.

Cinta sebagai Risiko Politik

Cindy Adams mendengar cerita Soekarno. Bagaimana penantian yang panjang itu akhirnya runtuh pada satu malam dan sejak itu mereka “terperangkap” dalam cinta yang tak lagi bisa disangkal.

Namun sejarah jarang memberi cinta kesempatan untuk berjalan lurus. Ketika Sukarno dan Inggit saling jatuh, keduanya masih terikat pada pernikahan lama: Sukarno dengan Oetari, Inggit dengan Sanusi.

Cinta mereka lahir bukan dari kemewahan waktu luang, melainkan dari tekanan bersama. Di negeri jajahan, cinta segera menjadi perkara keamanan. Polisi rahasia mencatat tamu, tetangga belajar curiga, tulisan bisa menjadi bukti, kata-kata bisa membawa penjara. Inggit tahu itu. Sebagai perempuan pribumi, ia telah lama hidup dengan kewaspadaan.

Membaca wajah, mengukur sunyi, memilih diam agar tetap hidup. Mereka menunggu. Keduanya masih terikat pernikahan lama. Menunggu menjadi disiplin revolusioner paling sulit menunda hasrat demi keselamatan.

Bandung, kota kembang itu, menjadi saksi bahwa cinta kadang tumbuh bukan karena dunia ramah, melainkan karena dunia terlalu keras.

Inggit yang lebih tua tiga belas tahun mengenal hidup lewat kerja, lewat kebiasaan berdagang kecil-kecilan, lewat watak bertahan.

Sukarno yang lebih muda mengenal hidup lewat pidato, kata-kata, gagasan, dan keberanian menatap penguasa tanpa menunduk. Perbedaan itu bukan jurang. Ia menjadi pembagian kerja sunyi. Satu menjaga api, satu menjaga tungku.

Pada 24 Maret 1923 mereka menikah. Tanpa pesta, tanpa jaminan. Pernikahan itu bukan pelarian, melainkan kontrak sunyi untuk hidup dalam bahaya.

Dan sejak hari itu, pernikahan mereka bukan kisah rumah tangga yang berputar pada romantika semata. Meminjam bahasa zaman kini “kemitraan perjuangan”. Persekutuan intim yang melibatkan logistik, emosi, dan keteguhan batin, di tengah rezim yang menganggap kata-kata sebagai ancaman.

Hubungan yang lahir di bawah ancaman eksternal kerap lebih solid, tetapi juga rapuh satu kesalahan kecil bisa berakhir di sel. Inggit memilih tetap tinggal. Di sinilah pembaca merasakan sesuatu yang jarang diajarkan tulisan sejarah. Keberanian terbesar bukan maju ke medan perang, melainkan bertahan di rumah ketika perang masuk ke dalamnya.

Penjara; Negara Kolonial Menguji Batas Manusia

Tahun 1929, Hindia Belanda memasuki fase represif. Arsip kolonial mencatat lonjakan penangkapan aktivis nasionalis pasca krisis ekonomi dunia Great Depression (1929–1933) yang menghantam ekspor kolonial; tebu, karet, kopi dan memicu kecemasan penguasa. Dalam logika kolonial, krisis ekonomi harus diimbangi dengan krisis politik terkelola. Suara-suara perlawanan dipatahkan sebelum menjadi ledakan.

Bandung mengajarkan bahwa rumah bisa menjadi medan perang. Di rumah itu, Inggit menakar gula, membungkus rokok, mengaduk jamu, dan menyimpan uang receh seolah-olah ia sedang menabung untuk hari depan bangsa.

Di sudut lain, Kusno menulis, membaca, dan belajar menyusun kalimat seperti orang meraut bambu jadi tombak. Malam-malam Bandung tidak romantis. Ia penuh bunyi sepatu polisi, penuh bisik-bisik tetangga, penuh kecurigaan yang menggantung di atap. Tapi justru di situ cinta mereka menemukan bentuknya yang paling nyata.

Bukan pelukan di taman, melainkan sepiring makanan yang diselipi uang, bukan puisi, melainkan kabar dari koran, bukan kata manis, melainkan kalimat pendek, “Kuat, Kus.”Akhir 1929, pintu besi menutup.

Kusno ditangkap. Banceuy. Sukamiskin. Sel sempit, lembap, cahaya minim. Penjara kolonial tidak hanya menghukum tubuh. Ia mematahkan jiwa. Isolasi informasi adalah senjata utama.

Banyak orang runtuh di sini. Inggit bolak-balik mencari kabar, tetapi pintu selalu separuh tertutup. Petugas berkata pendek, dingin, dan seolah-olah hidup seseorang hanya urusan administrasi. Durasi penahanan Sukarno: ± 8 bulan (1929–1930) sebelum sidang dan pembelaan.

Kota Bandung menjadi genting, polisi berjaga di banyak tempat, seakan masyarakat sendiri adalah tersangka.

Di luar tembok, Inggit tidak tercatat sebagai tahanan politik, tetapi menanggung separuh hukuman. Ia datang membawa makanan; di sela bungkus nasi, ia selipkan uang agar Kusno bisa membeli koran. Mengapa koran? Karena tanpa hubungan dengan waktu, manusia kehilangan dirinya. Pikiran yang diputus dari dunia mati lebih cepat daripada tubuh.

Di titik ini, kesetiaan berubah fungsi. Ia bukan lagi perasaan, melainkan infrastruktur perlawanan. Ketika “Indonesia Menggugat” ditulis dan dibacakan. Dan ketika Sukarno menyiapkan pembelaan “Indonesia Menggugat” disampaikan di Landraad Bandung (1930), sebuah pembelaan yang kelak menjadi rujukan global tentang kolonialisme dan hak menentukan nasib sendiri.

Dunia mengingat kata-kata itu. Dunia jarang mengingat syarat material kelahiran kata-kata tersebut. Catatan menyebut bahwa Inggit membantu menyediakan kertas dan tinta. Dunia mencatat kata-katanya, dunia lupa tangan yang memastikan kertas dan tinta tersedia.

Pidato besar selalu punya kerja kecil yang tak tercatat. Sejarah besar selalu punya perempuan di ruang belakang. Bedanya, ruang belakang itu sering dihapus dari foto resmi.

Pembuangan: Kolonialisme Mengganti Taktik

Penjara gagal membungkam. Kolonialisme mengganti taktik. Dengan hak luar biasa, Kusno dibuang ke Ende, Flores, tahun 1934 tanpa pengadilan, tanpa batas waktu.

Pemerintah Hindia Belanda mengubah strategi terhadap Soekarno. Penjara terbukti gagal membungkamnya. Indonesia Menggugat justru memperluas pengaruhnya. Maka digunakan instrumen exorbitante rechten hak luar biasa Gubernur Jenderal yang memungkinkan pembuangan tanpa proses pengadilan.

Ende dipilih karena sunyi, jauh, dan miskin jaringan. Dalam logika kekuasaan, memutus ritme sejarah seseorang lebih efektif dari pada besi . Dalam teori kontrol sosial, ini disebut social isolation punishment, hukuman yang menargetkan makna hidup, bukan tubuh.

Perjalanan ditempuh lewat laut, minggu-minggu di kapal uap memutus Jawa perlahan. Dan Inggit ikut. Ia tidak menyusul belakangan. Ia bukan jenis perempuan yang menunggu sejarah lewat koran. Ia membawa keluarganya, termasuk anak angkat menyusuri laut dan darat, menukar kenyamanan Bandung dengan keterasingan. ia memilih ikut sejak awal menjadi korban sekunder hukuman negara, tanpa status, tanpa perlindungan.

Ende bukan neraka, tetapi kesunyian panjang sering lebih kejam. Malaria endemik, biaya hidup tinggi, surat dari Jawa datang berbulan. Di sana, ibunya Inggit (Amsi) wafat, duka datang tanpa ritual lengkap. Namun Inggit bertahan.

Di sinilah peran Inggit menjadi krusial bukan sebagai istri simbolik, melainkan sebagai penjaga ritme hidup. Menata keseharian. Ia menjaga jadwal makan, kebersihan, dan rutinitas elemen kecil yang dalam psikologi trauma berfungsi sebagai grounding.

Menjaga makna. Ia memastikan Sukarno tetap membaca, menulis, dan berpikir. Tanpa ini, pengasingan berubah menjadi penghapusan diri. Dalam resilience psychology, Inggit berfungsi sebagai secure base, figur yang membuat seseorang mampu menghadapi tekanan ekstrem tanpa kehilangan identitas.

Di Ende, Kusno tidak mati; ia merenung. Nilai-nilai yang kelak dirumuskan sebagai dasar negara mengendap di sana bukan di ruang hampa, melainkan di rumah yang tetap hidup karena kerja Inggit

Pembuangan ke Ende bukan sekadar catatan geografis. Ia adalah ujian paling jujur tentang siapa yang benar-benar berjuang. Banyak orang bersuara ketika ada panggung. Sedikit yang bertahan ketika yang tersisa hanya laut, penyakit, dan sepi.

Inggit Garnasih bertahan.

Dan karena itu, republik yang belum lahir tetap hidup.

Bengkulu: Ekonomi Bertahan dan Politik Tubuh

Tahun 1938, laut kembali memutus dunia. Sukarno dipindahkan dari Ende ke Bengkulu, tanda bahwa kolonialisme mengakui satu hal pahit, Ende gagal memadamkan pengaruhnya.

Namun bagi Inggit, Ende meninggalkan bekas yang lebih dalam; tubuh yang menua lebih cepat, kesedihan yang tidak sempat diratapi, kesetiaan yang telah melewati titik tanpa pamrih.

Dari Ende ke Bengkulu, kolonialisme mengoreksi taktik. Ende terlalu sunyi sunyi membuat orang berpikir. Bengkulu lebih “hidup”, lebih mudah diawasi, cukup ramai untuk menggerus kesabaran, cukup sepi untuk menahan pengaruh.

Bengkulu keras. Harga bahan pokok mengikuti kapal; penyakit tropis tak peduli kalender; penghasilan keluarga buangan tak pernah stabil. Rumah tangga menyerap guncangan struktural negara.

Inggit mengatur ulang segalanya; porsi diperkecil, belanja ditunda, jejaring lokal dirawat. Kerja ini tak pernah masuk arsip, tetapi tanpanya pembuangan berubah menjadi kubur perlahan.

Retaknya Aliansi Sunyi

Keterpotongan sejarah kisah cinta mereka dengan alasan yang terdengar “rasional”, tapi tetap menimbulkan luka yang tak punya obat. Ketika Jepang menggusur Belanda (1942), Sukarno dibebaskan dan dibawa ke Jakarta. Pada masa itu, di Bengkulu Sukarno mengenal Fatmawati, dan kemudian meminta izin kepada Inggit untuk menikah lagi demi keturunan.

Di Bengkulu, kekuasaan memasuki wilayah paling intim, tubuh perempuan. Keinginan akan keturunan muncul alasan yang terdengar wajar, bahkan religius. Tetapi rasionalitas tanpa nurani menjadi kekerasan simbolik.

Skema diajukan; istri pertama, istri kedua; agama dan hukum dipanggil sebagai pembenar. Inggit mendengarnya tenang. Ia tahu bahasa kekuasaan; selalu rapi ketika hendak menyingkirkan kerja yang tak tercatat.

Ia menolak dimadu. Bukan ledakan emosi, melainkan keputusan rasional tentang martabat. Ia memilih kehilangan suami daripada kehilangan diri.

Retakan itu tidak berisik. Ia berjalan pelan, seperti karat. Kata-kata menjadi jarang, pekerjaan harian tetap dikerjakan justru karena dikerjakan, retakan makin terasa.

Sekitar 1943, mereka berpisah. Republik hampir lahir. Kolonialisme runtuh oleh perang dunia. Jepang datang. Panggung terbuka. Nama Sukarno membesar. Tetapi di Bandung, seorang perempuan menutup pintu dengan tenang. Membawa seluruh kisah yang tidak diminta naik ke podium. Ironi sejarah bekerja dengan presisi kejam; fondasi telah diletakkan, tetapi pendirinya melangkah ke panggung tanpa perempuan yang menahan fondasi itu.

Tulisan ini memilih menilai struktur, bukan sekadar individu karena strukturlah yang mengajar kita menganggap kerja perawatan sebagai sesuatu yang bisa diganti.

Di sini, tragedi mereka bukan sekadar kisah seorang lelaki besar dan perempuan setia. Ia adalah cermin struktur sosial. Bagaimana tubuh perempuan sering ditakar lewat fungsi reproduksi. Bagaimana “alasan politik” dan “alasan keturunan” bisa menyingkirkan jasa-jasa yang tak ternilai. Inggit, dalam kaca mata sejarah sosial, mewakili kerja perawatan (care work) yang menjadi prasyarat lahirnya pemimpin publik tetapi jarang diakui sebagai jasa politik.

Republik Berdiri, Kesunyian Bertambah

Kusno menjadi Sukarno. Republik berdiri. Bendera berkibar. Nama Inggit menghilang dari panggung. Tidak ada monumen untuk dapur yang menghidupi revolusi. Tidak ada tugu untuk kesabaran yang menjaga seorang pemimpin tetap waras.

Pendudukan Jepang mengubah lanskap, panggung terbuka, nama besar naik. Di Bandung, Inggit menutup pintu dengan tenang membawa kisah yang tak diminta naik ke podium. Ia tidak meminta kompensasi, tidak menuntut rehabilitasi. Ia hidup sebagaimana ia selalu hidup; menata hari, merawat diri, menjaga jarak dari gemuruh.

Negara mencatat apa yang bisa diukur. Ia lupa pada yang menopangnya. Kerja perawatan menjadi tak terlihat.

Tahun 1960, republik telah berdiri lima belas tahun. Kekuasaan datang ke rumah kecil itu. Tidak ada upacara, tidak ada wartawan.

Hanya dua manusia yang pernah berdiri di sisi paling gelap dari perjalanan ini. Permintaan maaf singkat kekuasaan tak terlatih meminta maaf. Inggit tidak menuntut apa pun. Ia hanya berkata, “pimpinlah negeri ini dengan baik”. Kalimat itu bukan pengampunan murahan. Ia tuntutan etis tertinggi kelapangan jiwa yang menolak menjadikan luka sebagai alat tawar.

Maaf yang datang terlambat tidak mengembalikan waktu. Ia menguji kedewasaan moral.

Adegan itu bila ditulis sebagai novel seharusnya tidak dipenuhi tangisan melodramatis. Yang lebih menyayat adalah kesederhanaannya. Seorang perempuan yang ditinggalkan memilih tidak mengubah luka menjadi dendam, karena ia paham dendam hanya akan mengerdilkan makna pengorbanan puluhan tahun.

Dalam etika klasik, ini dekat dengan kebajikan magnanimity, kelapangan jiwa. Dalam maknawi, ia dekat dengan “maaf” sebagai bentuk kemerdekaan batin. Tidak lagi menggantungkan harga diri pada pengakuan orang yang menyakiti.

Di titik ini, pembaca diundang berdiri di ruangan itu, merasakan keheningan yang lebih keras daripada tepuk tangan. Karena maaf, ketika datang terlambat, tidak pernah bisa mengembalikan waktu. Ia hanya menguji kedewasaan moral.

1970: Wisma Yaso dan Kesetiaan Terakhir

21 Juni 1970, kabar wafat tiba. Situasi politik ketat, akses dibatasi. Cerita kabar, Inggit yang renta berangkat juga menuju Wisma Yaso. Ia datang bukan sebagai mantan istri presiden, melainkan sebagai manusia yang pernah menjaga hidup orang lain agar tidak runtuh.

Tidak ada kamera, tidak ada mikrofon. Yang ada doa dalam bahasa hati. Di samping jasad itu, Inggit berucap dalam bahasa Sunda menyampaikan doa, perpisahan, dan kesetiaan yang tidak menuntut pengakuan. Kesetiaan mencapai bentuk paling sunyi, tanpa harapan balasan.

Republik ini sering dibayangkan lahir dari pidato dan senjata. Padahal ia juga lahir dari dapur, dari kunjungan penjara, dari penantian panjang, dari perempuan yang memilih bertahan tanpa janji.

Bila pembaca hanyut, itu karena kisah ini bukan milik masa lalu. Ia hidup setiap kali ekonomi menekan, setiap kali perjuangan dimulai dari rumah, setiap kali perempuan diminta berkorban tanpa pengakuan.

Keadilan sejarah bukan menambah nama pada jalan. Ia menuntut perubahan sudut pandang, “membaca republik dari belakang panggungtempat kerja perawatan berlangsung”. Inggit Garnasih tidak mendirikan republik di podium. Ia mendirikannya dengan memastikan seorang revolusioner tidak mati kelaparan, tidak gila di penjara, dan tidak tenggelam di pengasingan. Republik yang dewasa adalah republik yang berani mengakui perempuan di balik pendirinya.

Republik yang Tidak Pernah Masuk Podium

Republik ini sering dibayangkan lahir dari pidato dan senjata. Padahal ia juga lahir dari dapur, dari kunjungan penjara, dari penantian panjang, dari perempuan yang memilih bertahan tanpa janji.

Inggit Garnasih adalah republik yang tidak pernah diresmikan. Ia adalah fondasi yang tidak dicatat. Jika kita ingin adil pada sejarah, kita harus menggeser sudut pandang. Melihat republik dari belakang panggung tempat perempuan bekerja tanpa tepuk tangan.

Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang punya pendiri, tetapi bangsa yang berani mengakui perempuan di balik pendirinya.

Sejarah selalu datang dengan nada yakin, seolah segala sesuatu telah selesai. Ia menyusun barisan peristiwa, menegakkan tanggal, menempelkan nama-nama besar di dinding ingatan nasional. Dari kejauhan, republik tampak rapi sebuah bangunan yang berdiri tegak, lengkap dengan pilar, atap, dan bendera yang berkibar.

Tetapi Inggit tidak pernah melihat republik dari kejauhan.

Ia melihatnya dari jarak sedekat nadi.

Dari panas tungku dapur.

Dari jalan sempit menuju penjara.

Dari dek kapal yang berbau asin dan ketidakpastian.

Dari malam-malam panjang ketika harapan harus dijaga agar tidak mati sebelum pagi.

Bagi Inggit, republik bukan hasil pidato.

Ia adalah kerja harian yang tak selesai.

Ketika orang-orang menyebut Soekarno sebagai pemimpin besar, Inggit melihat seorang manusia yang kerap pulang dengan tubuh letih dan pikiran yang hampir runtuh.

Ketika kata-kata besar bergema di ruang sidang dan lapangan, Inggit mengingat sunyi penjara tempat kata-kata itu nyaris tak menemukan udara. Dan ketika bendera akhirnya dikibarkan. Ia tahu, tidak semua tangan yang mengangkat republik ikut terlihat dalam foto.

Di sinilah sejarah sering tergelincir.

Ia mengira keberanian selalu berbentuk teriak.

Padahal keberanian yang paling lama bertahan sering justru berbentuk diam.

Inggit memahami bahwa cinta kepada rakyat jarang bisa langsung menjangkau rakyat. Ia harus lewat tubuh manusia lewat satu suara, satu pikiran, satu nama. Maka ia mencintai Soekarno bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai jalan.

Jalan bagi mereka yang tak punya bahasa untuk melawan. Jalan bagi mereka yang lapar tetapi dipaksa diam. Jalan bagi rakyat yang hanya bisa berharap ada seseorang di depan sana yang mau menanggung risiko.

Cinta semacam itu tidak romantis.

Ia keras, berdebu, dan sering tak adil.

Ketika cinta itu menuntut perpisahan, Inggit tidak menganggapnya kekalahan. Ia tahu sebagaimana sejarah mengajarkan dengan kejam. Bahwa republik tidak pernah lahir tanpa biaya. Dan biaya itu sering kali dibayar oleh mereka yang namanya tidak dicetak tebal.

Ia memilih mundur bukan karena kalah, tetapi karena ia menolak menukar martabat dengan alasan apa pun, bahkan alasan yang disebut suci.

Di tahun-tahun setelah republik berdiri, Inggit tidak mengejar ingatan. Ia tidak mengumpulkan arsip untuk membela diri. Ia tidak menulis sejarah tandingan.

Ia hidup sebagaimana ia selalu hidup. Mengerjakan yang perlu dikerjakan, merawat yang masih bisa dirawat, dan membiarkan sejarah berjalan tanpa harus menyeret namanya.

Sikap itu bukan kepasrahan.

Ia adalah keyakinan sunyi bahwa kebenaran tidak selalu perlu disuarakan untuk tetap benar.

Maka epilog ini tidak dimaksudkan untuk menutup kisah Inggit. Justru sebaliknya. Ia membuka pertanyaan bagi republik itu sendiri. Sebab setiap bangsa, cepat atau lambat, akan dipaksa bercerminbukan pada pahlawan yang dielu-elukan, melainkan pada mereka yang dilupakan.

Jika suatu hari republik ini ingin mengukur kedewasaannya, ia tidak cukup menghitung usia kemerdekaan atau panjang daftar undang-undang. Ia harus berani bertanya, siapa saja yang telah bekerja tanpa tepuk tangan agar kami bisa menyebut diri merdeka?.

Dan bila pertanyaan itu membawa kita kembali kepada seorang perempuan yang memilih bertahan di luar panggung, yang mencintai rakyat melalui satu manusia, dan yang merawat republik tanpa pernah menuntut balasan, maka barangkali, pada saat itulah, sejarah mulai ditulis dengan cara yang lebih jujur.

Bukan dari podium.

Melainkan dari kehidupan.

"Inggit Garnasih adalah Republik yang berjalan tanpa bendera.

Dan bila hari ini kita masih berbicara tentang keadilan, maka keadilan pertama adalah mengingat".

Doa Sunyi di Ujung Sejarah

Pada suatu senja yang tidak dicatat kalender negara,

Inggit duduk diam,

memandang republik seperti seseorang memandang kekasih

yang telah lama pergi,

tetapi masih hidup di denyut nadi.

Ia tidak menyebut namanya cinta.

Cinta baginya terlalu kecil untuk apa yang ia rawat.

Ia menyebutnya amanah.

Aku mencintaimu, katanya dalam diam,

bukan karena engkau kembali,

tetapi karena engkau pernah memintaku bertahan

saat semua pintu tertutup.

Aku mencintaimu, katanya pada republik,

bukan karena engkau berdiri megah,

tetapi karena engkau lahir dari tubuh-tubuh yang tidak disebut,

dari dapur-dapur yang tidak dipotret,

dari perempuan-perempuan yang tidak diberi gelar.

Dalam diri Soekarno,

Inggit tidak melihat singgasana.

Ia melihat rakyat yang lapar,

yang berbicara melalui satu mulut

karena jutaan lainnya dibungkam.

Ia mencintai Soekarno

sebagaimana Rabiah mencintai Tuhan;

tanpa pamrih surga,

tanpa takut neraka.

Jika engkau berdiri, berdirilah untuk mereka.

Jika engkau jatuh, aku akan menahanmu,

bukan agar engkau berkuasa,

tetapi agar engkau tidak kehilangan manusia.

Dan ketika cinta itu harus dilepaskan,

Inggit tidak meratap.

Ia tahu, kata Rumi,

bahwa cinta sejati tidak meminta tinggal,

ia hanya meminta menjadi jalan.

Maka ia membiarkan Soekarno berjalan

menjadi republik,

sementara ia sendiri tetap tinggal

menjadi tanah.

Tanah tidak berteriak ketika diinjak.

Tanah hanya memastikan

benih tumbuh.

Wahai republik,

jika hari ini engkau merasa besar,

ingatlah;

ada cinta yang memilih tidak disebut

agar engkau bisa disebut bangsa.

Dan bila suatu hari engkau lupa

pada mereka yang merawatmu dari sunyi,

ingatlah doa seorang perempuan

yang tidak meminta apa-apa,

selain agar engkau adil

pada rakyat yang ia cintai

melalui satu nama

yang pernah ia jaga

dengan seluruh hidupnya.

Inggit