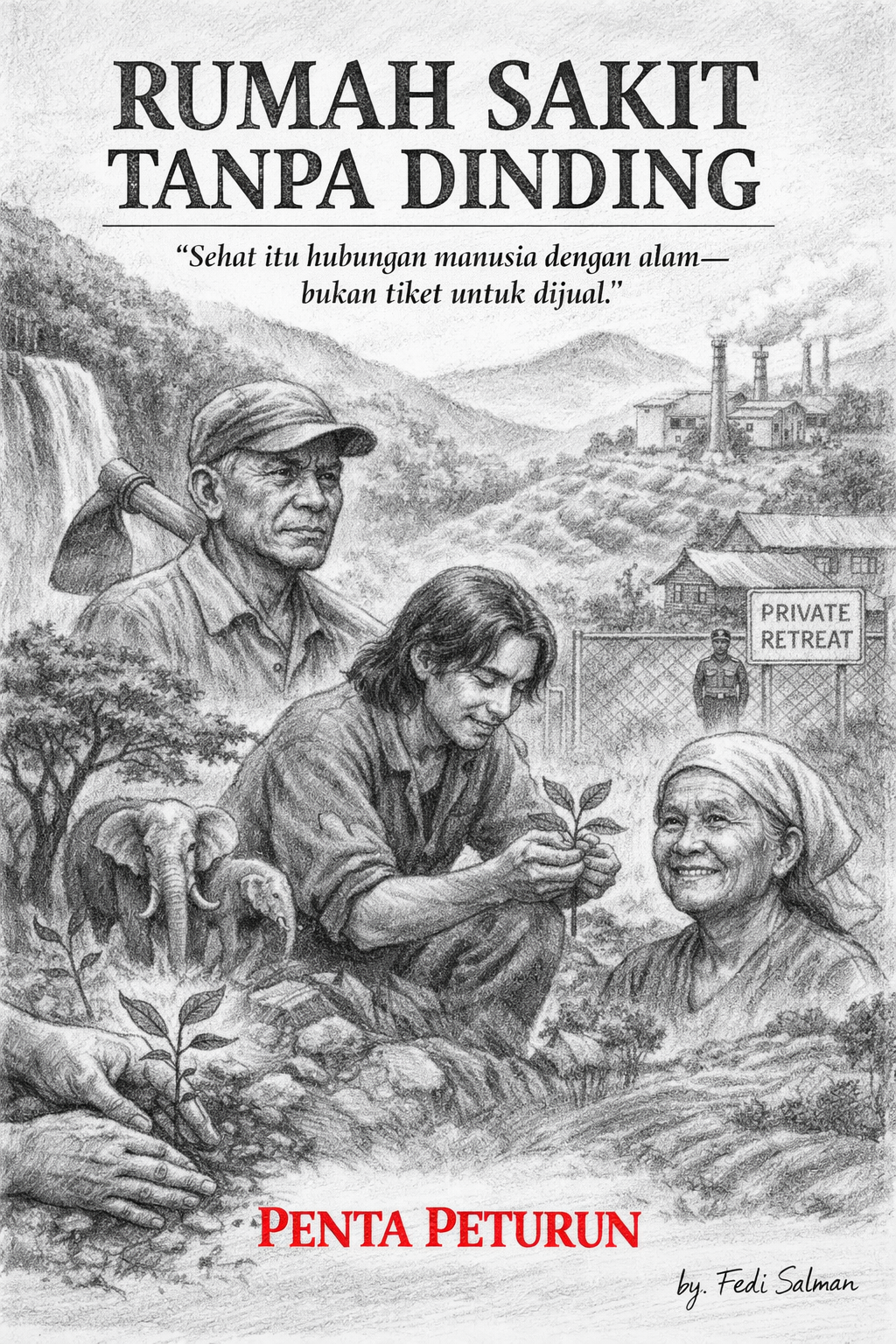

RUMAH SAKIT TANPA DINDING

Saat Hutan Menjadi Dokter dan Republik Dipaksa Belajar

Kita hidup di negeri yang sibuk membangun rumah sakit, tetapi pelan-pelan merobohkan ruang paling tua tempat tubuh manusia belajar pulih yakni hutan. Di Lampung dari punggung TNBBS, Gunung Betung Register 19 hingga tanah batu Gunung Balak Register 38. Kisah Pak Turiman, Ashadi, dan Mbah Weluk memperlihatkan satu kebenaran yang sering disembunyikan birokrasi. Sehat bukan sekadar urusan obat dan dinding putih, melainkan urusan udara, tanah, air, pangan, dan martabat. “Rumah Sakit Tanpa Dinding” adalah seruan agar republik berhenti memproduksi pasien lewat kebijakan yang merusak, dan mulai memulihkan manusia dengan memulihkan alam tanpa menipu, tanpa menggusur, tanpa menjual harapan sebagai tiket.

Memeluk Pohon: Sains, Energi, dan Ingatan Tubuh Manusia yang Terlupakan

Di dunia yang semakin dikepung beton, algoritma, dan layar, tubuh manusia perlahan kehilangan satu kemampuan dasarnya, “berelasi dengan alam”. Bukan sekadar menikmati pemandangan hijau, melainkan berhubungan secara langsung melalui sentuhan, napas, dan keheningan. Salah satu bentuk relasi paling sederhana namun paling disalah pahami adalah memeluk pohon. Bagi sebagian orang, tindakan ini dianggap romantik, eksentrik, bahkan irasional. Namun di balik gestur yang tampak sederhana itu, tersimpan jejak panjang praktik budaya, bukti ilmiah lintas disiplin, dan temuan biologi modern yang semakin sulit diabaikan.

Dari kebiasaan budaya ke objek ilmu pengetahuan. Dalam banyak masyarakat tradisional, memeluk atau menyentuh pohon bukanlah perilaku asing. Di Bali, pohon beringin, pule, dan kepuh diberi kain poleng bukan sekadar simbol religius, tetapi penanda bahwa pohon dianggap memiliki daya hidup yang otonom. Di Jepang, praktik Shinrin-yoku (forest bathing) sejak 1980-an diinstitusionalisasi oleh Kementerian Kehutanan Jepang sebagai intervensi kesehatan publik. Data mereka menunjukkan. Penurunan kadar kortisol rata-rata 12–15% setelah 20–30 menit berada di hutan. Penurunan tekanan darah sistolik 5–7 mmHg. Peningkatan aktivitas Natural Killer Cells (NK cells) hingga 40%, bertahan selama lebih dari satu minggu. Angka-angka ini bukan metafora. Ini adalah data fisiologis.

Biofield Manusia dan Otonomi Energi Pohon

Tubuh manusia bukan sekadar struktur biologis, melainkan sistem bioelektromagnetik. Jantung menghasilkan medan magnet sekitar 60 kali lebih kuat daripada otak. Pohon, sebagai organisme hidup besar, juga menghasilkan medan listrik dan magnetik sendiri melalui; aliran ion dalam xilem-floem, respirasi seluler, dan interaksi akar - tanah. Ketika manusia memeluk pohon, terjadi sinkronisasi medan bukan dalam pengertian mistik, melainkan koherensi elektromagnetik. Penelitian neurokardiologi menunjukkan bahwa kontak dengan lingkungan alami meningkatkan heart rate variability (HRV), indikator penting kesehatan sistem saraf otonom. Dalam bahasa yang lebih sederhana, "tubuh manusia “menenangkan dirinya” ketika bersentuhan dengan sistem hidup yang stabil.

Mikrobiologi: penyembuhan yang tak terlihat. Kulit pohon adalah habitat bagi ribuan spesies mikroorganisme. Salah satu yang paling banyak diteliti adalah Mycobacterium vaccae, bakteri tanah yang terbukti; meningkatkan produksi serotonin, menurunkan gejala kecemasan, dan memperbaiki respons imun. Penelitian di Inggris dan Finlandia menunjukkan bahwa anak-anak yang rutin bermain di lingkungan alami memiliki; keragaman mikrobioma kulit 30–50% lebih tinggi, risiko alergi dan autoimun yang lebih rendah. Ketika seseorang memeluk pohon, kulit manusia terpapar mikroba lingkungan yang tidak patogen, memperkaya ekosistem mikrobioma tubuh. Ini bukan sekadar “kontak alam”, tetapi intervensi biologis halus.

Energi, Kuantum, dan Bahasa yang perlu diluruskan. Istilah “energi kuantum” sering disalahgunakan. Namun dalam konteks ini, yang dimaksud bukanlah klaim pseudo-sains, melainkan; transfer ion, resonansi elektromagnetik lemah, dan koherensi sistem kompleks. Sel hidup memancarkan biofotons emisi cahaya ultra-lemah yang berperan dalam komunikasi sel. Studi Fritz-Albert Popp, biofisikawan Jerman sejak 1970 menunjukkan bahwa organisme sehat memiliki emisi biofoton yang lebih koheren. Interaksi dengan lingkungan alami meningkatkan koherensi ini. Dengan kata lain, “tubuh manusia membaca alam sebagai informasi, bukan sekadar objek.

Pohon sebagai Sistem Energi Otonom

Pohon bukan objek pasif. Ia adalah organisme hidup besar dengan sistem energi sendiri. Memiliki aliran ion dari akar ke daun, pertukaran listrik mikro antara akar dan tanah, serta respirasi seluler sepanjang batang. Penelitian ekofisiologi menunjukkan, “pohon menghasilkan potensial listrik internal, berkomunikasi dengan pohon lain melalui jaringan akar dan mikoriza, dan merespons sentuhan serta luka secara elektrik”.

Dengan kata lain, pohon memiliki otonomi energi biologis. Apa yang terjadi saat manusia memeluk Pohon?. Ketika manusia memeluk pohon, terjadi beberapa proses simultan. Sinkronisasi medan lemah, medan elektromagnetik tubuh manusia yang fluktuatif bertemu dengan medan pohon yang relatif stabil. Sistem biologis cenderung mengikuti pola paling stabil sebuah prinsip fisika sistem kompleks. Aktivasi sistem saraf parasimpatik. Sentuhan pada permukaan alami dapat menurunkan aktivitas saraf simpatik (fight-or-flight), meningkatkan saraf parasimpatik (rest-and-digest). Inilah sebabnya napas melambat, bahu mengendur, dan pikiran menjadi lebih jernih.

Grounding elektrofisiologis. Kulit manusia yang bersentuhan dengan batang pohon dan tanah memungkinkan pertukaran muatan listrik mikro. Studi earthing menunjukkan bahwa kontak dengan permukaan alami dapat menurunkan peradangan, menstabilkan ritme biologis, dan memperbaiki kualitas tidur. Ini bukan metafora. Ini adalah fenomena listrik lemah yang terukur.

Implikasi kesehatan mental dan kebijakan publik. Jika kontak fisik dengan alam terbukti; menstabilkan sistem saraf, meningkatkan koherensi biofield, dan menurunkan stres kronis, maka ia layak dipertimbangkan sebagai; terapi komplementer, intervensi preventif, dan kebijakan ruang hidup manusia. Bukan untuk menggantikan medis, tetapi melengkapi.

Praktik Sosial yang Masih Hidup

Di Indonesia, praktik ini masih bertahan. Petani kopi di Lampung dan Toraja menyentuh batang pohon sebelum panen. Masyarakat Baduy melarang pemotongan pohon tertentu karena dianggap “penjaga keseimbangan”. Di Jawa, ritual nyadran sering dilakukan di bawah pohon tua. Ini bukan sekadar tradisi, tetapi mekanisme sosial menjaga kesehatan ekologis dan psikis komunitas. Hal serupa di luar Nusantara.

Fenomena ini bersifat global. Jepang, sebelum istilah Shinrin-yoku, masyarakat pedesaan sudah lama melakukan komorebi menghabiskan waktu bersentuhan dengan pohon di sela cahaya daun. Skandinavia: tradisi friluftsliv (hidup di alam terbuka) menekankan kontak langsung dengan hutan sebagai kebutuhan hidup. Masyarakat Indian Amerika: pohon dianggap relatives (kerabat), bukan sumber daya.

Konsistensi lintas budaya ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan kebetulan, melainkan respons adaptif manusia terhadap lingkungan hidupnya. Hal ini menunjukkan yang kini dikaji laboratorium dan jurnal ilmiah sesungguhnya telah lama hidup dalam praktik masyarakat. Bedanya, dulu ia disebut adat, kini disebut terapi. Pertanyaan pentingnya bukan apakah tradisi itu benar, melainkan mengapa kita meninggalkannya terlalu cepat.

Pohon sebagai regulator emosi sosial. Antropologi kesehatan menunjukkan bahwa banyak praktik adat berfungsi sebagai regulator stres kolektif; tempat berkumpul di bawah pohon, ritual menyentuh alam, dan larangan merusak elemen tertentu. Semua ini guna menurunkan ketegangan sosial, mencegah konflik, dan menjaga kesehatan mental komunitas. Mengapa hari ini relevan.

WHO mencatat peningkatan gangguan kecemasan global lebih dari 25% pasca-pandemi. Obat dan terapi penting, tetapi tidak cukup. Dunia membutuhkan intervensi berbasis lingkungan yang murah, aman, dan berkelanjutan. Memeluk pohon tidak menggantikan medis. Tetapi ia; menurunkan stres, menstabilkan sistem saraf, memperbaiki mikrobioma, dan mengembalikan rasa keterhubungan yang hilang.

Pelukan sebagai etika baru. Dalam dunia yang memisahkan manusia dari alam, memeluk pohon adalah tindakan kecil dengan makna besar. Ia bukan pelarian, melainkan pengakuan bahwa tubuh manusia masih bagian dari ekosistem hidup. Mungkin, di tengah krisis kesehatan mental dan ekologis, yang kita perlukan bukan teknologi baru, tetapi keberanian untuk kembali menyentuh yang hidup.

Tubuh manusia bukan sekadar daging dan kimia, tetapi sistem hidup yang membaca dan merespons lingkungan secara elektrik dan energetik. Memeluk pohon bekerja bukan karena kepercayaan, melainkan karena tubuh mengenali stabilitas kehidupan lain dan menyesuaikan diri.

POHON: Memiliki Hak Pembelaan di Pengadilan

Pada mulanya, yang menyakitkan bukanlah penyakit itu sendiri. Melainkan cara hidup yang pelan-pelan memaksa manusia lupa bernapas. Kota menjejalkan hari ke dalam kotak-kotak. Jadwal, target, rapat, notifikasi, utang yang tak selesai, dan rasa takut yang dipoles jadi “ketahanan.” Di jalanan, asap knalpot menempel di paru-paru seperti cap lembaga. Di kantor, lampu neon menggantikan matahari. Di rumah, layar menggantikan teduh. Lalu kita heran, “mengapa dada berat, mengapa tidur pecah, mengapa kepala seperti ladang perang”.

Ketika tubuh akhirnya menyerah, kita diarahkan ke satu tempat yang dianggap suci oleh zaman modern, “rumah sakit”. Dinding putih, bau antiseptik, angka-angka di monitor, nomor antrean, dan kalimat-kalimat yang terdengar ilmiah tapi sering terasa dingin. Di situ kesehatan seakan hanya persoalan “normal” atau “tidak normal,” seakan jiwa cukup diberi resep, seakan alam tak punya peran selain jadi latar di kalender meja.

Padahal ada rumah sakit yang jauh lebih tua dari semua itu. Rumah sakit yang tidak mengenal loket, tidak mengenal jam besuk, dan tidak memerlukan kartu apa pun. Rumah sakit itu tidak punya dinding. Plafonnya daun. Lantainya tanah. Perawatnya angin, air, dan makhluk-makhluk kecil yang tak pernah dipuji karena tak pernah tampil di panggung. Rumah sakit itu bernama, “hutan”.

Aku menulis kisah ini bukan untuk menjual “healing” sebagai barang dagangan baru. Justru sebaliknya. Untuk menolak kebohongan yang sering menunggangi kata “healing.” Aku tidak ingin menjadikan pohon sebagai jimat, tidak ingin menjadikan “energi” sebagai kata sakti yang menipu orang lelah. Yang ingin kutegakkan sederhana tetapi keras, “sehat itu hubungan, hubungan manusia dengan udara yang bersih, dengan air yang jujur, dengan tanah yang hidup, dengan pangan yang tidak membuat orang saling menerkam”.

Diujung pulua Sumatera bernama Lampung, hubungan itu tampak seperti luka yang sedang dijahit ulang.

Ada Pak Turiman, petani berambut putih, tinggi berotot, sorot mata tajam, suara bijak. Sejak usia tiga belas menyusur rimba Gunung Betung, Pesawaran, hingga punggung TNBBS, dipandu tentara veteran perang 1945 "orang Semendo". Pernah dilepas sendirian mencari savana gundul untuk dihijaukan dengan kopi, durian, jengkol, pete agar perut manusia terisi dan “pemilik semesta” tersenyum.

Ada Ashadi berambut gondrong dari Bengkulu, lulusan SKMA yang sejak tujuh belas masuk rimba mempelajari tanah, ketinggian, air, jenis pohon dan karakternya. Pernah tersesat dan berhadapan dengan binatang buas hingga memahami, intuisi bukan mitos murahan. Tetapi cara tubuh membaca sinyal lemah saat data habis, lalu kembali berdiri sebagai ilmu yang disiplin.

Ada Mbah Weluk yang pernah ditransmigrasikan pada 1980-an, tak tahan, kembali ke tandus dan konflik Gunung Balak Register 38, tanah batuan vulkanik tua, keras, disangka mustahil. Lalu pada 2022, bersama RHL, menanam alpukat Siger di satu hektar dan memanen 4.700 kg. Panen susulan; 80 kg, 50 kg, 30 kg buah selang yang terus muncul. Di platform online menyebutkan harga berkisar antara Rp30.000 - Rp65.000 per kg, terdiri dari “A glowing super” dan “A pasar”.

Di antara mereka, aku hadir sebagai pencatat yang tidak ingin jadi pedagang harapan. Aku menyebut sebuah kerangka FHRI; Forest Healing Readiness Index sebagai daya imajinasi penulis. Semoga ada ilmuwan yang sudi mengorek tanah ilmu pengetahuan hingga kerangka itu menjadi nyata. Dapat diuji, dapat diaudit, dapat dipakai untuk membela hutan dari keputusan rapat yang dingin. Karena di negeri ini, hutan sering kalah bukan oleh fakta, melainkan oleh kalimat pembenaran.

Meminjam ilmunya Prof. Robertus Robet, Ekosipasi; simfoni pembebasan di mana alam tak lagi menjadi budak, melainkan subjek yang setara. Sebuah manifesto yang menegaskan bahwa kemerdekaan manusia hanya akan utuh jika nafas hutan dan riak sungai ikut merdeka bersamanya. Ini adalah kritik pandangan antroposentrisme, manusia merasa menjadi pusat segalanya dan memperlakukan alam hanya sebagai cadangan bahan baku ekonomi.

Padahal pohon yang ditebang atau hewan yang habitatnya rusak dapat memiliki pembelaan di pengadilan, sebagaimana manusia memiliki hak hukum. "Kemerdekaan manusia tidak akan pernah utuh tanpa kemerdekaan alam". Baginya, politik kewargaan masa depan harus mencakup hak-hak entitas non-manusia. Ekosipasi bukan sekadar teori lingkungan, melainkan tugas peradaban untuk memulihkan kerusakan alam yang telah melampaui batas kritis.

Prolog ini adalah pintu. Setelah pintu, kau akan masuk ke ruang rawat yang sesungguhnya. Rimba yang basah, tanah yang tua, savana yang gundul, kebun yang tumbuh di atas batu, dan konflik yang membuat manusia saling menuding. Kau akan melihat bahwa rumah sakit tanpa dinding tidak menjanjikan mukjizat. Ia menjanjikan kondisi pulih, jika kita tidak membohongi manusia, tidak merusak alam, dan tidak memperdagangkan semesta.

Jika kau masih membaca sampai sini, berarti kau sudah siap menerima satu kebenaran yang sederhana namun menuntut keberanian. Kadang yang paling menyembuhkan bukan obat baru, melainkan keberanian untuk pulang ke akar dan menjaga agar akar itu tidak dirampas.

Agitasi Rakyat

Hutan bukan latar. Hutan adalah organ.

Yang tak bisa diuji jangan dijual sebagai obat.

Ukur - banding - ulang - cari plateau - catat bias.

Sehat adalah kemampuan pulih, bukan sekadar “tidak sakit.”

Menjual “healing” sambil merusak hutan adalah dosa berlapis.

Kota Membuatmu Sakit, Lalu Menyuruhmu Tersenyum

Dengar baik-baik, sebab republik suka membuat orang lupa, “kota itu mesin penggiling napas”. Kau bangun pagi belum sempat menyapa tubuhmu sendiri, sudah dicekik rutinitas, diseret target, dipaksa tertawa di depan atasan, lalu malamnya pulang dengan dada seperti dipaku.

Kau bertahan. Kau bilang, “ini hidup.”

Padahal itu bukan hidup. Itu bertahan hidup.

Dan ketika tubuhmu menyerah, “tekanan darah naik, tidur hancur, pikiran jadi perang sipil”, kau disuruh ke rumah sakit. Kau disuruh percaya pada dinding putih, bau antiseptik, dan angka-angka di monitor yang bicara seperti polisi.

Aku duduk di ruang tunggu RS DKT (Dinas Kesehatan Tentara). Aku bukan tentara organik, bukan juga tentara rakyat. Aku adalah rakyat sipil biasa. Lampu neon dingin seperti tatapan kantor pajak. Orang-orang menunggu dipanggil nomor antrean, seperti menunggu pengampunan dari mesin.

“A seratus tiga…”

“A seratus empat…”

Orang menunduk pada angka. Seakan-akan sehat adalah izin dari alat.

Di situlah aku bilang dalam hati, “kita perlu rumah sakit yang tidak memelihara ketakutan”. Rumah sakit yang tidak memakai dinding untuk memutus hubungan manusia dengan bumi. Rumah sakit yang tidak mengubah pasien jadi pelanggan.

Namaku Penta Peturun. Aku tidak datang membawa jimat. Aku membawa dua hal yang sama-sama bisa membakar, “cerita dan metodologi”. Karena di negeri ini, kalau kau hanya bawa cerita, orang bilang “halu.” Kalau kau hanya bawa metodologi, orang bilang “dingin.” Maka aku bawa keduanya, supaya republik tidak bisa lari. Dari sanalah cerita ini dimulai.

Aku pergi ke Lampung. Ke hutan. Ke tanah yang masih menyimpan nadi tua.

Aku mencari rumah sakit tanpa dinding.

Pak Turiman: Petani Putih Rambut yang Mengerti Jalan Sunyi Hutan

Di pinggir jalur rimba, aku bertemu seorang lelaki yang berdiri seperti batang kayu tua yang tidak mau tumbang. Rambutnya putih, bukan putih kosmetik, putih yang lahir dari matahari, peluh, dan amarah yang ditahan. Tubuhnya tinggi berotot, bukan otot gym, tapi otot orang yang hidupnya kerja, “menebas, mengangkat, menyusur, menanam, memikul air. Sorot matanya tajam, tetapi suaranya bijak, seperti tanah yang sudah banyak menelan peristiwa namun tidak sombong”.

Namanya Pak Turiman. Tegar dengan pendirian, setegar organ tempatnya bergabung "DRL" Dewan Rakyat Lampung.

Ia tidak tanya namaku dulu. Ia tanya maksudku. Karena orang rimba punya satu cara menilai manusia, “bukan dari gelar, tapi dari niat dan keberanian”.

“Kau mau ngapain ke dalam?” suaranya datar, tapi ada arus besar di baliknya.

“Mau bikin rumah sakit,” jawabku.

Ia tertawa kecil. “Di sini tidak ada dinding. Kau salah alamat.”

“Justru itu,” kataku. “Saya mau rumah sakit tanpa dinding.”

Ia menatapku lama, seperti menimbang apakah aku orang kota yang mau bikin konten atau orang yang benar-benar mau belajar.

Pak Turiman pernah menyusur rimba sejak usia tiga belas. Bukan karena hobi. Karena hidup memaksa. Ia dipandu seorang eks veteran tentara kemerdekan 1945 “orang Semendo” yang kata-katanya tidak banyak, tapi langkahnya tidak pernah salah. Veteran itu punya kebiasaan yang keras, “melepas anak di rimba” agar belajar tidak menangis pada gelap.

“Kau pernah dilepas sendirian?” tanya Pak Turiman.

Aku menggeleng.

“Nah. Itu masalahnya. Orang kota suka ngomong hutan dari kursi. Padahal hutan itu bukan kata. Hutan itu ujian.”

Ia pernah dilepas sendiri didalam rimba mencari lahan di atas gunung yang savana, tanpa pohon. Savana itu seperti luka di punggung bukit, “luas, sunyi, panas, tidak ada yang meneduhkan”. Tapi di situlah ia diberi tugas seperti hukuman dan sekaligus amanah, hijaukan”.

Bukan hijaukan untuk gaya. Hijaukan untuk perut manusia. Hijaukan untuk membuat senyum “pemilik semesta”, kata Pak Turiman, sambil menepuk batang pohon yang dilewatinya, seperti menepuk pundak sahabat.

“Kopi,” katanya. “Durian. Jengkol. Pete.”

Ia menyebut tanaman seperti menyebut anggota keluarga, “masing-masing punya tabiat, masing-masing punya guna”. Kopi untuk napas ekonomi. Durian untuk kegembiraan. Jengkol dan pete untuk rakyat untuk yang tidak malu makan yang pedas baunya, karena hidup memang tidak pernah wangi.

Aku menulis cepat di buku catatan. Tapi Pak Turiman menahan tanganku.

“Tulis boleh,” katanya. “Tapi jangan jadikan tulisanmu alasan untuk merampas hutan.”

Aku mengangguk.

Di belakang kami, suara serangga berbaur dengan gerisik daun. Ada bau humus, bau tanah tua. Aku tiba-tiba sadar, di sini, kata “sehat” tidak dibuat oleh iklan suplemen. Kata “sehat” lahir dari kemampuan bertahan, menanam, dan pulih.

Aku ingin bilang pada pembaca “pada kau yang membaca ini” bahwa kalau kau ingin sehat, jangan cuma cari obat. Cari akar. Tapi bukan akar mistik, “akar yang bisa kau pijak”. Dan di sinilah Pak Turiman menjadi tokoh yang memimpin langkahku.

Ashadi: Gondrong dari Bengkulu, “Suhu” yang Menolak Seragam

Dua hari kemudian, di sebuah titik yang tidak ada di brosur wisata, aku bertemu Ashadi. Ia datang seperti angin yang tidak minta izin. Rambut gondrong, wajah keras tapi teduh, tubuh ringkas seperti orang yang bisa jalan jauh tanpa banyak makan. Ia tidak memakai seragam dinas kehutanan. Ia melepasnya bukan karena benci negara, tapi karena ia tahu,”seragam sering membuat orang lupa akar masalah”.

Ashadi lahir di Bengkulu. Sejak usia tujuh belas, ia masuk rimba bukan untuk bersembunyi, tapi untuk belajar. Jenis binatang, tanah, ketinggian, aliran air, karakter pohon. Ia membaca hutan seperti orang membaca kitab, bukan untuk pamer hafalan, tapi untuk memahami makna. Ia bocah kecil lulus SMP di Bengkulu berbekal cerita menuju kota Pekanbaru, Riau berjarak sekitar 775 km. Menggunakan bus tua tidak kurang 20 jam perjalanan jalur darat menuju SKMA. Sekolah Kehutanan Menengah Atas yang berdiri sejak tahun 1908 .

Akar pendidikan kehutanan tertua di Indonesia. Pada tahun 1938, berdiri Middelbare Boschbouw School (MBS) di Madiun oleh J.H. Becking, pimpinan Jawatan Kehutanan pada diresmikan pada tanggal 26 Agustus 1939. Sekolah cabang ada di Riau itu, kata Ashadi, bukan sekadar tempat belajar teori. Itu tempat menempa anak muda agar tidak lemah oleh hujan, tidak takut oleh sunyi, dan tidak mudah menipu diri. Mereka ditempa buka hanya rasa, karsa tapi juga militansi dan solidarttas sesama.

Tapi yang paling membuat Ashadi berbeda. Ia pernah tersesat di rimba yang tak terbayang manusia. Ia bilang rimba itu seperti dunia lain. Kompas di kepala seperti mati. Jalur hilang. Siang seperti tidak selesai. Malam seperti menutup pintu.

“Waktu itu,” katanya pelan, “alam memaksa saya percaya pada hal yang orang kota sebut mistik.”

Aku menatapnya. Aku tahu bahaya kata “mistik” dalam tulisan. Ia bisa jadi pintu kebohongan. Tapi Ashadi tidak bicara mistik seperti penjual mantra. Ia bicara mistik seperti orang yang pernah bertemu batas dirinya.

“Di rimba, ketika kamu sendiri, kamu dengar suara yang tidak kamu dengar di kota. Kamu dengar langkahmu sendiri. Kamu dengar takutmu sendiri. Kamu dengar doa yang selama ini kamu pura-pura tidak punya.”

Ia pernah bertemu binatang buas katanya. Binatang itu tidak perlu disebut dramatis. Yang penting bukan spesiesnya, tapi pengalaman. Ia belajar bahwa manusia bukan pusat semesta. Manusia hanya tamu.

“Sejak itu saya ngerti,” katanya, “mimik itu bukan percaya buta. Mimik itu cara otak manusia bertahan ketika data tidak lengkap. Tapi setelah selamat, kita harus balik ke ilmu. Mistik tanpa ilmu itu penipuan. Ilmu tanpa rasa itu kesombongan.”

Aku mencatat kalimat itu. Itu kalimat yang bisa jadi tonggak cerita ini.

Ashadi berbaur dengan petani. Ia duduk di tanah, makan singkong, ikut tertawa. Ia menularkan ilmu tanpa menggurui. Petani memanggilnya Suhu bukan karena ia minta dihormati, tapi karena ia memberi hasil. Dan hasil itu di Lampung punya nama yang keras, Gunung Balak.

Gunung Balak: Batu Tua, Konflik, dan Janji yang Ditanam dengan Air Mata

Gunung Balak bukan tempat untuk orang manja. Gunung Balak adalah tempat untuk orang yang mau bertaruh pada masa depan. Ia berada di kawasan Register 38, Lampung Timur. Hutan lindung, kata dokumen. Tapi di lapangan, kata-kata sering kalah oleh kelaparan, konflik, dan ketidakadilan. Tanahnya berbatu. Bukan batu biasa. Batuan tua, kata Ashadi, menyadur peneliti dari kampus ITB yang pernah singgah, usinya sekitar 1,5 juta tahun. Dominasi batuan vulkanik; andesit, basalt, lava, breksi piroklastik. Tanah seperti itu tidak ramah bagi pertanian instan. Tidak bisa kau tusuk dan langsung panen. Ia menuntut kesabaran. Ia memaksa orang memikirkan akar, bukan hanya buah.

“Ini tanah keras,” kata Ashadi. “Tapi bukan berarti tak bisa hidup. Justru hidup yang tumbuh di sini biasanya lebih tahan.”

Di situ, aku bertemu Mbah Weluk.

Wajahnya keriput, tapi matanya tidak pernah benar-benar tua. Ia orang yang sudah kenyang digusur dan kembali lagi. Sekitar tahun 1980-an, ketika pemerintah menertibkan kawasan hutan dari perambah dan menjalankan reboisasi besar-besaran, Mbah Weluk ikut transmigrasi ke Mesuji. Tapi ia tidak tahan. Ia pulang. Bukan pulang ke rumah nyaman, pulang ke tanah tandus dan konflik.

“Di sana saya sesak,” katanya. “Di sini saya susah, tapi saya merasa hidup.”

Kalimat itu menyayat. Karena banyak orang hidupnya seperti itu, “memilih susah yang bermakna daripada nyaman yang menghapus identitas”.

Mbah Weluk hidup di tanah yang panas, di daerah konflik yang tak pernah selesai, di antara stigma dan pengusiran. Ia berjalan terseok, tetapi ia bertahan. Ia bertahan karena manusia punya satu kekuatan yang sering diremehkan, “keras kepala yang lahir dari cinta”.

Ashadi datang. Rambut gondrong, tanpa seragam, membawa niat yang tidak banyak bicara. Bersama Kepala BPDAS Way Seputih Way Sekampung, Pak Idi mereka menjalankan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Dalam keteduhan hutan Lampung, nama Idi Bantara terukir bukan sekadar sebagai pejabat, melainkan sebagai penjaga napas bumi yang menerima anugerah Kalpataru 2024 kategori "Pengabdi Lingkungan".

Ia adalah jembatan di atas jurang konflik, sosok yang mengganti ketegangan sengketa lahan dengan rimbunnya harapan melalui filosofi manajemen kolaboratif. Di tangannya bersama sang Suhu, tanah-tanah register yang dulunya gersang oleh perselisihan kini bersalin rupa menjadi hamparan hijau Alpukat Siger Ratu Puan.

Dengan sabar, ia merangkul jemari para petani, mengajak mereka menanam bukan sekadar untuk memanen buah, melainkan untuk merawat masa depan. Melalui inisiatif bibit gratis, Idi menyemai ribuan mimpi di setiap jengkal tanah yang merindukan tajuk pohon. Bagi Idi, hutan bukanlah batas yang memisahkan manusia, melainkan rumah bersama di mana kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam berdampingan dalam harmoni yang utuh.

Di bidang garapan Mbah Weluk seluas satu hektar mereka menanam alpukat Siger.

Orang kota mungkin tidak paham betapa subversifnya tindakan itu. Menanam pohon di tanah negara berkonflik itu bukan kegiatan pertanian biasa. Itu pernyataan,“kami tidak menyerah.” Dahulu Pak Idi dan Ashadi di ejek di cemo'oh oleh mereka yang tak mengerti kemulian nurani manusia.

Tapi, semua terbantah lihat hasilnya; tahun ini, Mbah Weluk panen raya. Dari satu hektar, ia memanen sekitar 4.700 kilogram alpukat Siger. Setelah panen utama, panen susulan; 80 kg, 50 kg, 30 kg buah selang yang terus muncul. Di platform online harga rata-rata berkisar antara Rp30.000 - Rp65.000 per kg, “A glowing super” dan “A pasar”. Aku menatap angka itu lama. Angka ini bukan statistik kosong. Angka ini adalah bukti bahwa tanah yang dituduh “tandus” bisa jadi ladang senyum, kalau diperlakukan benar.

Mbah Weluk tertawa kecil saat bercerita. Tawa itu bukan tawa kaya, tapi tawa merdeka. Tawa orang yang selama ini dianggap gagal, lalu tiba-tiba punya bukti di tangan.

Ashadi menatap panen itu dengan mata berkaca, tapi ia menahan air mata. Ia hanya tersenyum bahagia. Senyum itu bukan narsis. Itu senyum orang yang melihat kerja keras rakyat menjadi hasil nyata.

“Ini,” katanya pelan, “bukan cuma alpukat. Ini kesehatan.”

Aku mengangguk.

Karena di titik ini, “kesehatan” tidak lagi sempit menjadi tekanan darah. Kesehatan adalah ekonomi yang membuat orang bisa makan tanpa mencuri. Kesehatan adalah hutan yang memberi air. Kesehatan adalah tanah yang pulih.

Ashadi dipanggil Suhu oleh para petani. Karena alpukat yang ia bimbing tanam tidak berhenti di satu hektar. Mereka bilang sudah tidak kurang dari 2.000 hektar tersebar di Lampung dan terus bertambah.

Di sini aku sadar, “rumah sakit tanpa dinding tidak hanya menyembuhkan orang per orang. Ia menyembuhkan sistem”.

Propaganda Ilmiah: Kalau Republik Waras, Hutan Jadi Infrastruktur Kesehatan

Sekarang aku bicara keras pada pembaca, “jangan bodoh. Jangan mau dibodohi. Jangan terima narasi bahwa kesehatan itu urusan individu semata”.

Kesehatan itu struktur.

Kesehatan itu kebijakan.

Kesehatan itu ruang hidup.

Kalau hutan rusak, air rusak.

Kalau air rusak, sawah rusak.

Kalau sawah rusak, rakyat lapar.

Kalau rakyat lapar, stres naik.

Kalau stres naik, tekanan darah naik.

Kalau tekanan darah naik, rumah sakit penuh.

Kalau rumah sakit penuh, duit habis.

Kalau duit habis, anak putus sekolah.

Kalau anak putus sekolah, republik panen kebodohan.

Itu rantai. Dan rantai itu bisa diputus dengan satu tindakan yang terdengar sederhana tapi sebenarnya revolusioner, “menjaga dan memulihkan hutan”.

Namun aku tidak mau propaganda kosong. Aku mau propaganda yang berdiri di atas data. Terus berharap pada semesta ini akan menjadi nyata sebuah koding FHRI Lampung:

CHEM: BVOC/phytoncides (monoterpen)

MICRO: mikrobioma (16S/ITS)

MVAC: Mycobacterium vaccae (qPCR + kontrol inhibitor)

AERO: bioaerosol (spora/m³, manfaat–risiko)

SITE: PM2.5, kebisingan, kanopi, jarak dari tepi

Bukan untuk gaya. Untuk membuktikan bahwa hutan adalah rumah sakit paling murah, paling adil, paling tua dan paling sering dirampas.

Pak Turiman mendengarkan rumus itu tanpa kagum berlebihan. Ia hanya berkata, “Angka bagus. Tapi ingat, "jangan sampai angka jadi alasan orang kota datang, foto-foto, lalu petani terusir.”

Aku mengangguk. Ia benar. “Healing” bisa jadi industri yang menyingkirkan rakyat dari tanahnya sendiri.

Di sini etika harus berdiri seperti batu.

Rumah sakit tanpa dinding bukan bisnis yang mengusir rakyat.

Ia proyek pemulihan; ekonomi – ekologi - psikologi satu napas.

Pohon Dipeluk, Tubuh Berubah: Tapi Jangan Halu - Ada Plateau

Pak Turiman mengajakku berjalan ke sebuah pohon besar. “Peluk,” katanya, seperti memberi perintah perang. Seraya saya membayangkan dia mengulang pada waktu usia 13 tahun dipimpin oleh veteran tentara perang menerobos rimba seorang diri.

Aku memeluk. Kulit batang dingin. Napas pelan. Di kepala, teori-teori berlari, “parasimpatis aktif, HRV naik, kortisol turun”.

Tapi aku ingat satu hal yang menyelamatkan tulisan ini dari kebohongan, “plateau”. Efek tidak naik tanpa batas. Hutan bukan mesin mukjizat. Ia memberikan dorongan pemulihan paling besar pada yang paling lelah.

Pak Turiman berkata, “Kau jangan jual-jual hutan kayak obat kuat.”

Aku tertawa getir. “Saya tidak jual. Saya jaga.”

“Bagus,” katanya. “Karena kalau kamu bohong, pemilik semesta tidak senyum.”

Kalimat itu membuatku diam lama. Ia bukan ancaman agama. Ia peringatan kosmik, “jangan merusak kebenaran demi popularitas”.

Tiga Orang, Tiga Jalan, Satu Pelajaran: Sehat Itu Pulih dan Berdaya

Pak Turiman mewakili generasi yang menanam dengan tubuh. Ashadi mewakili generasi yang membawa ilmu tanpa seragam. Mbah Weluk mewakili rakyat yang bertahan dalam tanah konflik.

Tiga jalan itu bertemu di satu pelajaran, “kesehatan bukan sekadar tidak sakit. Kesehatan adalah kemampuan pulih dan berdaya”.

Aku menutup catatan hari itu dengan kalimat yang ingin kutanam di kepala pembaca, “jika kau ingin republik sehat, jangan hanya bangun rumah sakit. Bangun hutan kembali. Karena rumah sakit menyembuhkan gejala. Hutan mencegah sebab”.

Veteran Semendo dan Anak Tiga Belas Tahun yang Diajar Hutan untuk Tidak Mengiba

Pak Turiman tidak pernah bercerita dengan gaya orang kota. Ia bercerita seperti petani mengasah parang, pendek, tajam, tidak mengada-ada. Tapi justru karena itu, kata-katanya terasa seperti batu yang diselipkan ke dada.

“Kau mau tahu kenapa saya nggak gampang kagum sama orang bawa alat?,” katanya suatu sore, ketika kabut turun pelan seperti selimut basah.

Aku mengangguk.

“Karena saya dulu belajar hutan bukan dari kertas. Saya belajar dari dilepas. Dan dilepas itu… bukan romantis, Nak. Dilepas itu… takut.”

Ia menyebut dirinya “anak” pada masa itu, tapi tubuhnya sekarang berdiri seperti tiang, “tinggi, berotot, rambut putih. Di balik semua itu, aku melihat satu hal yang jarang ada pada manusia modern”. Ketenangan yang lahir dari pernah benar-benar sendiri.

Sejak usia tiga belas, Pak Turiman menyusur rimba Gunung Betung, Pesawaran, sampai punggung TNBBS, dipandu seorang eks tentara veteran perang 1945 “orang Semendo”. Veteran itu tidak mengajari dengan ceramah. Ia mengajari dengan cara yang hari ini pasti dituduh “keras” oleh orang yang hidupnya dilindungi AC.

“Kalau kamu mau jadi manusia,” kata veteran itu dulu, “kamu harus tahu rasa takut. Biar kamu nggak sok jago di kota.”

Veteran itu mengajarkan hal-hal yang tidak masuk kurikulum. “Bagaimana membaca arah angin dari daun yang retak, bagaimana mengenali tanah basah bukan hanya dari mata, tetapi dari bau, bagaimana mendengar air sungai bahkan sebelum terlihat, bagaimana diam ketika rimba minta diam”.

Lalu suatu hari, veteran itu melakukan hal yang membuat banyak orang kota langsung menuduh gila, “ia melepas Pak Turiman sendirian”.

Dia bilang, "cari lahan, di atas gunung, ada savana, panas, tanpa pohon. Cari. Tandai. Pulang.” Mereka berpisah masing-masih menyusur gunung dan rimba.

Pak Turiman tertawa kecil. Tawa yang tidak lucu, tawa orang yang masih ingat detik-detiknya.

“Pertama saya marah. Saya pikir saya dibuang. Tapi veteran itu cuma bilang, kamu nggak dibuang. Kamu diuji. Kalau kamu pulang, kamu jadi orang. Kalau kamu nangis, kamu jadi penonton.”

Di rimba, anak tiga belas tahun itu berjalan dengan perut kosong dan kepala penuh bunyi. Malam turun cepat. Hutan berubah jadi mulut besar yang gelap. Di situlah banyak orang kota baru sadar, “ketakutan itu bukan drama film; ketakutan itu bahan bakar insting”.

“Tapi saya ingat satu,” kata Pak Turiman, suaranya tiba-tiba lembut. “Saya ingat suara burung. Di pagi. Itu tanda saya masih hidup.” Ia menemukan savana itu. Lahan tanpa pohon, hanya padang rumpun illang, seperti luka. Ia menatapnya lama. Lalu, alih-alih mengutuk, ia merencanakan, "bagaimana luka jadi hijau".

“Kopi,” katanya.

“Durian.”

“Jengkol.”

“Pete.”

Ia bicara seperti menulis daftar belanja semesta. Bukan untuk kaya sendiri. “Untuk mengisi perut manusia,” katanya, “biar orang nggak gampang rusuh. Kalau perut kenyang, hati lebih gampang damai. Dan pemilik semesta… tersenyum.” Di situ aku mengerti, “bagi Pak Turiman, menanam pohon bukan sekadar ekonomi. Itu politik perut dan etika kosmik”.

Ashadi dan Rimba yang Memaksa Ilmu Bertemu Kepercayaan

Kalau Pak Turiman adalah tulang, Ashadi adalah urat saraf; cepat menangkap sinyal, cepat membaca perubahan.

“Ada rimba yang kalau kamu masuk, logika kamu masih jalan,” kata Ashadi, rambut gondrongnya bergoyang tertiup angin. “Tapi ada rimba yang… logika kamu kayak dipreteli satu-satu.”

Ia bicara tentang tersesat, dan aku tahu ini bukan cerita untuk pamer keberanian. Ini cerita tentang batas manusia.

“Waktu itu saya tujuh belas,” katanya. “Saya masuk bukan untuk petualangan. Saya masuk untuk belajar; tanah, ketinggian, air, jenis pohon. Saya catat. Saya ukur. Tapi kemudian… saya kehilangan jalur.”

Aku menahan napas. Dalam diriku, ilmuwan dan penulis berdebat. Ilmuwan minta detail tentang orientasi, kompas, waktu, tanda. Penulis minta suasana sunyi, dingin, takut. Ashadi memberi keduanya dalam satu tarikan.

“Siang kayak nggak selesai. Malam kayak menutup pintu.”

“Suara jadi aneh. Kamu dengar gerak daun lebih keras dari detak jantungmu.”

Ia tersesat di rimba yang “tak terbayang manusia”. Lalu datang momen yang ia sebut “dipaksa alam mengerti yang dianggap mistik”.

“Bukan mistik kayak dukun,” katanya cepat, seolah menolak salah paham. “Mistik itu… saat data kamu habis, tapi kamu harus tetap hidup. Otak kamu cari pola. Kamu baca tanda-tanda kecil yang dulu kamu anggap remeh.”

Ia bicara tentang bunyi tertentu yang membuatnya berhenti berjalan. Tentang arah angin yang tiba-tiba berubah dan membuatnya membelok. Tentang “perasaan” yang ternyata adalah hasil dari pengalaman mikro: suara, bau, kelembapan, suhu.

Mistik” di rimba sering adalah intuisi berbasis sinyal lemah + survival bias. Setelah selamat, kembali ke verifikasi.

Lalu Ashadi menyebut sesuatu yang membuat wajahnya mengeras, binatang buas.

Aku tidak perlu menamainya secara pasti. Harimau, beruang, atau predator lain karena yang penting adalah kenyataan psikologisnya. Bertemu makhluk yang tidak peduli gelar, tidak peduli jabatan.

“Waktu kamu ketemu itu,” katanya, “kamu sadar manusia bukan pusat. Kamu cuma daging berjalan.”

Ia selamat. Dan setelah selamat, ia tidak menjadi orang yang gemar menakut-nakuti. Ia justru menjadi orang yang semakin disiplin pada ilmu. Karena ia tahu, di rimba, bohong itu cepat dibayar.

“Makanya,” katanya sambil menatapku, “kalau kamu mau ngomong ‘energi’, ‘biofield’, ‘kuantum’, jangan jadi pedagang. Jadilah peneliti. Ukur. Cari proksi. Jangan ngarang.”

Aku mengangguk. Ia memaku etika di kepalaku, “bila realitas keras, maka ketelitian harus lebih keras”.

Gunung Balak: Tanah Batu, Konflik, dan RHL yang Menjadi Ledakan Kecil Harapan

Gunung Balak orang menyebut Register 38, tidak pernah benar-benar tenang. Di peta ia hijau. Di lapangan ia sering merah; konflik lahan, begal, rampok, pencurian, amui massa, ketegangan, cerita tentang penertiban, cerita tentang perambah, cerita tentang hidup yang saling menginjak karena ruang makin sempit.

Ashadi membawa aku ke sana seolah membawa aku ke ruang rawat paling kritis dari rumah sakit tanpa dinding.

“Kalau kamu mau bicara ‘healing’,” katanya, “jangan cuma di tempat bagus. Bicara di tempat yang rusak. Itu baru jujur.”

Tanahnya berbatu. Batuan vulkanik andesit/basalt, breksi piroklastik. Aku tahu, menyebut “1,5 juta tahun” di novel terdengar seperti gaya ilmiah yang sok. Tapi di sana, di bawah kaki, umur batu itu terasa. Ia seperti sejarah yang menolak dipercepat.

Batuan Vulkanik Purba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah Gunung Balak dan sekitarnya (termasuk potensi keterdapatan Gunung api Purba di kawasan tersebut) tersusun oleh batuan lava andesit hingga basalt. Terletak tidak jauh dengan situs pubakala Pugung Raharjo hanya 13,6 km. Terdapat sejak masa prasejarah/megalitik, diduga 2500 SM, ditandai dengan adanya punden berundak, batu mayat (batu kandang), menhir, dan dolmen.

Di balik Register 38 Gunung Balak, alam seolah menyembunyikan rahasia besar dalam kegelapan yang abadi. Di sana, di bawah naungan perbukitan Gunung Mas yang berselimut kabut, tanah Marga Sekampung membuka celah-celah purbanya yang dikenal sebagai Goa Pandan dan Goa Macan. Perjalanan menuju ke sana, saat kaki melangkah memasuki mulut Goa Pandan, dunia luar yang bising seketika luruh, digantikan oleh simfoni tetesan air yang jatuh dari ujung-ujung stalaktit. Di lorong-lorongnya yang sunyi, waktu seakan berhenti berputar.

Cahaya senter akan menyingkap kristal-kristal bumi yang tumbuh perlahan selama jutaan tahun, menciptakan panggung megah di perut bumi Lampung Timur. Tak jauh dari sana, Goa Macan berdiri dengan keangkuhan yang sunyi, menantang siapa pun yang cukup berani untuk menjamah kedalamannya. Ia bukan sekadar lubang di tanah, melainkan gerbang menuju petualangan batin, di mana nyali diuji di tengah keheningan yang pekat.

Gunung Balak bukan hanya tentang tumpukan batu dan tanah, melainkan tempat di mana raga bersentuhan langsung dengan denyut nadi bumi yang paling dalam. Di sanalah, antara kegelapan goa dan hijaunya perbukitan, manusia diajak untuk kembali merunduk dan mengagumi kemegahan karya Sang Pencipta yang tersembunyi di balik kesunyian. Untuk menjelajahi goa-goa ini, di Desa Giri Mulyo.

Di desa Gunung Mas aku bertemu Mbah Weluk lagi. Ia seperti tanah itu, “keras, tetapi terus memberi”. Ia bercerita tentang 1980-an; penertiban, reboisasi, transmigrasi ke Mesuji, lalu kembali karena “tidak tahan”.

“Aku nggak tahan,” katanya, “bukan karena susah. Tapi karena aku merasa… bukan aku.”

Ia kembali ke tandus. Ke konflik. Ia hidup terseok tapi bertahan. Dan bertahan itu tidak pernah gratis. Bertahan itu bayarannya dengan keringat, air mata, rasa takut, dan kadang rasa malu karena dianggap “perambah”.

Lalu datang seperti pisau yang dipakai untuk bedah, “menyakitkan tapi menyelamatkan”. Ashadi, bersama Kepala BPDAS Way Seputih Way Sekampung, Pak Idi menjalankan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) di lahan garapan Mbah Weluk seluas 1 hektar. Mereka tanam alpukat Siger. Mereka datang tanpa menggunakan atribut pembesar. Tapi menggunakan Nurani rakyat yang lapar dan ingin hidup merdeka.

Orang kota gampang meremehkan, “ah cuma tanam.”

Tapi di tanah konflik, menanam itu mendeklarasikan masa depan.

Rakyat bisa membangun kesehatan dengan pohon kalau diberi ruang dan ilmu.

Mbah Weluk tertawa. Dan tawa itu adalah indikator yang tidak ada di jurnal, perasaan berhasil setelah lama direndahkan.

Ashadi menatapnya dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Para petani memanggilnya “Suhu”, bukan karena ia minta dihormati, melainkan karena ia membawa hasil di tanah yang pernah disebut “mustahil”.

“Lebih dari dua ribu hektar sekarang,” kata seorang petani. “Alpukat… makin banyak. Orang ikut.”

Aku mencatat lagi, dan kali ini catatan itu seperti manifesto; Ekonomi berbasis pohon = kesehatan populasi. Jika perut kenyang dari hasil agroforestry, stres turun, konflik turun. RHL bukan proyek foto; ia proyek stabilitas.

“Suhu” dan Rakyat: Ilmu yang Menolak Naik Panggung

Malam itu kami duduk di teras sederhana. Kopi hitam. Angin membawa bau tanah batu yang masih hangat. Aku melihat Ashadi tidak berusaha tampil sebagai pahlawan. Ia lebih mirip tukang yang sabar memperbaiki sedikit demi sedikit.

“Kau tahu kenapa saya lepas seragam?” tanyanya.

“Kenapa?”

“Karena seragam kadang membuat saya jauh dari petani. Petani takut salah ngomong. Petani sungkan. Padahal kita ini satu, sama-sama mau hidup.”

Pak Asnawi “Seragam bikin orang lupa; tanah nggak peduli pangkat.” ujar tokoh ini sambil duduk di pojok kebun alpukatnya desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung (Gunung Balak).

Lalu Pak Asnawi menghadap kepadaku. Sorot matanya tajam, suaranya tenang bijak, tapi tegas. Sebagai tokoh masyarakat yang disegani juga Ketua Gapoktan Agromulyo Lestari .

“Kamu mau bikin rumah sakit tanpa dinding. Bagus. Tapi ingat, rumah sakit ini milik rakyat. Bukan milik proyek. Kalau ada orang kota datang bawa kata ‘healing’ tapi petani terusir, itu bukan healing. Itu perampokan halus.”

Aku merasa ditampar. Dan memang harus ditampar. Karena “healing” sekarang bisa jadi industri; wisata, paket, retret, lalu orang lokal jadi penonton.

Aku menjawab pelan, “Makanya saya bikin FHRI. Biar kebijakan berdiri di atas bukti, bukan hanya tren.”

Ashadi tersenyum. “Kalau begitu, besok kita ukur. Jangan hanya cerita.”

Diukur: Ketika Hutan Memaksa Kita Tidak Mengarang

Pagi-pagi, kami bergerak. Aku bawa alat; pengukur PM2.5, dBA, foto kanopi, sampling BVOC, dan protokol mikrobioma. Semua harus rapi: label, blank, duplikat. Karena sekali saja kau ceroboh, orang akan bilang, “itu cuma propaganda.”

Dan ya, ini propaganda. Tetapi propaganda yang kukehendaki adalah propaganda yang bisa diuji.

Aku jelaskan pada Pak Asnawi dan Ashadi. CHEM: monoterpen/BVOC (phytoncides) → proksi “kimia hutan”, MICRO: keragaman mikrobioma rhizosphere/bark/phyllosphere → proksi “reservoir kehidupan”. AERO: spora/bioaerosol → manfaat & risiko (terutama alergi). SITE: polusi, kebisingan, kanopi, jarak dari tepi → integritas “ruang rawat”. Plateau: manfaat terbesar awal; setelah itu stabil (jangan menjanjikan mukjizat)

Pak Asnawi mendengarkan seperti mendengar rencana tanam. Ia tidak perlu semua istilah, tapi ia paham logika.

“Kalau begitu,” katanya, “kamu tulis begini, orang kota jangan cuma datang sekali, terus klaim sembuh. Healing itu latihan. Kayak menanam. Harus berulang.”

Aku tersenyum. Itu kalimat paling ilmiah dengan bahasa rakyat.

Agitasi Kepada Pembaca: Kau Mau Sehat? Berhenti Jadi Penonton

Sekarang aku bicara lagi kepadamu.

Kau boleh tertawa pada orang memeluk pohon. Tapi ingat, ketika dadamu sesak, ketika tidurmu rusak, ketika pikiranmu jadi pabrik kecemasan kau akan mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli, “ketenangan”.

Dan ketenangan itu “sering” berada di tempat yang republik anggap “cadangan”, “kawasan”, “objek”.

Kau mau sehat? Jangan hanya minum suplemen.

Kau mau sehat? Jangan hanya beli motivasi.

Kau mau sehat? Bela hutan.

Karena, hutan yang pulih memberi air → pangan stabil → stres turun. Agroforestry memberi penghasilan → konflik turun → kesehatan mental naik. Udara bersih + kanopi + senyawa volatil → otonom pulih → tekanan darah turun beberapa mmHg pada banyak orang. Tanah hidup → mikrobioma kuat → sistem tubuh punya lingkungan yang tidak sepenuhnya steril dan agresif.

Kalau kau tidak membela itu, kau akan terus antre di rumah sakit berdinding, menunggu nomor dipanggil seperti menunggu nasib.

Pak Turiman menanam untuk “membuat pemilik semesta tersenyum.”

Ashadi menanam dan mengajar tanpa seragam supaya petani tidak takut ilmu.

Mbah Weluk bertahan di tanah konflik sampai alpukat Siger membuatnya tertawa lagi.

Dan kau? Kau mau jadi apa? Penonton atau penyambung hidup?

Savana Tanpa Pohon: Tempat Pak Turiman Belajar Menanam Sebagai Ibadah dan Strategi

Savana itu seperti halaman kosong yang ditinggalkan sejarah. Panas. Luas. Diam. Tidak ada pohon yang meneduhkan, hanya rumput yang kadang seperti terbakar matahari. Di tempat seperti itu, orang kota biasanya cuma punya dua reaksi, “foto lalu pulang, atau mengutuk lalu lupa”.

Tapi Pak Turiman tidak dilatih untuk lupa. Ia dilatih untuk kembali. “Veteran itu,” katanya, “nggak pernah kasih saya hadiah. Dia kasih saya tugas, cari lahan di atas. Gundul. Kamu tanami.” Tiga belas tahun, umur segitu banyak anak masih takut gelap. Tapi di rimba, umur tidak dihitung dari akta; umur dihitung dari seberapa cepat kau belajar tidak panik.

Pak Turiman berjalan sendirian. Ia membawa parang, membawa sedikit bekal, membawa satu hal yang tak terlihat, “kepercayaan pada kerja”. Malam pertama, ia tidur tanpa rumah. Angin menjadi atap. Serangga menjadi jam. Hutan menjadi kitab yang tak bisa dibaca cepat.

Di savana itu ia berdiri, menatap sekeliling, dan ia tahu, “kalau tanah ini dibiarkan, ia jadi padang lapar. Kalau dihijaukan, ia jadi dapur semesta”.

Dia menanam bukan seperti orang menanam hobi. Dia menanam seperti orang membangun benteng. Kopi; akar ekonomi yang tahan, yang bisa hidup di sela-sela, yang mengajarkan disiplin panen. Durian; buah yang bikin orang tertawa, yang bikin keluarga berkumpul, yang bikin kampung punya cerita. Jengkol dan pete; makanan rakyat yang jujur. Baunya keras, rasanya keras, tapi ia mengisi perut orang kecil tanpa malu.

“Kopi itu buat jalan panjang,” katanya. “Durian itu buat pesta. Jengkol pete itu buat bertahan.”

Aku menatap tangan putih rambut itu. Tangan itu punya urat menonjol, bekas luka kecil, tanda orang yang pernah jatuh tapi tidak berhenti.

“Kenapa pak Turiman bawa nama pemilik semesta?” tanyaku.

Pak Turiman menatap langit, lalu menatap tanah.

“Karena kalau kamu menanam cuma buat duit, kamu gampang serakah. Tapi kalau kamu menanam buat bikin semesta tersenyum, kamu malu untuk merusak.”

Kalimat itu seperti paku. Ia bukan ceramah agama, ia etika kerja.

Punggung Gunung Betung: Jalan Sunyi yang Mengajari Manusia Agar Tidak Sombong

Kami masuk lebih dalam, melewati jalur yang tidak terkenal. Aku sengaja memilih jalan yang tidak instagramable. Karena aku sedang menulis bukan untuk likes. Aku sedang menulis untuk perang panjang melawan kebodohan kebijakan.

Punggung Gunung Betung itu tidak seperti taman kota. Di sini, setiap langkah seperti menawar keselamatan. Kau salah pijak, kau tergelincir. Kau salah arah, kau hilang. Kau terlalu ribut, kau mengundang masalah.

Pak Turiman berjalan di depan. Napasnya tenang, seperti ia punya perjanjian lama dengan rimba. Ashadi berjalan di sampingku, kadang menunduk, menyentuh tanah, mencium bau serasah.

“Ada orang yang belajar tanah dari buku,” katanya. “Ada yang belajar dari sepatu. Tapi tanah itu paling suka diajak bicara langsung.”

Ia mengambil segenggam tanah, meremas, lalu menjatuhkan lagi. Ia melihat tekstur, merasakan kelembapan. Seperti dokter memeriksa denyut nadi pasien.

“Kau lihat ini?” katanya, menunjuk serasah tebal. “Ini tanda rumahnya mikrobioma. Ini ‘farmasi’ yang tidak punya merek, tapi bekerja.”

Aku ingin tertawa, “orang kota membayar mahal untuk “probiotik”, tapi meremehkan tanah yang membesarkan probiotik semesta”.

Kami berhenti di bawah pohon besar. Pak Turiman menepuk batangnya pelan, ritual sederhana yang tidak dipamerkan.

“Peluk,” katanya, tanpa drama.

Aku memeluk. Aku menahan diri untuk tidak jadi puitis berlebihan. Aku mengeluarkan alat HRV, mengukur RMSSD 5 menit. Aku catat nilai baseline kota yang pernah kuambil; RMSSD rendah, hidupku belakangan memang terlalu banyak dinding. Di sini, RMSSD naik sedikit.

Kecil. Tapi nyata.

Ashadi melihat catatanku. “Kamu ingat plateau?” katanya.

Aku mengangguk. “Efek terbesar pada yang paling lelah.”

“Nah,” katanya. “Kalau kamu mau provokatif ke pembaca, bilang begini, orang kota itu lelah, tapi dia malu mengaku. Makanya dia cari hiburan, bukan pemulihan.”

Aku tersenyum pahit. Itu tepat.

Register 38: Konflik Itu Bukan Takdir, Itu Buah Kebijakan yang Salah

Di Gunung Balak, konflik bukan cerita baru. Konflik tumbuh ketika negara datang terlambat, kebijakan datang dengan bahasa yang tidak dimengerti rakyat, dan kebutuhan hidup datang tiap hari tanpa bisa ditunda.

Aku menolak menulis konflik sebagai tontonan heroik. Aku tidak mau “mengglorifikasi perambah” atau “mengagungkan penertiban”. Keduanya mudah jadi propaganda. Aku mau menulis sebabnya, “ruang hidup sempit, ketimpangan akses, dan kebijakan yang sering lupa manusia punya perut”.

Pak Asnawi berkata, “Kalau orang lapar, dia gampang disuruh apa saja.”

Mbah Weluk menambahkan, “Kalau tanah kosong, orang miskin dituduh perusak. Tapi kalau tanah jadi proyek, orang miskin disuruh minggir.”

Itu kalimat yang lebih tajam dari pidato.

Ashadi memandang jauh. “Konflik itu bukan cuma soal lahan. Itu soal martabat. Kalau petani diperlakukan seperti kriminal terus, dia bisa jadi kriminal beneran.”

Aku menulis itu. Karena kesehatan juga martabat. Orang yang dipermalukan terus, stresnya naik. Stres yang naik bukan “perasaan”; ia jadi biomarker, jadi tekanan darah, jadi penyakit kronis. Dan di sinilah rumah sakit tanpa dinding harus mengobati lebih dari tubuh, “ia harus mengobati struktur yang membuat orang sakit”.

Alpukat Siger: Angka yang Menghajar Sinisme

Orang kota suka sinis. Suka berkata, “Ah, program begitu paling cuma proyek.” Mereka tidak pernah menunggu pohon berbuah. Mereka hanya menunggu konferensi pers.

Tapi alpukat tidak peduli sinisme. Alpukat bekerja.

Mbah Weluk bercerita lagi tentang panen. Aku sengaja mengulang angka karena propaganda yang baik harus mengulang bukti sampai sinis tidak punya tempat bersembunyi. Sekali panen satu hektar kita pukul rata-rata dapat menghasilkan uang sekitar Rp. 228.420.000, -.

Aku melihat Mbah Weluk menimbang buah. Tangannya gemetar kecil, bukan karena tua, tapi karena ia tahu, ini bukan sekadar panen. Ini jawaban dari tanah yang dulu dihina.

Ashadi menatap petani-petani yang tersenyum. Ia tersenyum balik. Wajahnya terlihat lelah, tapi itu lelah yang berhargalelah yang menghasilkan.

“Saya ganya diam mereka panggil saya Suhu,” katanya pelan. “Bukan karena saya sakti. Karena saya ngajak mereka percaya, tanah batu pun bisa jadi kebun.” Di luar, orang sering menyebut itu “keajaiban”. Tapi Ashadi menyebutnya; teknik + ketekunan + keberanian. Dan bagi tulisan ini, itu adalah inti, “penyembuhan bukan jatuh dari langit. Ia ditanam”.

Sidang yang Membunuh atau Sidang yang Menyelamatkan

Pada suatu hari “dan ini hari yang selalu datang di negeri kita” ada rapat. Rapat di ruangan dingin. Rapat dengan proyektor. Rapat dengan slide yang memakai kata “optimalisasi”, “pemanfaatan”, “penertiban”, “investasi”. Rapat yang kadang memutuskan nasib hutan tanpa pernah menginjakkan kaki ke tanah basah.

Aku diundang. Karena orang suka memanggil ilmuwan ketika mereka butuh legitimasi, bukan ketika mereka butuh kebenaran. Aku masuk membawa satu senjata; FHRI Lampung.

Di meja rapat, ada wajah-wajah rapi. Ada yang bicara cepat, seolah hidup adalah deadline. Ada yang mengangguk tanpa mendengar. Ada yang senyum sopan, tapi matanya menghitung. Aku berdiri. Aku berkata, “Kalau bapak-ibu bicara kesehatan nasional, jangan hanya bicara rumah sakit. Bicara hutan. Hutan adalah infrastruktur kesehatan paling murah.”

Seseorang tertawa kecil, sinis. “Maksudnya pohon bisa ganti dokter?”

Aku menatapnya. “Tidak. Pohon tidak mengganti dokter. Tapi pohon mencegah rakyat jadi pasien massal.”

Aku tampilkan FHRI. CHEM: BVOC/phytoncides (monoterpen), MICRO: mikrobioma (16S/ITS), MVAC: M. vaccae (qPCR, kontrol inhibitor), AERO: spora - manfaat dan risiko, SITE: PM2.5, kebisingan, kanopi, jarak dari tepi. Aku tampilkan istilah itu yang disukai oleh mereka sebagai alat pembenar. Meski tidak semua dimuka bumi ini benar absolut.

Aku jelaskan, “Ini bukan puisi. Ini alat ukur. Dengan ini kita bisa menilai plot mana di Lampung yang paling layak jadi ‘ruang pemulihan’ dan mana yang berbahaya (alergen tinggi, polusi tinggi).”

Seorang pejabat bertanya, “Apa buktinya ada dampak?”

Aku jawab tanpa berputar, “Bukti ilmiah menunjukkan paparan hutan bisa menurunkan tekanan darah beberapa mmHg pada banyak orang, menurunkan biomarker stres seperti kortisol secara rata-rata, memperbaiki mood pada banyak orang dengan catatan ada plateau dan harus berulang.”

Aku sengaja menyebut plateau. Karena aku tidak mau dituduh menjual mimpi. Aku mau membuat mereka malu, “bahkan ketika aku membela hutan, aku tetap jujur pada batas efek”.

Lalu aku lempar satu kalimat yang membuat ruangan sunyi,“Kalau Anda merusak hutan, Anda sedang membangun pabrik pasien. Rumah sakit akan penuh, BPJS akan sesak, rakyat akan marah dan Anda akan bingung mencari kambing hitam.”

Tidak ada yang tertawa lagi.

Kau Pilih Dinding atau Akar?

Sekarang, pembaca, dengar. Aku tidak minta kau jadi ahli. Aku minta kau berhenti jadi korban.

Jika kau ingin sehat, jangan hanya percaya pada obat. Obat penting, ya. Tapi obat tidak bisa mengganti udara bersih. Obat tidak bisa mengganti air yang stabil. Obat tidak bisa mengganti tanah hidup yang memberi pangan.

Pak Turiman menanam kopi, durian, jengkol, pete di savana gundul itu operasi besar di rumah sakit tanpa dinding.

Ashadi mengajarkan ilmu tanpa seragam, itu terapi sosial agar petani percaya diri.

Mbah Weluk bertahan sampai panen 4.700 kg itu rehabilitasi martabat.

Dan kau?

Kau mau terus hidup di bawah dinding yang membuatmu sakit, lalu kau disuruh tersenyum?

Atau kau mau mengingat lagi, “manusia berasal dari tanah dan sehat berarti tidak memusuhi asalnya?”.

Kalau kau pilih akar, kau harus berani, “membela hutan dari perampasan halus, membela petani dari stigma, membela kebijakan yang memberi ruang bagi agroforestry dan rehabilitasi, membela ilmu yang tidak menjual mistik, tapi juga tidak menghina pengalaman rakyat”.

Karena rumah sakit tanpa dinding ini bukan milik Penta Peturun.

Ia milik semua napas yang masih mau bertahan.

Ashadi Tersesat dan Binatang Buas yang Membuat Ilmu Menunduk

Ashadi tidak pernah menceritakan episode itu sambil membusungkan dada. Ia bercerita seperti orang menaruh batu di meja: tidak bisa disangkal, tidak bisa dipoles.

“Waktu itu,” katanya, “saya tersesat.”

Ia tidak menyebutnya sebagai “petualangan”. Ia menyebutnya sebagai ujian. Tersesat di rimba bukan seperti tersesat di mall. Tidak ada satpam. Tidak ada lampu petunjuk. Tidak ada sinyal. Tidak ada jalan pulang yang bisa dibeli dengan kuota.

Ashadi, tujuh belas tahun, masuk rimba dengan niat belajar; tanah, ketinggian, air, pohon. Niat itu baik, tapi rimba tidak peduli niat. Rimba peduli kesiapan.

“Awalnya saya pikir masih di jalur. Saya yakin. Sok yakin,” katanya. “Lalu tanda-tanda tidak cocok. Sungai kecil yang harusnya di kiri, ada di kanan. Angin yang harusnya dari lembah, datang dari punggung bukit. Saya sadar: kalau saya terus jalan asal, saya bisa mati.”

Malam turun cepat. Suara rimba berubah. Serangga yang tadi riuh mendadak seperti ditutup. Dan di saat hening itu, tubuh manusia membaca sinyal yang bahkan tidak sempat dijelaskan oleh bahasa: bulu kuduk tegak, napas mengunci, telapak tangan dingin.

Lalu Ashadi menyebut yang membuat matanya mengeras; binatang buas.

“Orang kampung menyebutnya begitu saja, binatang buas,” katanya. “Karena kamu nggak punya waktu mikir jenisnya. Yang kamu tahu cuma satu; ada yang mengintai.”

Aku mengingatkan realitas bahwa predator adalah pengingat bahwa manusia bukan pusat.

“Waktu itu saya dengar ranting patah,” kata Ashadi. “Pelan. Bukan kayak babi lewat. Bukan kayak rusa lari. Ini pelan… terukur… seperti ada yang tahu cara bergerak tanpa bikin suara.”

Ia menahan napas, menempelkan punggung ke batang pohon, merapatkan tubuh ke gelap. Dalam situasi seperti itu, otak tidak lagi bermain teori. Otak bekerja sebagai alat bertahan, mengurai suara, arah angin, jarak, ritme langkah.

“Di kota, orang bilang takut itu lemah,” katanya. “Di rimba, takut itu alarm. Kalau kamu matikan alarm, kamu mati.”

Ia tidak lari membabi buta. Ia diam. Ia membaca. Ia menunggu.

Dan pada detik-detik itu, ia merasakan sesuatu yang selama ini ditertawakan orang kota. “Rasa” intuisi yang lahir dari sinyal kecil. Bukan mistik dagangan, bukan mitos murahan. Ini mekanisme survival. Otak menyusun pola dari fragmen, bau tanah yang berubah, angin yang berbalik, suara serangga yang mendadak padam.

“Ada saatnya ilmu harus menunduk,” katanya pelan, “bukan karena kalah, tapi karena belum lengkap. Tapi setelah selamat, ilmu harus berdiri lagi. Harus verifikasi. Harus disiplin.”

Aku menulis di catatan. Pengalaman tersesat sama dengan data kualitatif intens. Jangan dijadikan klaim metafisika. Jadikan Pelajaran bahwa sinyal lemah itu nyata. Hutan bukan tempat untuk kesombongan.

Ashadi selamat malam itu. Dengan diam, dengan membaca tanda, dengan menahan ego. Dan sejak hari itu, ia berubah, semakin keras pada dirinya sendiri soal ketelitian.

“Makanya,” ia menatapku, “kalau kamu mau bicara ‘energi’, ‘biofield’, ‘kuantum’, jangan jadi pedagang. Jangan bikin orang mabuk kata. Kamu ukur. Kamu cari proksi. Kamu catat bias. Kamu jujur sama batas.”

Aku mengangguk. Di bawah kanopi, kalimat itu seperti sumpah.

Operasi Besar: Menghijaukan Savana = Menyelamatkan Perut, Menyelamatkan Saraf

Pagi berikutnya Pak Turiman mengajakku naik ke punggung gunung yang dulu savana gundul. Ia berjalan seperti orang yang hafal luka. Di atas, angin lebih keras. Tanah lebih keras. Matahari lebih ganas.

“Di sini dulu,” katanya, “nggak ada pohon yang bisa kamu peluk. Yang ada cuma panas. Kalau orang ngomong healing di sini, saya ketawa. Karena dulu yang ada cuma bertahan.”

Ia menunjuk lahan yang kini mulai berubah; ada kopi muda, ada durian yang mulai meninggi, ada jengkol dan pete yang membuat petani punya alasan untuk menunggu.

“Kau lihat itu?” katanya. “Menanam itu bukan cuma soal hasil. Menanam itu terapi. Bikin orang punya tujuan. Kalau orang punya tujuan, stresnya turun. Kalau stres turun, badan ikut turun panasnya.”

Aku ingin tertawa, ini bahasa rakyat yang berjumpa ilmu tanpa perlu mengutip jurnal. Tapi aku tetap menautkannya dengan metodologi. Apa yang disebut Pak Turiman sebagai “punya tujuan” itu berhubungan dengan regulasi stres, beban alostatik, dan kesehatan mental.

Aku berkata pada pembaca, jangan remehkan agroforestry.

Agroforestry bukan cuma program kehutanan. Ia program kesehatan publik, karena ia menstabilkan pangan, ekonomi, dan identitas.

Pak Turiman memandang jauh.

“Orang kota itu sakit karena hidupnya nggak punya akar,” katanya. “Dia kerja, tapi nggak tahu untuk apa. Dia makan, tapi nggak tahu dari mana. Dia tidur, tapi dikejar. Kalau dia pegang pohon, dia baru ingat: hidup itu sederhana, tapi kita yang bikin ruwet.”

Kalimat itu seperti agitasi paling halus, “tidak memaki, tapi membongkar”.

Benturan Baru: Industri “Healing” Datang, Rakyat Bisa Tersingkir

Di tengah kabar baik, selalu ada bayangan. Ketika orang kota mulai mendengar “healing”, mereka datang membawa uang dan kamera. Mereka datang membawa paket-paket. Mereka datang membawa jargon. Dan di negeri ini, kalau jargon bertemu lahan, sering muncul satu tragedy, “rakyat tersingkir atas nama “pengembangan”.

Pak Turiman menatapku tajam.

“Kamu bikin tulisan ini, orang kota datang, foto-foto, bikin retret… petani disuruh minggir. Kamu siap tanggung jawab?”

Pertanyaan itu bukan untuk menakut-nakuti. Itu untuk menjaga.

Aku menjawab, “Makanya saya susun SOP dan FHRI. Supaya ruang pemulihan tidak berubah jadi alat pengusiran. Healing harus berpihak: akses rakyat, bukan eksklusif.”

Ashadi menambahkan, “Kalau healing jadi bisnis, maka rumah sakit tanpa dinding berubah jadi hotel tanpa hati.”

Aku menulis itu besar-besar. Karena tulisan ini bukan sekadar cerita. Ini peringatan.

Rapat yang Dingin, Data yang Panas, dan Kata-Kata yang Tidak Boleh Lembek

Hari itu rapat bukan rapat biasa. Hari itu rapat seperti palu, sekali diketuk, nasib banyak orang bisa berubah. Di ruangan ber-AC, orang berbicara tentang “penataan,” “pemanfaatan,” “optimalisasi.” Kata-kata itu terdengar netral, tapi kau tahu: kata-kata netral sering dipakai untuk menyembunyikan keputusan yang brutal. Aku masuk tanpa membawa senyum basa-basi. Aku bawa FHRI Lampung, SOP, dan satu hal yang tidak ada di slide; amarah yang terukur.

Di depan, seorang pejabat berbicara panjang lebar tentang kebutuhan lahan, tentang produktivitas, tentang “ketertiban.” Ia menyebut Register 38 seolah itu papan tulis kosong, bukan tempat manusia menggantung hidup.

Aku berdiri. Suara di dalam ruangan menurun. Mereka menunggu aku jadi orang pintar yang sopan. Mereka ingin aku bicara lembut, agar keputusan mereka tetap mulus.

Aku tidak akan memberi itu.

“Bapak-ibu,” kataku, “kalau Anda bicara ketertiban, pastikan Anda juga bicara sebab. Karena kalau sebab tidak disentuh, ketertiban cuma jeda sebelum ledakan berikutnya.”

Seseorang menyela, halus tapi menusuk, “Apa kaitannya dengan kesehatan?”

Aku tersenyum tipis. “Ini kaitannya, ketika ruang hijau hilang, stres naik. Ketika stres naik, tekanan darah naik. Ketika tekanan darah naik, rumah sakit penuh. Ketika rumah sakit penuh, anggaran kesehatan jebol. Ketika anggaran jebol, rakyat marah. Dan ketika rakyat marah, Anda menyebutnya ‘gangguan keamanan’ padahal itu gejala dari kebijakan yang tidak adil.”

Ruangan sunyi.

Aku lanjutkan, lebih tajam,“Kalau Anda merusak hutan, Anda tidak sedang menghemat apa-apa. Anda sedang memindahkan biaya dari kementerian kehutanan ke kementerian kesehatan, dari anggaran lingkungan ke anggaran rumah sakit. Itu namanya utang kebijakan.”

Aku buka slide, tapi ini bukan slide untuk pamer. Ini slide untuk memaksa mereka menelan kenyataan. BVOC/phytoncides → proksi “kimia pemulihan”. Keragaman mikrobioma → proksi “reservoir kehidupan”. M. vaccae → indikator kandidat modulasi imun/stres (verifikasi ketat). Bioaerosol → manfaat & risiko (alergi/asma). PM2.5, kebisingan, kanopi, jarak tepi → integritas “ruang rawat”

“Kami tidak menjual mistik,” kataku. “Kami mengukur. Kami audit. Kami ulang. Kami cari plateau. Kami tahu batas. Itu yang membuat argumen ini tidak bisa Anda bantah dengan candaan.”

Seorang lain bertanya, mencoba meremehkan, “Jadi Anda mau bikin hutan jadi rumah sakit?”

Aku jawab lurus, “Hutan sudah rumah sakit. Anda cuma belum mau mengaku.”

“Healing” Dijual, Rakyat Disingkirkan: Itu Skema Lama dengan Nama Baru

Setelah rapat, aku keluar. Di koridor, seseorang dari tim konsultan menyusulku. Jas rapi, parfum mahal, senyum yang seperti brosur. “Kami tertarik mengembangkan program ‘forest healing retreat’,” katanya. “Ini bisa jadi destinasi premium. Ada paket 3 hari 2 malam, ada meditasi, ada terapi memeluk pohon…”

Aku menatapnya seperti menatap iklan rokok di dekat puskesmas.

“Berapa harga paketnya?” tanyaku.

Ia menyebut angka yang kalau didengar Mbah Weluk mungkin membuatnya tertawa pahit.

Aku berkata pelan, tapi setiap kata seperti paku, “Kalau akses ke hutan harus dibeli dengan paket premium, itu bukan healing. Itu kolonialisme versi spa.”

Ia kaget. Ia ingin membantah, tapi mulutnya macet.

“Dengar,” kataku, “di sini ada petani yang menanam untuk hidup, bukan untuk konten. Ada orang seperti Pak Turiman yang menyusuri rimba sejak 13 tahun. Ada Ashadi yang mengajar tanpa seragam. Kalau Anda bikin ‘retreat’ lalu petani disuruh minggir demi ‘ketenangan tamu’, Anda sedang mengusir rakyat dari rumah sakitnya sendiri.”

Aku tinggalkan dia berdiri sendiri di koridor, bersama parfumnya yang tiba-tiba terasa murahan.

Deklarasi: Hutan adalah Infrastruktur Kesehatan Nasional

Malam itu, di pos kecil dekat kebun alpukat, kami berkumpul. Pak Asnawi, Pak Turiman, Ashadi, beberapa petani, Mbah Weluk. Tidak ada podium. Tidak ada spanduk besar. Hanya kopi, rokok linting beberapa orang, dan angin yang membawa suara serangga.

Aku berkata, “Saya mau kita bikin satu deklarasi. Bukan untuk koran dulu. Untuk hati dulu.”

Pak Turiman menatapku. “Deklarasi itu gampang. Yang susah menjaga.”

“Betul,” jawabku. “Tapi tanpa deklarasi, kita gampang dibungkam. Tanpa kata-kata, kita gampang dihapus.”

Ashadi mengangguk. “Kalau begitu tulis. Tapi tulis yang bisa dipakai rakyat.”

Aku menulis di kertas. Lalu kubaca keras-keras, seperti propaganda yang tidak malu:

- Hutan adalah infrastruktur kesehatan publik.

- Akses rakyat ke ruang hijau adalah hak, bukan komoditas.

- Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) harus menguatkan ekonomi petani, bukan mengusirnya.

- Setiap program “healing” wajib audit etik: tidak boleh eksklusif, tidak boleh menggusur.

- Kebijakan yang merusak hutan adalah kebijakan yang menambah pasien.

Pak Asnawi menghela napas. “Bagus. Tapi tambahkan satu, jangan bohong. Jangan bikin janji sembuh.”

Aku menulis lagi, 6. Rumah sakit tanpa dinding tidak menjanjikan mukjizat. Ia menjanjikan kondisi pulih dengan pengulangan, dengan plateau, dengan disiplin.

Mbah Weluk tertawa kecil. “Plateau itu apa?”

Ashadi menjawab dengan bahasa petani, “Plateau itu begini, Mbah, kalau tanah sudah cukup air, disiram terus malah banjir. Kalau badan sudah mulai pulih, tambah-tambah terus tidak selalu tambah besar. Yang penting rutin dan benar.”

Mbah Weluk mengangguk, puas. “Nah, itu saya paham.”

Aku menatap mereka. Dalam tawa kecil itu, aku merasa, “ilmu telah turun dari panggung dan duduk di tikar rakyat. Dan itulah kemenangan yang jarang”.

Panen, Harga, dan Kesehatan yang Bisa Dihitung Tanpa Mengurangi Kesakralannya

Keesokan pagi, kami menimbang alpukat lagi.

Aku tidak perlu menghitung omzet di depan mereka seperti pedagang. Tapi aku catat di buku. Hasil ini berarti biaya sekolah anak bisa dibayar, motor bisa diperbaiki, dapur bisa menyala. Dan dapur yang menyala adalah terapi paling tua bagi keluarga yaitu rasa aman.

Pak Asnawi berkata, “Kalau perut aman, orang tidak gampang panas.”

Aku mengangguk. Itu epidemiologi sosial dalam bahasa rakyat.

Ashadi menatap kebun. “Kalau pohon sehat,” katanya, “orang ikut sehat. Kalau orang sehat, pohon dijaga. Itu lingkaran baik.”

Aku menulis itu sebagai rumus sederhana; Pohon sehat → ekonomi stabil → stres turun → tubuh pulih → konflik mereda → hutan dijaga.

Doa yang Tidak Menjual Harapan

Malam terakhir sebelum aku pulang, hujan turun pelan. Di luar, suara daun seperti bisik-bisik orang tua. Pak Turiman berdiri di depan kebun, menatap pohon seperti menatap anak-anaknya.

Ia berkata pelan, suaranya bijak, seperti orang yang pernah berjalan jauh, “Semesta ini bukan milik kita. Kita cuma numpang. Kalau kita bikin semesta tersenyum, mungkin hidup kita nggak mewah, tapi cukup. Kalau kita bikin semesta marah, kita bisa kaya sebentar, tapi sakitnya panjang.”

Ashadi menambahkan, “Dan sakit itu bukan cuma di badan. Sakit itu di hubungan, manusia lawan manusia, manusia lawan tanah.”

Mbah Weluk, dengan suara serak, tiba-tiba berkata, “Saya cuma mau satu: jangan usir kami lagi.” Dianggukan oleh PAk Asnawi dengan wajah mengeras sebagi dukungan pada Mbah Weluk

Kalimat itu menghantam lebih keras dari deklarasi mana pun.

Aku menutup catatan. Aku tahu catatan ini belum selesai. Tapi aku juga tahu, “rumah sakit tanpa dinding bekerja diam-diam bahkan ketika kita berhenti menulis”.

Operasi Penghijauan Savana: Ketika Pak Turiman Mengajar “Teknik” dengan Bahasa Doa

Pagi itu, matahari belum tinggi, tapi pekerjaan sudah dimulai. Di savana yang dulu gundul, orang-orang datang bukan membawa spanduk, melainkan cangkul, bibit, dan tekad. Mereka bukan pasukan, tapi kalau kau lihat cara mereka bergerak, kau paham. Ini operasi. Operasi menyambung hidup.

Pak Turiman berdiri di tengah, rambut putihnya seperti bendera yang tidak pernah menyerah. Ia tidak berpidato panjang. Ia hanya menunjuk tanah.

“Lihat,” katanya. “Tanah ini bukan musuh. Tanah ini cuma capek.”

Ia mengajari petani muda membaca tanda, "tanah yang terlalu keras butuh penutup serasah, lubang tanam harus menahan air, bukan membuangnya, jarak tanam harus menghormati matahari dan angin, pohon harus diberi kawan, kopi tidak hidup sendirian, durian tidak tumbuh tanpa sabar".

Ia bicara sambil bekerja. Tangan dan kata menyatu. Di situ aku melihat sesuatu yang jarang, “ilmu yang tidak naik panggung, ilmu yang turun ke kuku”.

Ashadi, gondrong, berjalan dari satu titik ke titik lain. Ia memeriksa kemiringan, memperhatikan aliran air hujan, memastikan pohon tidak ditanam untuk mati. Ia tidak memakai seragam, tapi semua orang tahu. Ia bagian dari hutan itu sendiri.

Mbah Weluk ikut, meski jalannya sudah tidak secepat dulu. Ia tertawa sesekali, mengingat masa ketika tanah ini hanya panas dan konflik. Kini ada pohon. Ada rencana. Ada panen yang membuat orang percaya lagi.

Pak Asnawi dengan sorot mata tajam memandang masa depan kehijauan lahan, sebagai pertanda kemakmuran.

Dan aku, di pinggir, mencatat bukan untuk memenjarakan mereka dalam angka, tapi untuk membuat dunia yang suka meremehkan rakyat jadi malu.

Karena, pembaca, yang sedang terjadi di depanmu bukan cuma reboisasi. Ini rehabilitasi jiwa kolektif. Orang yang menanam biasanya lebih sulit diajak merusak.

Kolonialisme Spa: Ketika “Healing” Ingin Mengunci Hutan dengan Tiket

Seperti biasa, kabar baik memanggil bayangan.

Ketika orang kota mendengar “healing”, mereka datang membawa paket. Mereka membawa retret. Mereka membawa kata-kata yang manis tapi berbahaya, eksklusif, premium, private access, silent forest experience.

Kau tahu artinya dalam bahasa terang?

Artinya: hutan yang tadinya milik banyak napas, mau dijadikan ruang VIP.

Hari itu seorang perwakilan datang lagi. Senyumnya rapi. Bahasanya rapi. Niatnya… kau bisa tebak.

“Kami ingin bekerja sama,” katanya. “Kami bisa meningkatkan nilai ekonomi kawasan.”

Pak Turiman menatapnya lama. Sorot matanya tajam, suaranya tetap bijak.

“Kamu mau meningkatkan nilai,” katanya pelan. “Nilai buat siapa? Buat rakyat, atau buat kuitansi?”

Orang itu tersenyum kaku. Ia mencoba menyelipkan jargon, “pemberdayaan”, “kemitraan”.

Ashadi memotong, tanpa marah, tapi tegas, “Kemitraan itu kalau rakyat tetap punya jalan. Kalau rakyat jadi tamu di tanah sendiri, itu bukan kemitraan.”

Aku melihat muka konsultan itu berubah. Ia tidak terbiasa ditolak dengan bahasa sederhana. Di kota, orang takut pada proposal. Di sini, proposal kalah oleh rasa malu.

Mbah Weluk menambahkan, suaranya serak, “Dulu kami diusir pakai alasan hutan. Sekarang mau diusir pakai alasan healing. Sama saja.”

Kalimat itu seperti api kecil yang menyulut kesadaran. Petani-petani mengangguk. Mereka tidak butuh seminar untuk mengerti penindasan; mereka sudah hidup di dalamnya.

Di situlah aku mengerti, “rumah sakit tanpa dinding tidak boleh berubah jadi klinik mewah bagi yang punya uang”.

Sehat Itu Hak, Bukan Hadiah dari Tiket

Pembaca, dengar, “kalau kau ingin sehat, jangan jadi pembeli harapan. Jadilah penjaga ruang hidup". Sehat itu bukan hadiah dari paket retret. Sehat itu hasil dari: udara yang tidak dibunuh polusi, air yang tidak dikeringkan kerakusan, tanah yang tidak dipaksa mati, pangan yang tidak dibuat mahal, dan hubungan yang tidak diputus oleh dinding.

Aku menulis itu bukan untuk membuatmu menangis, tapi untuk membuatmu bangun.

Karena terlalu lama republik mengajarkan warganya untuk merasa kesehatan itu urusan pribadi. Padahal kesehatan itu urusan bersama, urusan ekologi dan ekonomi. Kau tidak bisa “self-care” di udara yang busuk. Kau tidak bisa meditasi dengan perut lapar. Kau tidak bisa bahagia di tanah konflik.

Pak Turiman menanam agar “pemilik semesta tersenyum.”

Ashadi mengajar agar petani tidak takut ilmu.

Mbah Weluk memanen agar keluarganya punya rasa aman.

Pak Ashadi merawat pohon dan kekolektifan massa untuk keberlanjutan.

Dan kau, pembaca, kalau kau mengerti satu saja dari semua ini, pegang itu, “jangan bohongi manusia dan alam demi cerita manis”.

FHRI dan Rumah Sakit Tanpa Dinding: Antara Imajinasi dan Tanggung Jawab

Sekarang aku harus jujur “seterang mungkin” sebelum kau menutup halaman ini.

FHRI “Forest Healing Readiness Index” yang aku sebut-sebut sepanjang kisah ini, adalah daya imajinasi penulis. Ia bukan standar resmi dunia. Ia bukan “alat ukur sempurna” yang sudah disahkan langit. Ia adalah kerangka, sebuah cara membayangkan agar ilmu pengetahuan mau turun ke tanah, mau menyentuh akar, mau menimbang serasah, mau menghirup udara hutan dengan disiplin, bukan dengan slogan.

Aku menuliskannya sebagai undangan.

Undangan kepada ilmuwan yang masih punya nyali, “mari, “mengorek-orek tanah” ilmu pengetahuan sampai menjadi nyata dengan protokol yang benar, dengan uji yang ketat, dengan etika yang tidak bisa dibeli”.

Kalau kelak ada peneliti yang mengubah FHRI menjadi studi lapangan yang rapi “dengan data yang bisa diaudit” aku akan merasa catatan ini tidak sia-sia. Karena imajinasi yang jujur memang tugasnya membuka jalan; tugas pembuktian adalah kerja kolektif.

Lalu soal istilah utama tulisan ini;

“Rumah sakit tanpa dinding” bukan sekadar gaya bahasa. Ia istilah untuk membangun kesadaran, “bahwa sehat itu ada di hubungan manusia dengan alam” di napas yang tidak dipaksa, di air yang tidak ditahan, di tanah yang tidak dipermalukan, di pohon yang tidak dijadikan korban.

Rumah sakit tanpa dinding adalah cara berkata kepada republik, “jangan hanya memperbanyak gedung, kalau kau mengurangi hutan”. Dan yang paling penting, aku menutup dengan sumpah kecil:

Aku tidak menulis ini untuk merusak.

Aku tidak menulis ini untuk membohongi manusia.

Aku tidak menulis ini untuk memperdagangkan alam semesta.

Aku menulis ini agar kita ingat. Ada Pemilik yang lebih besar dari semua proyek, lebih besar dari semua rapat, lebih besar dari semua proposal.

Kalau kita ingin “pemilik semesta” tersenyum, maka kita harus berhenti memaksa bumi menanggung kebohongan kita.

Pak Turiman berdiri di tepi kebun, rambut putihnya diterpa angin. Ia menatap pohon-pohon seperti menatap masa depan yang akhirnya punya bayangan. Ashadi, gondrong, duduk bersama petani “tanpa seragam” seolah berkata, “ilmu itu tidak harus sombong untuk berguna”. Mbah Weluk tertawa kecil, tertawa orang yang pernah diusir lalu kembali menang.

Di tengah dunia yang sibuk mengukur segalanya dengan angka, pelukan pada pohon mengingatkan bahwa ada hal-hal yang bekerja justru ketika kita berhenti menghitung. Ia tidak menggantikan dokter, tetapi melengkapi kebijaksanaan medis. Ia tidak menolak sains, tetapi mengembalikan sains ke rumahnya, “kehidupan itu sendiri”. Dan mungkin, di situlah masa depan kesehatan manusia bukan pada obat yang semakin canggih, tetapi pada keberanian untuk kembali menyentuh yang hidup.

Aku menutup buku catatan. Aku tahu kisah ini tidak menutup rimba. Rimba tidak pernah selesai. Rimba terus bekerja, bahkan ketika kita berhenti menulis.

Dan kau, pembaca, sebelum kau pergi, dengar satu kalimat terakhir. Kalimat propaganda yang paling jujur:

Jaga hutan, bukan karena hutan butuh kita.

Tapi karena kita butuh hutan untuk tetap menjadi manusia.

- PENTA PETURUN -

Do' a

Ya Pemilik Semesta,

jagalah kami dari sehat yang lahir dari kebohongan.

Tuntun tangan kami menanam, menjaga, dan merawat

agar hutan tetap hidup, air tetap jernih, tanah tetap bernapas,

dan manusia pulih tanpa merusak sesama makhluk.

Jadikan kami pelayan yang rendah hati;

mengukur tanpa sombong, percaya tanpa buta,

serta mencintai alam tanpa menjadikannya barang dagangan.

Amin.

Further Reading

NEGARA YANG RAGU: Bercermin pada Jinghis Khan

February 2026

BAMBU: Cara Alam Mentertawakan NEGARA

January 2026